新規事業立ち上げで「絶対」使うべき厳選フレームワーク12選

-

- 新規事業

- 2024年5月31日

よく「新規事業の立ち上げにフレームワークが必要」と言われますが、それは間違いです。フレームワークを使わなくても、新規事業を成功させている企業は多くありますし、「フレームワークを使えば答えが見つかる」というのは幻想です。

しかし、新事業立ち上げに際し、下記のようなお悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか?

「新規事業のアイデアが全く出ない…」

「新規事業立ち上げのための情報収集や整理がうまくできない…」

「新規事業で使えるフレームワークを勉強したいが、フレームワークの種類が多すぎる…」

新規事業立ち上げにおいて、フレームワークにはどのような役割があるのでしょうか。

一般的に、フレームワークとは考え方や分析方法、問題解決、戦略立案などを枠組みに当てはめて「整理する」ものだと考えられていますが、実はフレームワークとは「選択肢を削ぎ、情報をシンプルにするためのもの」なのです。

そこで、注意すべきはフレームワークの選び方です。フレームワークは数多くありますが、実は新規事業の立ち上げに役立つフレームワークはたった12個ほどに限られます。

この記事では、これまで200件以上の新規事業立ち上げに携わり、数々の新規事業を成功に導いた筆者が厳選した、本当に役立つ新規事業向けフレームワークを12選ご紹介します。

本記事を読むと、実現できること

- 自社にフレームワークが必要かどうかを見極めることができ、無駄な作業を減らせる。

- 新規事業の立ち上げに本当に役立つフレームワークがわかり、必要な情報を整理できる。

- 正しいフレームワークの使い方を学べて、新規事業の計画を立てられる。

新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

弊社「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで300件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな弊社に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは下記サービス詳細をご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\「新規事業の悩み」がスッと軽くなる /

目次

- 新規事業立ち上げに役に立つ!フレームワーク厳選12選

- 新規事業立ち上げにおける3つの「フレームワークの大きな誤解」

- 新規事業を成功に導く!フレームワークを有効活用するための2つのポイント

- 時間・リソースが足りない場合はどのフレームワークを使うべき?

- フレームワークを有効活用して新規事業の立ち上げを成功に導こう

新規事業立ち上げに役に立つ!フレームワーク厳選12選

フレームワークは、段階ごとに適したものを使うことが重要です。この章では、以下の段階にわけてそれぞれ適したフレームワークをご紹介します。

◆ 段階ごとに適したフレームワーク

| 使う段階 | 適したフレームワーク |

|---|---|

| 全段階 | 1. 3C分析 |

| 自社理解 | 2. VRIO(ブリオ)分析 3. SWOT(スウォット)分析 4. ファイブフォース分析 5. バリューチェーン分析 |

| 市場理解・競合理解 | 6. PEST(ペスト)分析 |

| アイデア分析・絞り込み | 7. プロダクト(製品)ライフサイクル(PLCサイクル) 8. アンゾフの成長マトリクス |

| マーケティング活動 | 9. 4P分析 |

| プロジェクト進行 | 10. 新規事業企画共有フレームワーク 11. AGENDA(アジェンダ)フレームワーク 12. ガントチャート |

市場・競合・自社理解からアイデア出しまで全段階に使える超重要なフレームワーク「3C分析」

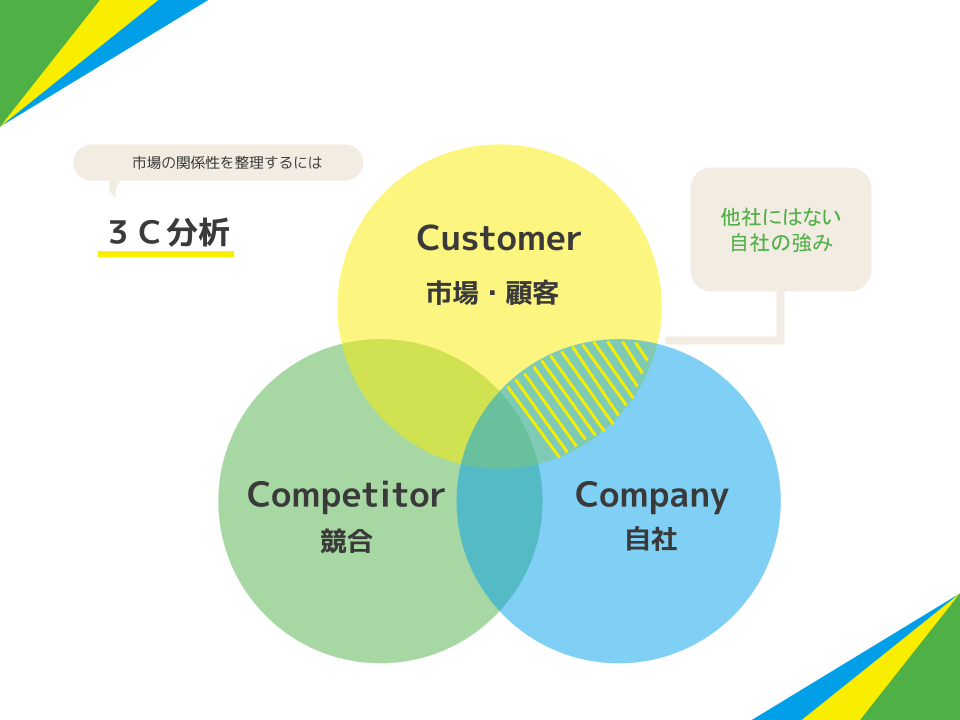

これからご紹介する「3C分析」は、自社理解や市場・競合理解など、全段階で使える最も重要なフレームワークです。アイデア出しにも活用できるので、ぜひご参照ください。

- 3C分析

それでは、3C分析について詳しく解説していきます。

1. 3C分析 |アイデアが湧き出る超有用なフレームワーク

以下の「3C分析」の図をご覧ください。

3C分析とは、外部要因と内部要因の両方を把握するのに役立つフレームワークです。具体的には、次の3つの要因を分析します。

◆ 3C分析の3つの要因

| Customer(市場・顧客) | 業界の市場規模や成長性、顧客ニーズや消費行動など(外部要因) |

| Competitor(競合) | 各競合の業界ポジション、特長、注目すべき動向など(外部要因) |

| Company(自社) | 自社の理念・ビジョン、サービスの強み、資本力や人材など(内部要因) |

自社も含めた3者関係を明確化することにより、事業の成功要因(KSF)を発見し、進むべき方向を導き出します。

3C分析で重要なのは、「事実」を集めることです。「事実」と「自社の解釈」をしっかりと区別しておくことで、状況を正しく把握することができます。事実を集めるためにも、インターネット上の情報だけでなく、「自分の足で情報を集める」ことを大切にして調査を進めましょう。

前提として、情報収集を行い大量にインプットをすれば、自然とアイデアを生み出すことができます。3C分析によって「市場理解・競合理解・自社理解」をすることで出てきたアイデアを、企画に落とし込んでいくのです。

新規事業のアイデアが1つも出なかったクライアントが3C分析をすると、44個もアイデアが出たケースもあります。アイデアが出ない時や、判断に迷った時は3C分析を行うことをおすすめします。

その上で、それぞれが自社にとって「リスクなのか?」「チャンス?」なのかをしっかり区別して整理をしていきましょう。

ただし、それぞれの項目が対象とする範囲は広いため、自社の新規事業に深く関係している要因を中心に情報を収集しましょう。

「自社理解の段階」に使える4つのフレームワーク

自社理解の段階では、3C分析以外に、以下のフレームワークを活用できます。

◆ 「自社理解」で活用できるフレームワーク

- VRIO(ブリオ)分析

- SWOT(スウォット)分析

- 5フォース分析

- バリューチェーン分析

3C分析以外にもフレームワークに着手できるリソースがある場合や、自社理解をより深掘りしたい場合に、以下より紹介するフレームワークを活用してみてください。

2. VRIO(ブリオ)分析|自社の経営資源の競合優位性を評価する

VRIO分析は、自社の経営資源の競合優位性を評価するのと同時に、競合分析の段階でも用いることができるフレームワークです。具体的には、以下の4つの観点で自社の経営資源を評価します。

- Value(経済価値)

- Rarity(希少性)

- Imitability(模倣可能性)

- Organization(組織)

自社の経営資源と各項目を照らし合わせて、「Yes」または「No」と回答していきます。それにより、競争優位性が把握できます。

◆ 4つの観点による経営資源の競合優位性

| Value(経済価値) | Rarity(希少性) | Imitability(模倣可能性) | Organization(組織) | 競合優位性 |

| No | No | No | No | 競争劣位 |

| Yes | No | No | No | 競争均衡 |

| Yes | Yes | No | No | 一時的な競争優位 |

| Yes | Yes | Yes | No | 持続的な競争優位 |

| Yes | Yes | Yes | Yes | 経営資源の最大活用 |

自社について知っているつもりでも、実際は競合に関する情報収集ばかりに気を取られ、意外と自社の現状を把握できてないケースは少なくありません。

「今、自社にはどんな資産があるのか」

「その資産の量や質は?」

「競合に模倣されるリスクは?」

こうした点について把握できていないのであれば、このフレームワークを活用してみてください。

3. SWOT(スウォット)分析|内部要因・外部要因の両面から自社の状況を把握する

以下の「SWOT(スウォット)分析」の図をご覧ください。

SWOT分析は、内部要因と外部要因の両面から、自社の状況を把握するのに役立つフレームワークです。また、市場のトレンドや競合他社の現状も把握するので、競合理解、市場理解の段階でも活用できます。

まずは、以下の4つの項目をすべて書き出して現状を把握します。

◆ 自社の現状を把握するための4項目

| Strength(強み) | 目標達成に寄与すると考えられる内部環境 | 自社の実績、技術力など |

| Weakness(弱み) | 目標達成の妨げになると考えられる内部環境 | 自社の苦手分野など |

| Opportunity(機会) | 目標達成に寄与すると考えられる外部環境。 | 市場トレンド、経済状況など |

| Threat(脅威) | 目標達成の妨げとなると考えられる外部環境。 | 競合他社、人材不足など |

各項目を書き出した後は、それぞれの項目を掛け合わせて戦略づくりをします。

例えば、「Strength」と「Opportunity」を掛け合わせると、自社の強みを活かした商品・サービスを市場の動向を踏まえて生み出す「積極化戦略」を立てることができます。

あわせて読みたい

【図解・事例付】新規事業のSWOT分析のやり方/活用事例を解説

そもそもSWOT分析とはどんな手法なのか、活用したいと思っているが詳しく知らないという方は多いのではないでしょうか? 企業の業績アップや成長のためには、自社の現状をしっかり把握し、冷静に分析する必要があります。その方法としてよく用いられるの…

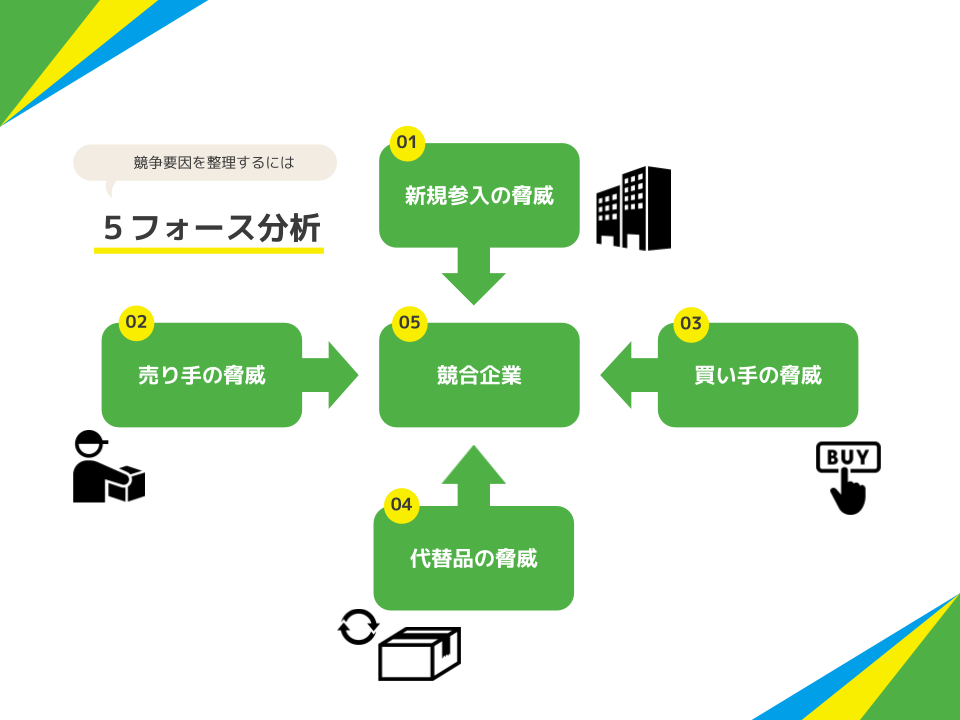

4. ファイブフォース分析|外部環境を把握する

以下の「ファイブフォース分析」の図をご覧ください。

ファイブフォース分析は、どのような競争要因が存在するのかを知り、市場や競合について整理・分析することで自社の立ち位置を把握するためのフレームワークです。

ファイブフォース分析で整理した情報を、競合理解・市場理解のフェーズでも活用してみましょう。

なお、フォースとは「脅威」を意味し、具体的な競争要因には、次の5つがあります。

◆ 競争要因となる5つの「脅威」

| 新規参入の脅威 | 参入障壁や、新規参入による影響など |

| 売り手の脅威 | 売り手の交渉力、売り手企業数など |

| 買い手(顧客)の脅威 | 買い手の交渉力、買い手の情報量など |

| 代替品の脅威 | 代替品の有無、代替品の価格など |

| 競合企業 | 同業者数、競合の技術力など |

この5つの要因によって業界の構造が決まり、収益性も左右されます。

特に代替品の脅威について把握していない企業が多く見られますが、経営戦略を考える上で、どのような競争要因が存在するのかを知っておくことは重要です。要因を整理した上で、それぞれに対する対策を練りましょう。

あわせて読みたい

新規事業のファイブフォース分析とは?その意味や効果を解説

新規事業では、参入する業界選びを間違えると、思うように利益を上げられない可能性も否めません。そんな業界の把握をしたいときに活用したいフレームワークが「ファイブフォース分析」です。 ファイブフォース分析では、外部環境を5つの要素で精査し、商品…

5. バリューチェーン分析|付加価値がどこで生み出されているのかを把握する

バリューチェーン分析とは本来、自社の商品・サービスの付加価値がどこで生み出されているのかを把握するためのフレームワークです。これは原材料の調達から商品が販売・消費されるまでの「モノの流れ」に着目したものです。

これを自社ではなく、競合のバリューチェーンを分析していくのです。(もちろん、自社の分もできれば尚よしです)

まず、企業の活動を「主活動」「支援活動」に分けます。

| 主活動 | 購買、製造、出荷、販売、アフターサービスなど |

| 支援活動 | 人事、労務、調達、技術開発など |

それぞれの活動に利益(マージン)を加えて、全体の付加価値を出します。そのうえで、自社の商品・サービスの付加価値は、これらの業務活動のどの部分で生み出されているのかを分析します。

バリューチェーン分析は、自社の強み・弱みを把握するのにも役立ちます。他社のバリューチェーンも分析すれば、競争優位性の理解も深められるでしょう。

あわせて読みたい

新規事業のバリューチェーン分析とは?その手順やメリットを解説

新規事業の立ち上げを考えている経営者や責任者の方は、こんなことに悩んでいるのではないでしょうか? 新規事業の立ち上げに役立つフレームワークは複数ありますが、中でも「バリューチェーン分析」は自社の強み・弱みを明確にできる手法として広く活用され…

新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

弊社「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで300件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな弊社に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは下記サービス詳細をご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\「新規事業の悩み」がスッと軽くなる /

市場理解・競合理解の段階に使えるフレームワーク「PEST(ペスト)分析」

市場理解・競合理解では、PEST(ペスト)分析がおすすめです。

- PEST(ペスト)分析

それでは、PEST分析について詳しく解説していきます。

6. PEST(ペスト)分析|市場・競合を調査する

以下の「PEST(ペスト)分析」の図をご覧ください。

PEST分析は、マクロ環境を効率よく把握するためのフレームワークです。マクロ環境を整理することで、大局観で大きな流れを見ることができます。

具体的には、次の4つの環境要因を整理します。

| Politics (政治) | 法改正、税制改正、政府の安定性、政策、規制、国際情勢など |

| Economy (経済) | 景気動向、物価、インフレ率、金利、経済成長率、失業率、個人消費の動向、産業構造、為替など |

| Society (社会) | 人口動態、世帯数・世帯構成、文化、宗教、世論・価値観、教育、治安、流行、ライフスタイルの変化など |

| Technology (技術) | 新技術、研究開発活動、技術革新(イノベーション)、特許、IT活用、インフラなど |

新規事業を立ち上げるにあたっては、自社の技術力や競合の情報に目を向けがちです。しかし、こうした環境要因は、企業活動に大きく影響を与える可能性があります。

分析する際は、それぞれの変化を“点”ではなく、“流れ”として捉えることで、今後起こりうる変化も予測しやすくなります。また、必ず「事実」と「解釈」とを分けて分析をしましょう。

その上で、それぞれが自社にとって「リスクなのか?」「チャンス?」なのかをしっかり区別して整理をしていきましょう。

ただし、それぞれの項目が対象とする範囲は広いため、自社の新規事業に深く関係している要因を中心に情報を収集しましょう。

「アイデア分析・絞り込みの段階」に使える2つのフレームワーク

新規事業のアイデアを分析したり、絞り込んだりする段階で活用できる、以下のフレームワークについて解説します。

- プロダクト(製品)ライフサイクル(PLC)

- アンゾフの成長マトリクス

7. プロダクト(製品)ライフサイクル(PLC)|販売数・利益の変遷を表す

プロダクト(製品)ライフサイクル(PLC)は、製品の販売数や売上、利益の変遷を表すフレームワークです。たくさん出たアイデアの中から、本当に着手すべきかを判断・仕分けするのに活用できます。

このフレームワークでは、製品の販売開始から終了までの期間を「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」という4つに分けて考え、時間経過とともに変化する販売数や売上、利益を見ていきます。

◆ 4つの時期における売上状況

| 導入期 | 新製品を市場に導入した時期。知名度が低く、売上は低い状態から始まります。成長率が高い一方で、宣伝費などの先行投資も必要です。 |

| 成長期 | 製品が消費者に認知されはじめる時期。需要の伸びに伴い、売上が急激に上昇する一方で、シェアを確保するためのマーケティング費用や運転資金などが求められます。 |

| 成熟期 | 製品が顧客に行き渡り、売上が緩やかになる時期。市場の伸びは鈍化し、費用も消耗や破損への対応に限られます。 |

| 衰退期 | 市場は縮小するため、マーケティング費用などはかかりません。企業は撤退も検討します。 |

自社の商品が現在どの段階にあるかを把握することで、どのようなマーケティング手法が適切かを見極めたり、その後の売り上げ推移を想定したりするのに役立ちます。

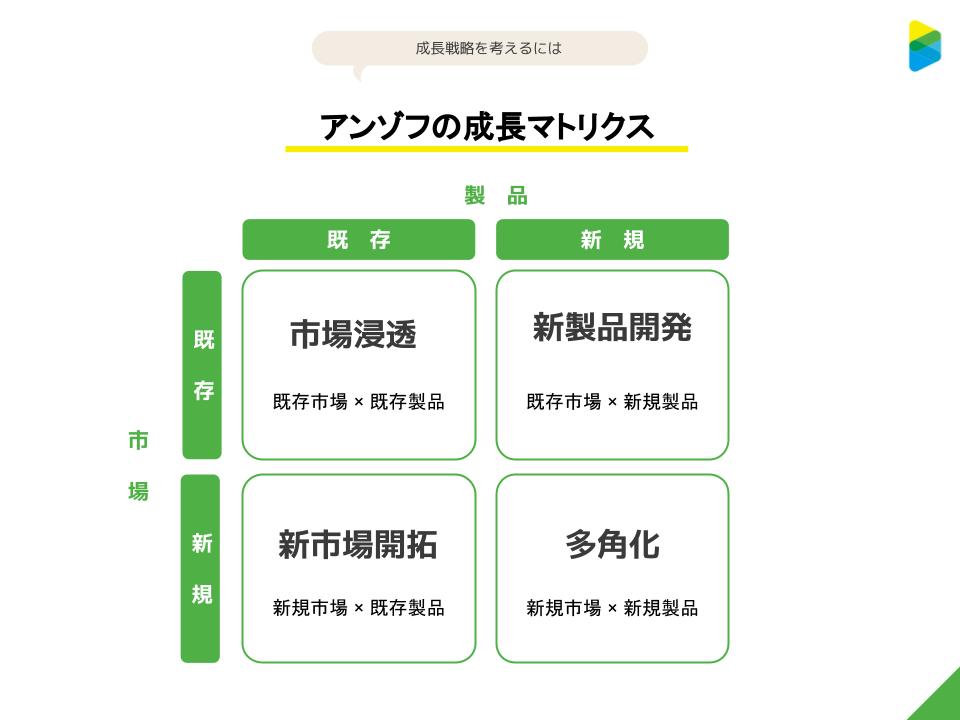

8. アンゾフの成長マトリクス|市場・製品の現状と将来性を分析する

以下の「アンゾフの成長マトリクス」の図をご覧ください。

アンゾフの成長マトリクスは、「商品」と「市場」について、それぞれを「既存」と「新規」の面から把握するためのフレームワークです。新規事業のアイデアに対して「自社がやるべきなのか」「自社のマーケットと近い事業なのか」ということを判断するために活用します。

戦略経営で有名なアメリカの経営学者である、イゴール・アンゾフが考案したフレームワークです。

具体的には、縦軸に「既存市場」「新規市場」、横軸に「既存商品」「新規商品」を並べ、それぞれをクロスして分析します。

◆ 「市場」と「商品」のクロス分析

| 既存商品×既存市場 | 自社の既存商品・サービスをこれまでと同じ市場に投入して、シェアの拡大を目指す |

| 新規商品×既存市場 | これまでの市場に新しい商品・サービスを投入し、売上を伸ばす |

| 既存商品×新規市場 | 既存の商品・サービスを、これまでとは異なる市場に投入し、新たな売上をつくる |

| 新規商品×新規市場 | 新しい商品・サービスを、これまでとは異なる市場に投入し、新たな収入の柱とする |

この4つのうち、絶対に避けたいのは「新規の市場×新規の製品」での新規事業立ち上げです。この分野では「製品」「市場」ともに、これまでのノウハウや資産がまったく使えません。ハードルがかなり高くなるため、大企業のような資金と時間に余裕がある場合でない限りはおすすめしません。(いや、大企業の場合でもオススメしないですね…)

アンゾフの成長マトリクスを使うと、新規事業が既存の事業からかけ離れていないか、自社の顧客層を活用できるかを把握することができます。

マーケティング活動の段階で使えるフレームワーク「4P分析」

新規事業を成功させるためには、良い製品やサービスを開発するだけでなく、それを売り込むマーケティングの施策も重要です。そんなマーケティング戦略・施策の立案に活用できるのが4P分析です。

- 4P分析

具体的なマーケティング戦略・施策を考えるのに活用できる、「4P分析」について解説します。

9. 4P分析|具体的なマーケティングの施策を考える

4P分析は、企業目線でマーケティング手法を考える際に役立つフレームワークです。具体的には、自社の商品・サービスを次の4つの項目から分析をします。

| Product(商品) | 品質、デザイン、サイズ、機能など |

| Price(価格) | 標準価格、割引価格など |

| Place(店舗・マーケティングチャネル) | 店舗の立地、流通範囲、販売方法など |

| Promotion(宣伝・販促) | 宣伝方法、販促方法など |

例えば、ターゲットに対して、「どんな商品・サービス」を「いくら」で「どこ」で「どのように」売るのかを分析するのに役立ちます。新製品・サービスを検討するにあたっては、各項目を別々に考えるのではなく、バランスを見ていくことが大切です。

同じようなマーケティングのフレームワークに4C分析がありますが、4P分析は「企業目線」で分析するのに対して、4C分析は「顧客目線」で分析するのが特徴です。

あわせて読みたい

新規事業の「4C分析」「4P分析」|正しい使い方や違いを新規事業のプロ…

4C分析と4P分析は、どちらもマーケティング手法の1つです。4C分析が顧客目線である一方で、4P分析は企業目線で各項目を精査する点に大きな違いがあります。 この記事では「4C・4P分析とはなにか」「新規事業における4C分析の必要性や方法」「…

「プロジェクト進行の段階」で使える3つのフレームワーク

新規事業の立ち上げを推進する際は、多くの関係者を巻き込んで行うことが多くあります。関係者との連携をスムーズに行うためには、共通のフレームワークを用いることで、認識のずれを防いだり理解スピードを早めたりするのがおすすめです。

以下の2つのフレームワークは、弊社が独自に作成したフレームワークで、多くのお客様に活用いただいています。

- 新規事業企画共有フレームワーク

- 会議AGENDAフレームワーク

- ガントチャート

それぞれ、詳しく解説していきます。

10. 新規事業企画共有フレームワーク|社外の協力会社との連携を効率化する

新規事業共有フレームワークは、社外の協力会社に新規事業について説明する際などに使用する枠組みで、新規事業の「企画名」「概要」「背景」「ビジネスモデル」「ターゲット像」などの項目を記入します。下記の写真をご覧ください。

◆ 新規事業企画共有フレームワーク

新規事業を進めるにあたっては、社内だけではなく、社外の協力会社も巻き込む必要があります。

しかし、私がこれまで多くの中小企業を支援してきた中で「協力会社に重要なことを伝え忘れてしまった」というケースがたびたび起きています。仮に伝え漏れが生じたとしても、協力会社にはわかりません。そのまま新規事業が進むと、途中で問題が発生することもあります。

このフレームワークを使って情報をまとめると、必要事項を漏れなく説明することができ、スムーズに新規事業を進めることにつながります。

新規事業向けの企画書について、もっと詳しく知りたい方は下記の記事が参考になりますので、ぜひ目を通してください。

あわせて読みたい

通る新規事業企画書の作り方!書き方のコツや記入例を紹介【初心者向けテン…

新規事業の立ち上げでは、新規事業企画書の作成が必要なシーンはよくあるでしょう。その際に、以下のようなお悩み・疑問をお待ちの方も多いのではないでしょうか? 「社内提案で新規事業企画書を作らないといけない。何を書けばいいんだろう…」「事業企画書…

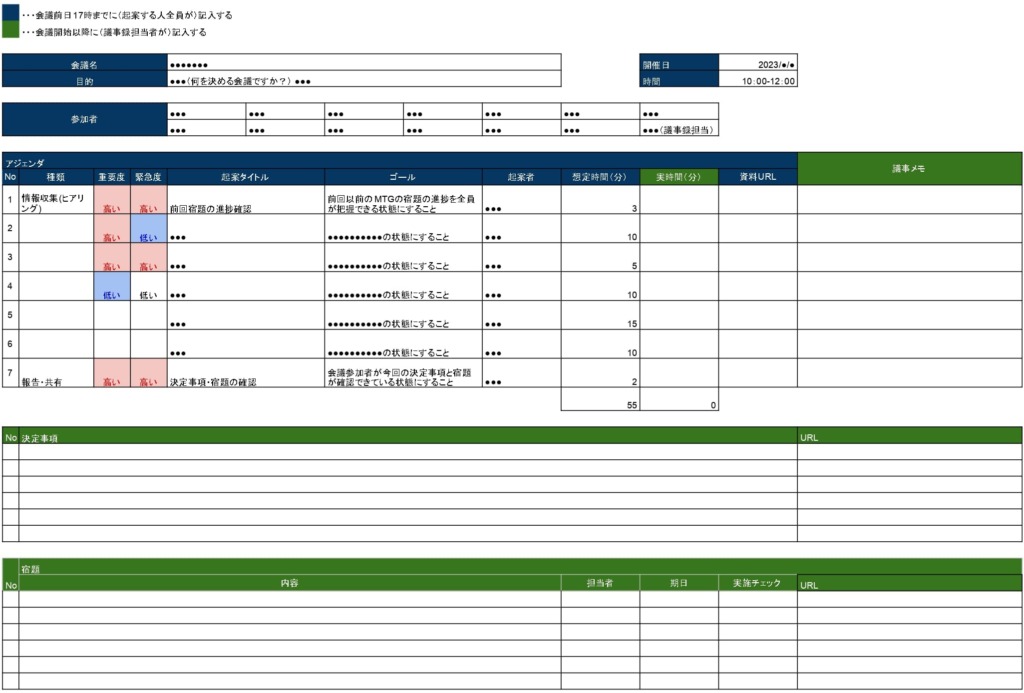

11. 会議アジェンダのフレームワーク

企画やアイデア出しに関するフレームワークは多くあります。しかし、新規事業にあたって重要なのは会議体です。長時間かけてだらだらと会議をしていても、何も生まれません。会議の時間を短縮し、できるだけ作業時間を多く確保することで、新規事業を成功させる可能性を高めていきましょう。

この「会議アジェンダのフレームワーク」は、弊社独自のフレームワークです。下記の写真をご覧ください。

◆ 会議アジェンダのフレームワーク

事前に「会議の議題」「時間」「どんな状態になったら議論を終わりにするのか」を、このフレームワークに書き込みます。あらかじめ会議の参加者にこのフレームワークを共有し、この内容に沿って会議をします。

弊社のお客様の中には、このフレームワークを使うことで、それまで毎週2時間かかっていた会議が30分に短縮された上、新規事業に関する意識決定の的確さ・スピードが何倍にもなったお客様が多数いらっしゃいます。

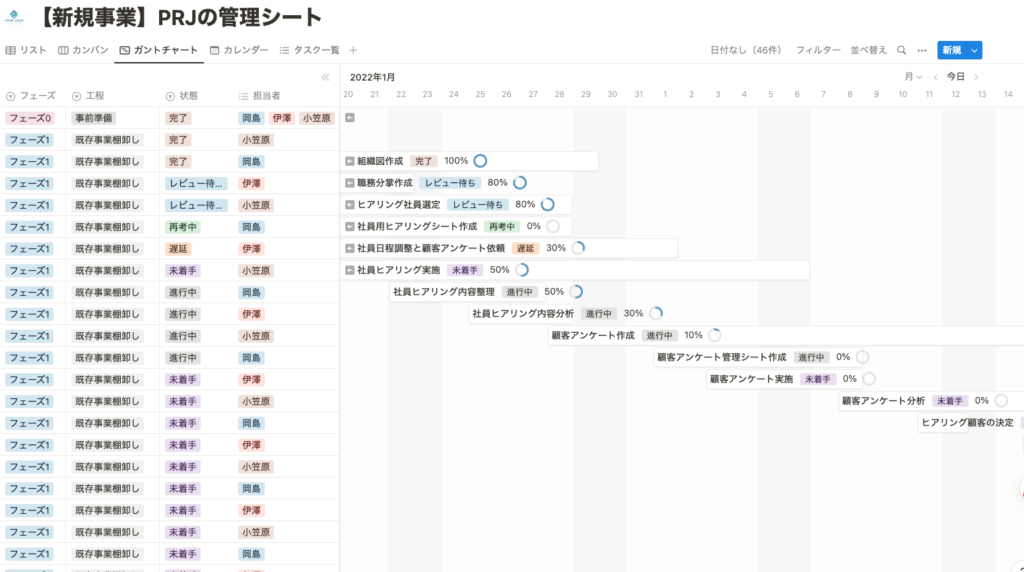

12. 進行を円滑に進めるフレームワーク「ガントチャート」

ガントチャートとは、プロジェクトにおけるタスクや進捗状況を可視化したものです。縦軸がタスクや作業内容、横軸が日付となっている表で、プロジェクトの流れやタスク、進捗状況が可視化できるようになっています。

下記の写真の通り、一目で「プロジェクトがどこまで進んでいるか」「誰が担当しているのか」がわかることが重要です。

◆ 筆者が使っているガントチャート

ガントチャートを関係者に共有しておくことで、「何をすべきか」「いつまでにすべきか」「どこまで進んでいるのか」について同じ認識を持つのに役立ちます。

また、実際の進捗とガントチャートを照らし合わせることで、プロジェクトが遅延している場合はすぐに発見でき、迅速な対応を取りやすくなるという点もメリットです。

新規事業立ち上げにおける3つの「フレームワークの大きな誤解」

フレームワークとは、調査・収集した情報を整理するために使う枠組みです。

私はこれまで数多くの中小・ベンチャー企業の新規事業立ち上げを支援してきましたが、フレームワークを本来の目的とは異なる使い方をしている人も多いため、いつまで経っても新規事業が立ち上がらない会社を見てきました。

そこでココでは、フレームワークに対する誤解を解いていきたいと思います。

誤解①|新規事業にはフレームワークが必要

冒頭でもお伝えしましたが、実はフレームワークを使わなくても新規事業を立ち上げることは可能です。

新規事業の立ち上げにおいて、フレームワークを使うよりも何倍も大切なことは新規事業に必要な情報をたくさんインプットすることなのです。インプットすれば、実は新規事業のアイデアは自然にポンポンと出てくるのです。

また、中小企業の経営者や新規事業責任者の中には、自社の優位性や苦手分野などが把握できていない人もいるでしょう。そこがわからなければ、良い企画は出てきません。

こうした情報が収集できない人や、集めた情報を整理できない人に対してフレームワークの活用はおすすめです。

なお、フレームワークよりも重要な新規事業の成功率を上げるニーズ調査やインプットの方法を知りたい方は、下記の記事もぜひご覧ください。

あわせて読みたい

新規事業の成功率がグッと上がる!「ニーズ調査」7つの手法をプロが解説

これから新規事業の調査をする新規事業責任者の方なら、以下のことに悩んでいるのではないでしょうか? 「新規事業のサービス・商品のニーズがあるか知りたいが、どう調査すればいいかわからない…。」「ニーズ調査で、押さえるべきポイントを知りたい。」…

誤解②|フレームワークが答えを出してくれる

「フレームワークを使えば、答えがわかる」と思っている人もいるかもしれません。しかし、それは間違いです。フレームワークは答えを出すためのツールではなく、仮説を立てるための手段です。

新規事業を立ち上げるには、まず「利益が出る事業」の仮説を立てる必要があります。仮説を立てた上で、実際にテストマーケティングで商品やサービスを市場に出し、仮説が正しいかどうかを確認していくのです。

もしテストマーケティングの前に仮説がない状態だと、新規事業を進めて壁にぶつかった際に、問題点を検証することができません。そのため、情報を収集して整理し、仮説を立てるためにフレームワークを使います。

フレームワークを使わなくても仮説を立てられるのであれば、わざわざフレームワークを使う必要はないのです。

誤解③|フレームワークを使って資料を美しく整理すべき

フレームワークは、「キレイに完成させること」が目的となってしまわないように注意が必要です。

繰り返しになりますが、フレームワークは仮説を立てるための手段です。フレームワークをつくる中で要点が分かったのであれば、その時点で目的を達成しているので、調査もフレームワークづくりも止めて、スグにでも検証活動や行動を始めましょう。

特に中小・ベンチャー企業においては、フレームワークが6割完成したら、まずは市場に商品・サービスを出して市場の反応を見ることをおすすめします。そうして改善を繰り返した方が、成功する確率が高くなります。

必要以上に見た目にこだわって美しい資料をつくったり、完璧に情報を整理したりすることに時間を費やさず、スピード感を持って新規事業の立ち上げを推し進めましょう。

新規事業を成功に導く!フレームワークを有効活用するための2つのポイント

フレームワークを活用する際は、以下のポイントを押さえておくことが、新規事業立ち上げを成功に導く秘訣です。

◆ フレームワークを活用する際の2つのポイント

- ポイント1. 「フレームワークの重要性」をメンバーに共有しておく

- ポイント2. 要点を理解したら途中で手を止めてサービスを展開する

(無理にフレームワークを完成させなくても良い)

ポイント1. 「フレームワークの重要性」をメンバーに共有しておく

チームでフレームワークを作っていく過程で、「アウトプットが苦手」、「面倒くさい」と感じてしまうメンバーが出てきます。そんなメンバーにフレームワークを使わせるのはとても難しいのが正直なところです。

しかし、フレームワークは情報を整理・分析し、仮説を立てるための共通言語ツールです。共通言語がないと、認識のずれが生じたり、判断が鈍ってしまったりする可能性があります。

そのため、共通言語としてのフレームワークの重要性をメンバーに伝えておき、アウトプットやフレームワーク作りが形骸化しないよう配慮することが重要です。

ポイント2. 要点を理解したら途中で手を止めてサービスを展開する

フレームワークを使って情報を整理・分析する上で重要なのは、「キレイに完成させることを目的としない」ということです。つまり、無理にフレームワークを完成させる必要はないのです。

フレームワークは、仮説を立てるための手段です。フレームワークを作る過程で要点が把握できたのであれば、その時点で目的を達成しています。調査もフレームワーク作りも止めて、すぐにでも検証活動や行動を始めましょう。

特に中小・ベンチャー企業においては、フレームワークが6割完成したら、まずは市場に商品・サービスを出して市場の反応を見ることをおすすめします。そうして改善を繰り返した方が、成功する確率が高くなります。

必要以上に見た目にこだわって美しい資料をつくったり、完璧に情報を整理したりすることに時間を費やさず、スピード感を持って新規事業の立ち上げを推し進めましょう。

時間・リソースが足りない場合はどのフレームワークを使うべき?

厳選したフレームワーク12個を紹介しましたが、すべてのフレームワークを活用できるとは限りません。時間やリソースが足りない場合は、最も重要な「3C分析」を行うことをおすすめします。

3C分析をすることで、自社・競合・市場の理解や、アイデア出しまで全て自動的に行うことが可能です。

もし時間もリソースも十分にある場合は、以下の順番でフレームワークを実施してみましょう。

◆ 十分に時間がある場合のフレームワーク活用の順番

- VRIO(ブリオ)分析

- SWOT(スウォット)分析

- バリューチェーン分析

- PEST(ペスト)分析

- 3C分析

上記5つのフレームワークを使うことで、自社→競合→市場という順序で全体を理解できるため、スムーズなアイデア出しや、新規事業の立ち上げに役立つでしょう。

あわせて読みたい

絶対失敗しない!新規事業の立ち上げで外注するべき4つの業務

新規事業の立ち上げで、社外に外注することを検討している方は、こんな疑問や不安をお持ちではないでしょうか? 「外注を考えている。ただ、新規事業の業務の一部を外注することは適切なのだろうか?」「新規事業のメンバーが少ないため新規事業業務を外注し…

フレームワークを有効活用して新規事業の立ち上げを成功に導こう

新規事業の立ち上げにおいて、フレームワークは仮説を立てるための手段です。必ずしも活用しなければならないものではありませんが、アイデア出しに必要な情報収集の段階でつまづいているのであれば、活用できるものがあるでしょう。

新規事業を立ち上げるにあたっては、自社や競合、市場に関する調査・情報の収集が欠かせません。収集した情報をもとに、仮説を立てて実践・改善を繰り返すことで、新規事業の成功に近付くことができます。

活用できるフレームワークは、新規事業のフェーズによっても異なります。自社に最適なフレームワークを見つけ、スピード感を持って事業を推し進めましょう!

あわせて読みたい

新規事業に強いコンサル会社”厳選5社”比較|費…

新規事業に強いコンサル会社を探している経営者の方は以下のような悩みがあるのではないでしょうか? 「新規事業を始めたいが、何から手をつけるべきか分からない…」「新規事業を立ち上げたいがアイデアが浮かばない。コンサル会社に相談するか検討中。」「…

あわせて読みたい

新規事業で「よくある相談事例10選」と「相談窓口5選」をプロ解説

新規事業の立ち上げでは、想定外の問題に直面することが多く、専門家に相談しながら進めたくなることも多いでしょう。 「これから新規事業を立ち上げるが、事前に問題になりそうなことを知っておきたい。」「新規事業について相談できる窓口には、どのような…

なかなか進まない新規事業にお困りではありませんか? (株)Pro-D-useなら、手放しで新規事業がドンドン改善します!

⇒Pro-D-useの無料経営相談を受けてみる

新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

弊社「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで300件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな弊社に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは下記サービス詳細をご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\「新規事業の悩み」がスッと軽くなる /

コラム著者プロフィール

岡島 光太郎

取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)

2009年:(株)リクルートに新卒で入社。営業・企画の両面で責任者を務める。

※リクルートではMVPやマネジメント賞など、個人・マネージャー賞を多数受賞。

2013年:(株)データX(旧:フロムスクラッチ)の創業期に転職。営業や新卒・中途採用の責任者を務める。

2014年:アソビュー(株)に転職。その後、営業責任者、新規事業責任者を歴任。

2015年:(株)Pro-D-useを創業。取締役副社長(現任)に就任。

【得意領域】

新規事業の立上げ~収益化、成果を上げる営業の仕組み作り、BtoBのWebマーケティングを主軸とした売れる仕組み作り、DXまで見通したIT・SaaS・業務システムの導入や運用、融資を中心とした資金調達~財務のコンサルティングを得意としている。

【担当業種】

「システム受託開発」「Webサービス」「Tech系全般」「製造」「建築」「販売・サービス」「スクール業」など多岐。

【資格・認定】

中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391

経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)