これから新規事業の調査をする新規事業責任者の方なら、以下のことに悩んでいるのではないでしょうか?

「新規事業のサービス・商品のニーズがあるか知りたいが、どう調査すればいいかわからない…。」

「ニーズ調査で、押さえるべきポイントを知りたい。」

実は、新規事業の立ち上げで1番失敗できないのは「市場・ニーズ調査」です。

なぜなら、顧客ニーズがない市場でいくら頑張ろうと、1円の売上・利益にもならないからです。市場・ニーズ調査の失敗は、新規事業を全てダメにすると言っても過言ではありません。

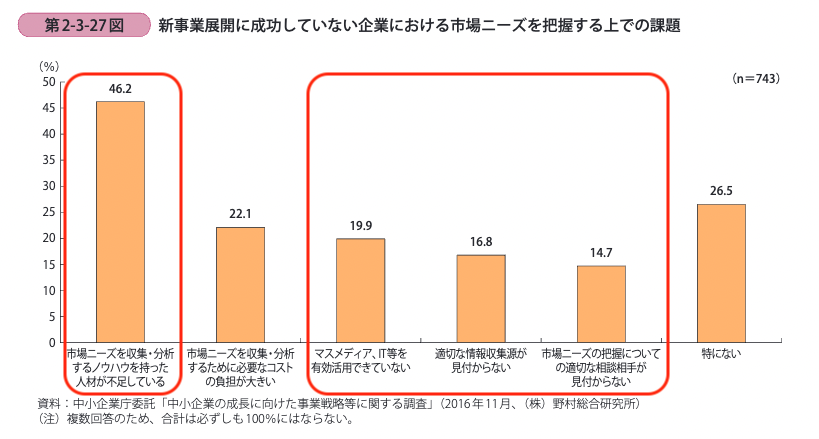

そんな大切なニーズ調査ですが、下記データの通り「やり方がわからない」と、かなり苦手(課題)意識をお持ちの中小企業も多いのが現状です。

◆ 中小企業のニーズ調査における課題

筆者は「株式会社Pro-D-use」という新規事業コンサルティング会社で、たくさんの中小・中堅企業の新規事業をご支援しており、その中でニーズ調査で失敗している会社も数多く見てきました。

本記事では、新規事業のプロである筆者の経験やノウハウを活かし、新規事業の「ニーズ調査の7つの手法」や「ポイント」、「注意点」を詳しく解説していきます。

ニーズの調査で重要なことは下記の2点です。

- サービスや商品に合った適切な方法で調査する

- ニーズ調査にこそ、予算と時間をしっかり使う

この記事を読めば実現できること。

- 新規事業の最適なニーズ調査ができ、無駄な時間と費用が減らせます。

- 正しいニーズが把握でき、新規事業の成功確率が上がります。

ニーズ調査を極めれば、成功する新規事業を立ち上げることができます。

新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\ 新規事業の悩みがスッと軽くなる!! /

▼目次

新規事業における7つのニーズ調査方法

新規事業のニーズ調査で活用できる方法は、下記7つに集約されます。

- 定量調査

- モニター調査

- 自分で使ってみる

- SNS調査

- 競合調査

- AI調査

- 社内調査

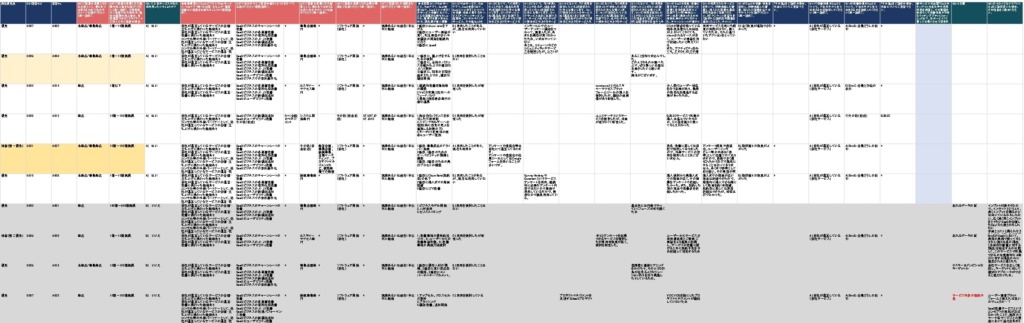

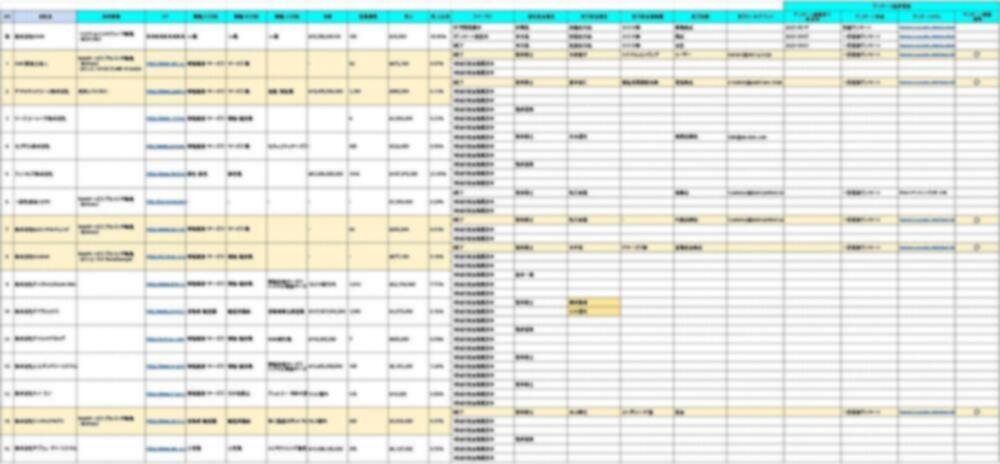

また、各調査方法の「コスト」や「負担感」、「リスク」についてまとめた表はコチラです。

◆ 調査方法別の比較表

| 調査方法 | 費用 | 負担 | リスク |

| 1.定量調査 | 5 ~ 50万円 | 少ない | 調査内容に深さがない |

| 2.モニター調査 | 50 ~ 300万円 | 少ない | コストが大きく掛かる |

| 3.自分で使ってみる | 無料 | 比較的軽い | 自分の感覚が全てになってしまう |

| 4.SNS調査 | 無料 | 情報収集と 仕分けの手間がある | SNS上の偏った意見が多い |

| 5.競合調査 | 無料 (自分でやる場合) 10 ~ 50万円 (外注の場合) | 大きい | ・ノウハウ無しだと、見当違いな結果が出る ・競合情報に振り回される |

| 6.AI調査 | 無料 ~ 数千円 | 少ない | ・意思決定に有効な結果が出ない ・調査結果が誤っている可能性有 |

| 7.社内調査 | 無料 (自分でやる場合) 30 ~ 100万円 (外注の場合) | 大きい | ・ノウハウ無しだと、見当違いな結果が出る ・自分でやると「忖度」が出る |

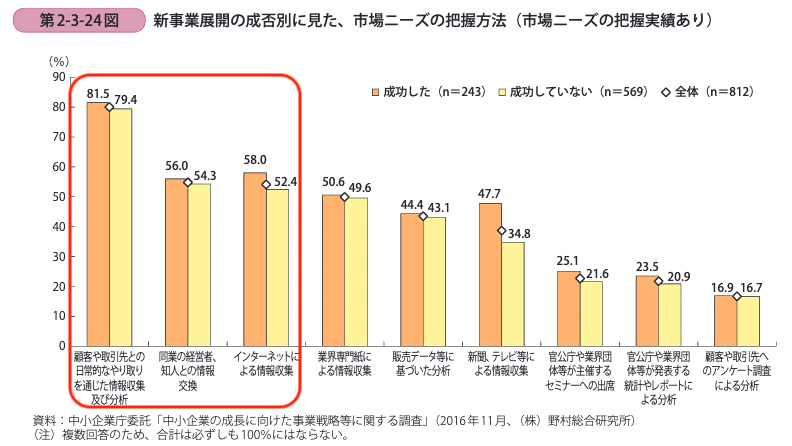

このように、新規事業のニーズ調査には多様な種類がありますが、中小企業の新規事業開発のニーズ調査方法では、下記のような手軽で簡単・受動的(手間をかけない)手法がメインになっています。

・「取引先からの情報収集」

・「経営者や知人から」

・「ネットで情報収集」

◆ 中小企業の市場ニーズの把握方法のデータ

しかし、この「手軽」で「手間のかからない」手法で取れる情報は、現場で新規事業のご支援をしている筆者からすると、価値のない情報しか集まらないことが多いものです。

新規事業において価値のある情報は、「頭と足を使って」「しっかり戦略的に」「泥臭く動く」ことで集めることが可能なのです。

また、ニーズ調査をするにあたり「Need(必要なこと)」と「Want(欲すること)」の違いは判別しておきましょう。

一見、どちらも「消費者が求めていること」という大枠でくくれば同じなのですが、実は、細かい部分にとても大きな違いが見られます。

| Need(必要) | Want(欲する) | |

| マーケティング上の違い | すごく欲しいわけではないが、“それがないと生きていけない”ものが含まれる | 「欲しい!」と思う反面、生活に必要ない物が含まれる |

| 具体例 | 薬、仕事、食べ物、住居、ティッシュペーパー、トイレットペーパー | 酒、ゲーム機、ジム、旅行、など |

したがって、新規事業においてニーズ調査をおこなう場合は、

「消費者の多くが今、“必要性”を感じているものは何か?」

という点に着目することが重要です。

これからご紹介する7つの調査方法でも、消費者が「お金を払う価値があるニーズ」を拾うようにしましょう。

1. 定量調査

定量調査は、下記のような古くから用いられているニーズ調査の方法です。

- 「アンケート調査」

- 「データ調査」

- 「会場調査」

- 「ホームユーテスト(HUT)」

その中でもオススメするのが「アンケート調査」と「データ調査」です。順に解説いたします。

定量調査例1:「アンケート調査」

新規事業でよく用いられるニーズ調査が、「アンケート調査」です。(手軽なため)

よく商品を購入したりサービスを利用したりすると「アンケートにご協力お願いします」と言われることがあるはず。それは、企業側がニーズ調査のために実施しているのです。

このアンケート調査、最大の特徴は「ネットでも手軽に調査が可能な点」です。

従来は「所定の用紙に記入してもらい、後で回収する」といったパターンが主でしたが、現在では多くがインターネットでアンケートを実施しており、消費者もネットの方が楽と感じる人が多いようです。

◆ ネットアンケートの設問実例

◆ ネットアンケートのレポート実例

ただ一方で、アンケート調査を中心とした「定量調査」は、知りたいことへの割合は把握できても、具体的な理由まで深掘りして把握することは困難です。

そのため、新規事業において消費者の考えや思考を知ることは重要なため、定量調査のみで終わらせるのではなく、他の調査と組み合わせることが重要です。

定量調査例2:「データ調査」

アンケート調査と並んで活用されるのが「データ調査」です。データ調査にもさまざまな手法がありますが、すぐにできる手法はネットにある「統計データ」でしょう。

統計データは、多角的な切り口のデータが世の中には存在しますので、目的に合わせて上手に活用しましょう。例としては、下記の政府系調査データと、民間調査データがあります。

政府系調査データ

「RESAS」

「総務省統計局ダッシュボード」

「経済産業省」

「e-Stat(政府統計の総合窓口)」

民間調査データ

また、もし市区町村などのエリア限定の新規事業を考えているのであれば、「家計調査(総務省統計局)」や「各都道府県の補助金交付ページ(事例:東京都)」などが参考になるはずです。

家計調査では、各都道府県で「どんなものが売れているのか?」がわかります。

各都道府県の補助金交付ページでは、「その都道府県がどの領域に力を入れたい(お金をかけている)のか?」がわかります。

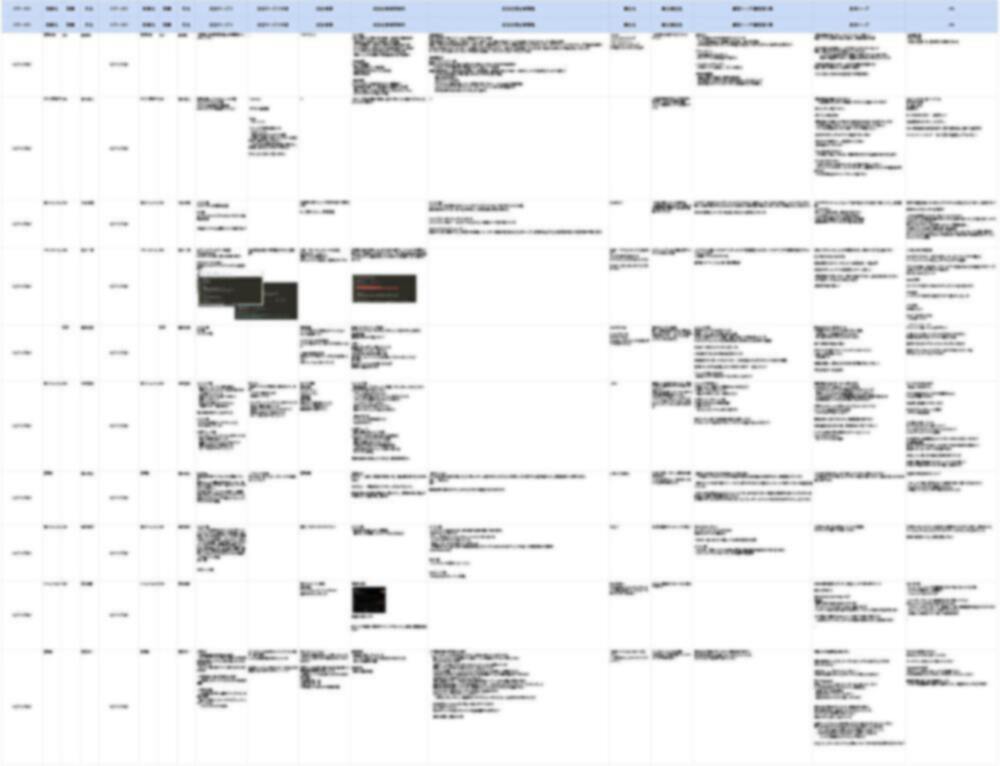

2. モニター調査

アンケート調査などの「定量調査」では、数値を把握することはできても具体的な理由や感想まで把握することは難しいものです。そこで活用すべきは、モニター調査です。

調査対象者(モニター)を企業のブースに集め、検討中のモノやサービスを体験してもらい、感想や意見を聞く方法です。

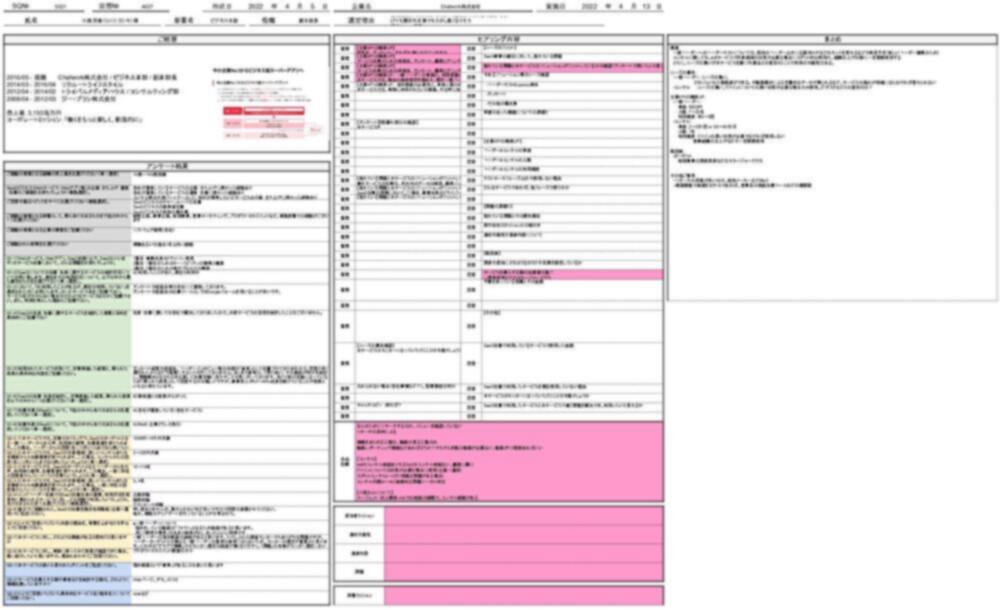

◆ モニター調査のヒアリング結果の事例

定量調査と比べ、モニター集めやブース確保に手間と費用がかかってしまいますが、ニーズを知る上で必要な具体的な理由や内容を把握することができるのがメリットといえます。また、よくも悪くも「意外な声」も拾えることが多いので、活用するメリットが大きい手法となります。

3. 自分で商品(サービス)を使ってみる

もし自身がニーズ調査のターゲット層にであれば、実際に顧客目線でモノやサービスを使用してみるのも1つの手法です。この時に注意すべきは、実際にお金を払って利用してみることです。

ただ使うだけあれば、実際の利用者の支払いに対しての痛みや戸惑いは感じることができません(なんせタダですから)。そのため、この手法を使う場合は、実際にお金を払ってみることを強くオススメいたします。

また、友人や知人にも有料で使ってみてもらうことも有効な手段といえます。有料ならではの、重たいフィードバックが期待できます。

この手法を活用することで、事業者視点と顧客視点における違いを知る大きなキッカケにもなるでしょう。

4. SNS調査

Twitter、Instagram、Facebook、YouTubeなどのSNSを通じて調査することを、SNS調査と言います。アンケート調査と似ており、手軽に調査が可能な半面、具体的な理由まで把握することは難しいです。

SNSで調査する場合には、以下の3つの方法が代表的な手法です。

- 特定のワードの検索

- 各SNSのアンケート機能の活用

- ユーザーに直接呼びかけ、アンケートやメッセージをもらう。

SNSごとにユーザーの声の特性がありますので全てを鵜呑みにはできません。しかし、SNSは個人アカウントで運用されているため、率直な声が数多くゴロゴロと転がっていることから、新規事業にインパクトのある「いい声」を拾える率が高いのもSNS調査の特徴です。

5. 競合調査

競合調査は、どの書籍やネット情報にも載っていないニーズ調査手法で、弊社でご支援するプロジェクトでは必ず実施する手法です。

この調査では、「競合のインターネット情報を閲覧する」、「パンフレットを集める」といった浅い調査ではなく、もっと競合の根幹に近い情報を集める方法で「競合情報」や「顧客情報」をどんどん収集していきます。

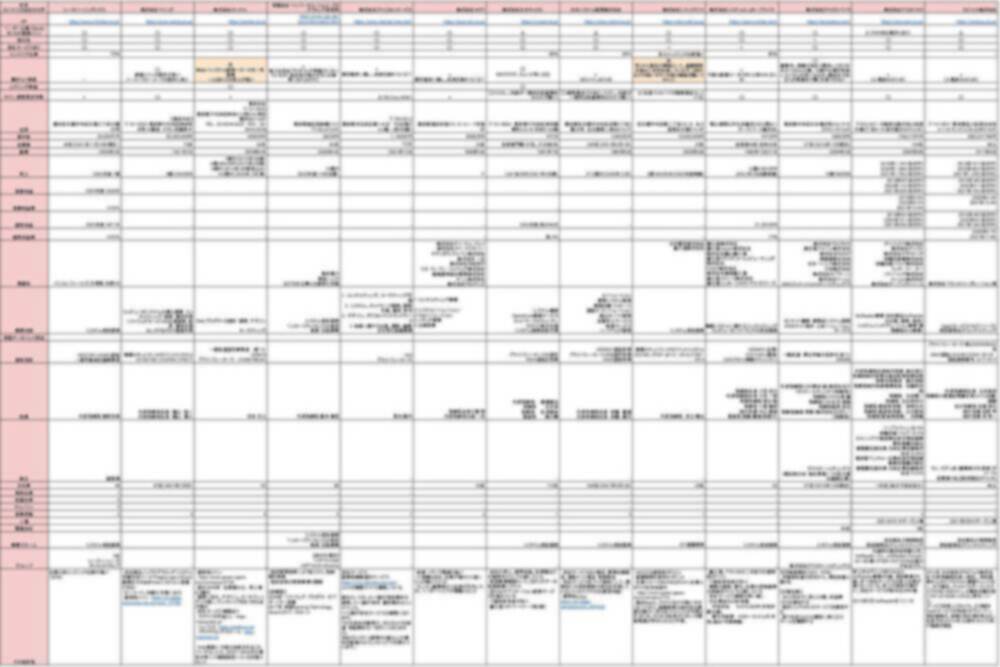

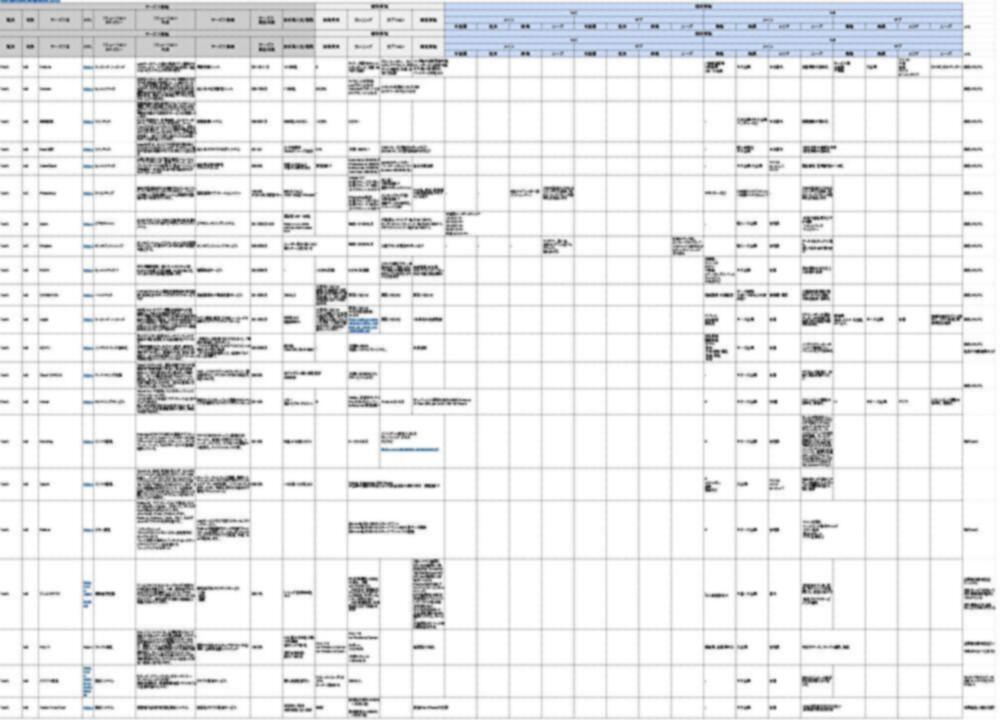

◆ 直接的な競合の調査実例

◆ 上場企業の競合調査の実例

◆ 代替品の調査の実例

新規事業の競合(サービス)には、必ず顧客が存在します。その競合、および顧客について調べることで「重大な致命傷を避けたり」、「隠れた顧客ニーズ」を発見することができるのです。

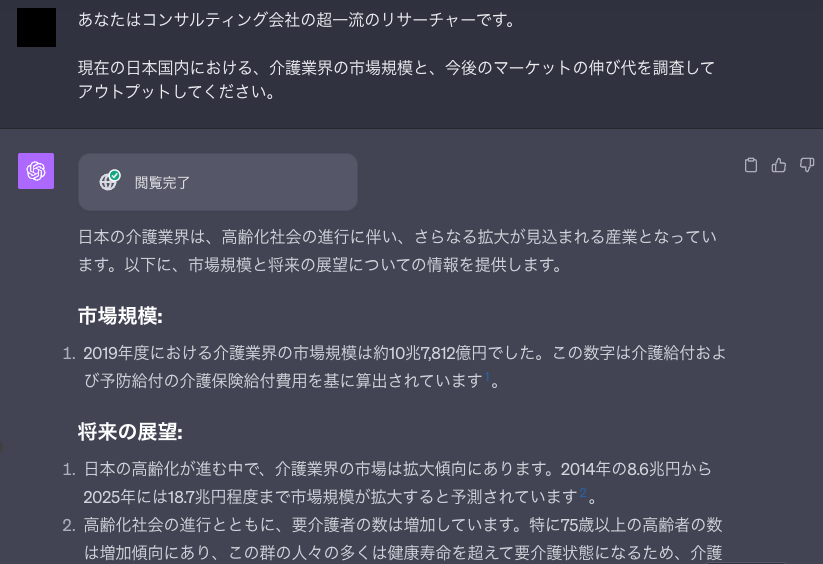

6. AI調査

ChatGPTやBard、Bing、Perplexityといった大規模言語モデルのAIにリサーチを手伝ってもらうという手法があります。

従来は人が手を動かし、数時間かけておこなっていた調査業務が、AIであれば一瞬で終わるために注目が集まっています。

AIを使えば、例えば下記のような調査を効率的に実施することが可能です。

- 業界調査・分析

- 法規制の調査・分析

- 顧客課題の抽出

- ペルソナの設定・調査

- SNS分析

- アンケートデータの分析

- 市場規模の調査・分析

しかし、AI調査については重大な欠陥があります。それは、AI調査は「ただ情報を集めるだけ」「中立的(当たり障りのない)情報収集になりがち」な点です。

現時点では、「深い情報」「大きな課題」をAIは確実に集めたり、深堀りすることはできません。

リサーチ・調査で重要なのは、

「なぜ●●なのか?」

「どうしてこの業界では、●●という課題が残り続けているのか?」

など、深堀できていることです。

調査や分析は、その過程で膨大な(一見無駄だと思える)データや情報に触れ、深堀りをしていくことがとても重要です。また、実際に足を運んで、現場を見て調査することも大切なのです。

1次情報を集める中で発見できる有益な周辺情報や考え方は、「手間を省けば省くほど」「楽をすればするほど」得られなくなります。

その過程で得た情報が、新規事業のアイデアになったり、ネットでは拾えないリスクを特定したりすることにつながります。(これは確信してます)

そのため、AI調査はあくまで補助的な役割と捉えて、面倒であっても、実施に自分の情報のシャワーを浴びたり、現場に足を運ぶことは心がけましょう。

リサーチ・調査は雑務ではありません。リサーチ・調査の大きな目的は、

- 対象顧客の解像度を上げるため

- 特定の課題を深く理解するため

- 自分がその業界や課題に対して没入している状態になるため

このため、事業開発をする上では絶対に外してはならないプロセス」なのです。それゆえ、リサーチ・調査で楽をすると、後でそれ以上の重大なダメージを受けることになります。(これも確信しています)

AIはとても便利なので、ついつい使ってしまいます。また、そこそこのアウトプットが出てくるので、それに満足してしまいがちです。

しかし、AI調査の結果は金太郎飴のように画一的で、特段、シャープな情報ではありませんので、取り扱いには注意しましょう。

7. 社内調査

私の経験上、実は社内調査が1番新規事業のタネが眠っていることが多いのです。

例えば、下記のような過去のお客様との「やり取り」や「声」、営業担当者からのヒアリングからも新規事業のタネが見つかることもあります。

- 顧客との過去商談の振り返り

- CRM(顧客管理ツール)の顧客とのやり取り履歴

- Web問合せのフォーム備考欄

- 営業担当者の日報報告

- 営業担当者へのヒアリング

- 既存顧客へのアンケート/ヒアリング

- 自社サービスの棚卸し

特に【既存顧客へのアンケート・ヒアリング】【自社サービスの棚卸し】は、新規事業のアイデア出しに有効です。

◆ 既存顧客へのアンケート実例

◆ 営業担当へのヒアリング実例

◆ 自社サービスの棚卸し実例

ここまで、代表的な(一部の)ニーズ調査方法について解説してきました。

新規事業は立ち上げて終わりではありません。より顧客ニーズを満たし、ファンやリピーターを増やしていくためにも、新規事業のユーザーニーズ調査は商品開発前から販売開始後も、ずっと続けていくことが大切なのです。

新規事業立ち上げの成功には、ニーズ調査の精度がかなり深く関係します。しかし、実際の現場を見てみると精度の高いニーズ調査ノウハウを持っている会社はそう多くありません。

新規事業の立ち上げを成功させ、その後軌道に乗せるためにも、ニーズ調査についての疑問点は弊社(株)Pro-D-useのような専門家ご相談することを検討ください。

「課題は分かったものの、うまくできる自信がない」

「自社の状況に当てはめると、どう考えれば良いんだろう…?」

そんなときは、私たち「Pro-D-use」に相談してみませんか?Pro-D-useは伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。

Pro-D-useの新規事業支援サービスの詳細を知る

市場/顧客ニーズ調査で「押さえるべきポイント4つ」

ニーズ調査では、押さえるべきポイントがいくつかあります。

特に、以下4つのポイントさえ押さえておけば、大きく失敗することはないでしょう。

逆にこのポイントを守らないと、新規事業が失敗する可能性が高まります。

- ニーズ調査を行うターゲット層を「具体的」かつ「明確」にしておく

- 事業の「軸」と「優先順位」を決めておく

- 1つの調査方法で終わらせない

- ターゲット層と実際に調査する先の層は統一する!

ポイント1. ニーズ調査を行うターゲット層を「具体的」かつ「明確」にしておく

新規事業を立ち上げ、モノやサービスを売るには、あらかじめ設定した「ターゲット層」に焦点を絞る企業がほとんどです。なぜなら、ターゲット層を明確にすることで、結果や課題が明確になりやすく、次への展開が見えやすくなるためです。

ニーズ調査も同様で、調査を行うターゲット層を明確にしておくと、企画に対する概算が予測しやすかったり、その先のマーケティング設計も立てやすくなったりします。場合によっては、そのターゲット層がそのままペルソナになることも考えられます。

一方、ターゲット層を曖昧にしたまま調査を行うと、得られる結果も曖昧なものになり、重要なデータにはなりません。ニーズ調査をおこなう際は、ターゲット層を具体的、かつ明確にしましょう。

ポイント2. 事業の「軸」と「優先順位」を決めておく

新規事業を立ち上げるなら、「軸」と「優先順位」はあらかじめ決めておきましょう。

軸は大きく捉えられるものでも構いません。「ここだけは譲れない」という点を明確にしておくと、ニーズ調査のクオリティや質問項目、ターゲット層に具体性が増します。

もし事業における「軸」が複数ある場合は、その軸の「優先順位」を決めておきましょう。優先順位を決めておくと、不測の事態が起きてもどれを優先して調査を続けていくのかがわかりやすくなるはずです。

「どうやって軸や優先順位を決めればいいんだ…?」と悩む方は、会社のビジョンやミッションを「やらないこと」の振り分け機能として使いましょう。

あわせて読みたい

新規事業のミッション・ビジョン・バリューの違いや決め方

「新規事業では、ミッション・ビジョン・バリューの策定が必要というが、それぞれの違いがよくわからない…。」「新規事業は全メンバー一丸で事業を進めていきたい。団結力を強め、立ち上げ当初の気持ちを維持する方法はないだろうか?」 新規事業の立ち上げ…

ポイント3. 1つの調査方法で終わらせない

調査方法は1つで終わらせないことが重要です。

アンケート調査のような「定量調査」と「モニター調査」、「SNS調査」や「競合調査」では、得られるものが全く異なります。

そのため、どれか1つの調査でターゲット層が抱える「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」を把握するのは不可能と思って間違いありません。そのため、できれば2〜3つ、なんなら全ての調査を実施してニーズ把握をするのがベストな選択肢になるでしょう。

「全部やったら、お金も時間もかかるじゃん…」

こんな声が聞こえてきそうですね。

たしかに複数の調査方法を用いると、時間や費用が必要になります。しかしその費用は、「雑なニーズ調査で新規事業に大きな予算を投資して失敗するコスト」に比べると、正直、全く大したコストではないでしょう。

また、調査を緻密にすすめることで「ニーズの誤認識」や「需要の見誤り」の可能性を低くすることにもつながるのです。多角的にニーズを知り、正確な情報を手にするためにも色々な調査方法を駆使しましょう。

ポイント4. ターゲット層と実際に調査する先の層は統一する

せっかくターゲット層を明確にしたにもかかわらず、実際の調査対象者が全く異なるターゲット層では調査でおこなっては意味がありません。

想定しているターゲット層を集めるのは言うほど容易ではありませんが、ニーズ調査は質を高めることが命です。中途半端に妥協せず、ココは徹底的にこだわりましょう。

「方法やポイントは分かったものの、うまくできる自信がない」

「自社の状況に当てはめると、どう考えれば良いんだろう…?」

そんなときは、私たち「Pro-D-use」に相談してみませんか?Pro-D-useは伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。

Pro-D-useの新規事業支援サービスの詳細を知る

市場/顧客ニーズ調査で出た結果でコンセプトを決める

ニーズ調査の実施方法はわかったが、

「ニーズ調査の結果をどう活用すれば良いの?」

という方も多いでしょう。

調査結果を活用するうえで大切なことは、コンセプト策定です。

コンセプト策定とは、「市場のニーズを満たす価値を決めること」で、簡単に言うと、調査結果から、ターゲット層がどのような商品が必要だと思っているのかを考える、ということです。

調査結果から、「ユーザーが必要とする商品」「ユーザーや競合の商品を使用している理由」「ターゲット層の購買方法」などを抽出し、得られた気づきによって購入者のインサイト(購買意欲の核心やツボ)を把握、コンセプト策定を行います。

コンセプト策定後は、それに沿った商品を具体的にビジュアル化し、プロトタイプを制作、検証や新たなニーズ調査を行います。

「コンセプト策定」「プロトタイプ制作」「検証」これを繰り返しブラッシュアップしていくことが、市場のニーズ調査で出た結果の活用方法です。新規事業立ち上げ前も、立ち上げ後も、これを繰り返していくことが、成功の秘訣といえるでしょう。

新規事業のためのニーズ調査はプロに相談するのが確実

品質の高い商品を開発したとしても、正しいニーズ調査が行えないままではニーズの異なるターゲット層に販売することになり、購入されません。

新規事業を成功させるには、精度の高いニーズ調査と、その結果を活用し商品・サービスをブラッシュアップしていくことが必要です。

しかし、精度の高いニーズ調査や結果のフィードバックには、通常の業務とは異なるノウハウが必要になります。そのため、新規事業のためのニーズ調査は、新規事業のプロに相談するのが良いでしょう。

新規事業コンサルのプロが市場調査をおこなっている株式会社Pro-D-useでは、

「市場の変化、ニーズに商材が対応できていない」

「新規事業の市場選びができない」

といった新規事業の課題を解決しており、社員に一から教育を施すよりも確実な成果が見込めます。

あわせて読みたい

新規事業に強いコンサル会社”厳選5社”比較|費…

新規事業に強いコンサル会社を探している経営者の方は以下のような悩みがあるのではないでしょうか? 「新規事業を始めたいが、何から手をつけたらいいか分からない…」「新規事業を立ち上げたいがアイデアが浮かばない。コンサル会社に相談するか検討中。」…

新規事業のニーズ調査でよくある質問(Q&A)

- 新規事業、新規商品開発でよく使用されるニーズ調査のアンケートの項目例はありますか?

-

商品開発の際によく使用されるニーズ調査のアンケートの項目4つを紹介します。

- 知った経路

- 購入した理由

- 使用した感想・意見

- 満足度

特に、「知った経路」を把握することは非常に重要で、広告予算の割り振りや、さらに精度の高いターゲット層の見極めが可能です。具体的に書いてもらえるよう、あらかじめいくつもの選択肢を用意しておくと良いでしょう。

また他の項目も、5段階評価の項目を設けておきましょう。それだけで定量調査が可能であり、消費者目線でサービスの強みを知ることができます。

アンケート調査では意見を書き込める場所のみを用意したり、漠然とした質問をしたりするのではなく、こちらが知りたい情報を具体的に答えてもらうために、選択肢や段階評価も用意しておいてください。

ただし、アンケート項目や結果の分析方法は、市場や商品によって都度変えていく必要があります。精度の高い結果を得るためにも、ニーズ調査や分析は弊社のような専門家にご相談することがオススメです。閉じる - 知った経路

ニーズ調査は新規事業の今後を左右する重要な作業!

「何事もまずやってみることが大事」という言葉もありますが、新規事業の展開において、それだけで成功する確率は極めて低いと言えるでしょう。なぜなら、結果を導き出すのは起業側ではなく消費者の行動だからです。

そのためにも企業側は、自分達の個人的な見解ではなく消費者を細かく観察し、客観的に分析しましょう。

「新規事業のニーズ調査が思ったように進まない…」とお困りではありませんか? Pro-D-useなら、手放しで新規事業がみるみる改善します!

⇒Pro-D-useに無料で新規事業相談をしてみる

新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\ 新規事業の悩みがスッと軽くなる!! /

<参考>

中小企業白書2017|第2部第3章「新事業展開の促進」

digmar(ディグマル)|定量調査とは(定性調査との違いと手順・ポイント)