新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\ 新規事業の悩みがスッと軽くなる!! /

4C分析と4P分析があるのは知っているけど、どのような違いがあるの?

顧客の要望を満たした製品を作りたいけど、どうやって分析すればいいだろう?

4C分析と4P分析は、どちらもマーケティング手法の1つです。4C分析が顧客目線である一方で、4P分析は企業目線で各項目を精査する点に大きな違いがあります。

この記事では「4C・4P分析とはなにか」「新規事業における4C分析の必要性や方法」「具体例」「注意点」などを紹介します。

この記事を読み終えると、こんなことが実現できます

- 購買に至る理由(金額か機能かなど)を多面的に理解できるため、他社との差別化に役立つ

- 顧客目線を失わずに商品作りや改善ができるため、企業の思い込みによる失敗の回避につながる

新規事業では4C分析を行い、顧客がなぜ「買いたい」と思うのか理解し、ニーズにささる商品・サービスを作りましょう。

それでは早速、読み進めていきましょう。

▼目次

新規事業立ち上げ時の4C分析とは

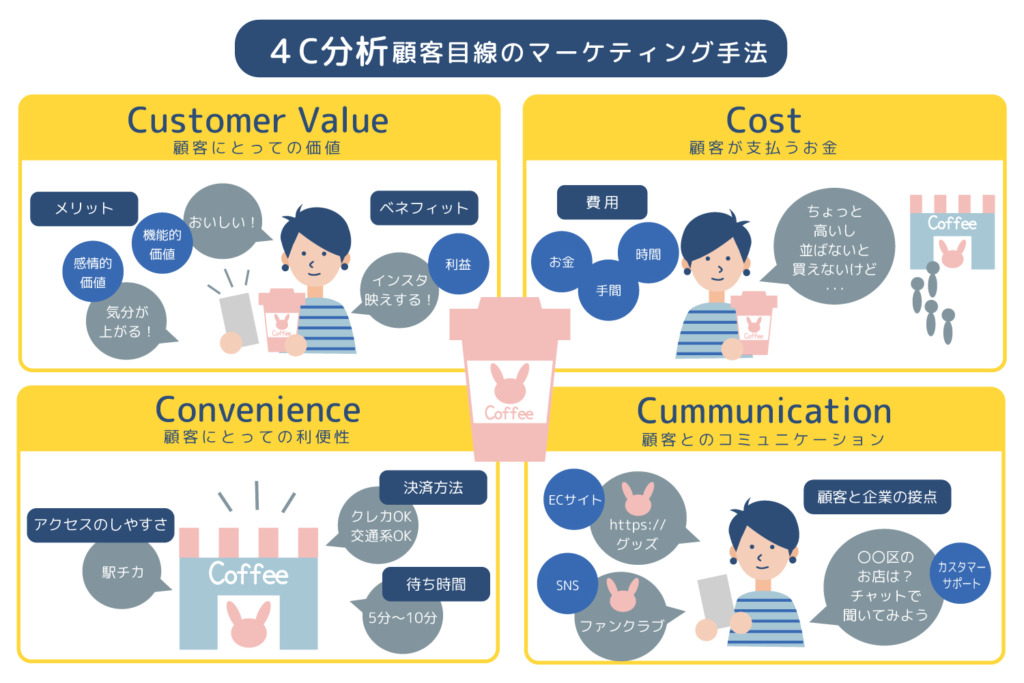

4C分析とは、顧客目線で商品やサービスを分析するためのマーケティング手法です。

1993年にアメリカンの経済学者であるロバート・ラウターボーンがフレームワークを提唱しました。それが、下記の4項目です。

| Customer Value | 顧客にとっての価値 |

| Cost | 顧客が支払うお金 |

| Convenience | 顧客にとっての利便性 |

| Communication | 顧客とのコミュニケーション |

これらのCは、顧客が商品の購入やサービスの利用を考える上で重要な要素です。

新規事業では4C分析の活用により、顧客目線の「欲しい」「買いたい」商品を理解するのに役立ちます。

4C分析と4P分析の違い

4C分析と似たフレームワークに4P分析があります。

どちらもマーケティング手法である点は同じものの、4C分析が顧客目線なのに対し、4P分析は企業目線の分析手法です。

ざっくりとした4Pと4Cの違い、および、それぞれをMIXした考え方は下記になります。

| 製品 (Product) | 顧客価値 (CostomerValue) | 製品は顧客の どんな課題解決をする? |

| 価格 (Price) | 顧客負担コスト (Cost) | 顧客ニーズを満たす 適正価格はいくら? |

| 流通・販売拠点 (Place) | 顧客利便性 (Convenience) | 顧客が買いたい時に 買いやすいチャネルは? |

| 販売・販促 (Promotion) | 顧客との コミュニケーション (Communication) | 顧客や潜在顧客と 接点を持ちやすい プロモーションは? |

4P分析の誕生

4P分析は、アメリカのマーケティング学者、エドモンド・ジェローム・マッカーシーが1960年に提唱して手法で、下記の4項目から成り立ちます。

| Product(売り物) | どのような製品・サービスを提供するか。 |

| Price(売り値) | その製品・サービスをいくらで提供するか。 |

| Place(売り場) | その製品・サービスをどこで・どのように提供するか。 |

| Promotion(売り方) | その製品・サービスの販促方法。 |

4P分析が提唱された当時はまだまだ産業革命の影響も色濃く、企業主導で商品を作り販売していく「プロダクトアウト型」が主流でした。

また、供給よりも需要が多かったため「安ければ売れる」時代であり、「何をいくらで売るか」の分析がマーケティング上、重要な時期です。

それぞれの項目の、具体的な分析対象は下記のとおりです。

- Product(売り物)

品質、特徴、商品開発、デザイン、ネーミング、マニュアル、保守・運用、アフターフォロー、その他 - Price(売り値)

価格設定、料金プラン、支払い方法、支払いサイト、値引き、その他 - Place(売り場)

流通、店舗設計、ダイレクトマーケティング、営業、代理店、フランチャイズ、その他 - Promotion(売り方)

SNS、Webサイト、各種広告媒体、パンフレット・チラシ、PR、その他

4P分析はマーケティングの創成期に誕生した手法でもあるため、「マーケティング1.0」と呼ばれるケースもあります。

4C分析の誕生

4C分析が誕生した1990年代には、技術革新も進み、どの企業も同じような製品を安く作ることができるようになりました。

そのため、企業主導の「安ければ売れる」時代は終わり、顧客が製品やサービスを選ぶ“買い手優位”の市場へと変化しました。マーケティング2.0、3.0と呼ばれる時代の幕開けです。

上記のような市場変化に合わせて、顧客目線で4P分析を再定義しなおしたものが、ラウターボーンの4C分析です。

マーケティングを顧客目線で行うことで、価格以外の心理的効用や利便性など「何が購買理由となるか」を分析し、他社と差別化を計るのに役立ちます。

より現代の環境に即したマーケティング手法です。

新規事業における4C分析の各項目

では、新規事業における4C分析の各項目のポイントを解説します。

どの項目も、企業目線ではなく、「顧客はどのように考えるか」を念頭においてチェックしましょう。

Customer Value:顧客にとっての価値

顧客が商品やサービスを利用して得られる“価値”を掘り下げて分析します。

具体的には、顧客が得られる価値をメリット(機能的価値・感情的価値)とベネフィット(利益)に分けて考えるとよいでしょう。

例えば、テイクアウト飲料の販売なら、以下のどちらもメリットとなります。

- 機能的価値:おいしい

- 感情的価値:パッケージがお洒落

上記とは少し異なり、“商品を手にしたことで顧客が得られる良い変化”が、ベネフィットとなります。

例えば、「おいしいし、持ち歩いて飲んでいるだけでSNS映えも狙えるからうれしい」などです。

Cost:顧客が支払う費用

顧客がその商品やサービスの価値を知った上で支払う費用を考えます。

また、費用には“お金”以外に“時間”など、顧客にとっての手間も含まれる点に注意しましょう。

例えば、販売価格は適正であるものの、商品が手元に届くまで1ヵ月以上時間がかかるとなると、思うように売上が伸びないかもしれません。

顧客がどの程度、その商品やサービスに金銭・時間・労力をかけてくれるか判断しましょう。

Convenience:顧客にとっての利便性

顧客にとっての利便性とは、商品を購入しやすいか、サービスを利用しやすいかで判断します。

優れた商品も、購入方法が難解だったり、サービスを利用しづらかったりすれば、顧客は購入を諦めてしまう恐れがあります。

そのため、販売チャネルは何を使うと顧客の利便性を高められるか分析しましょう。

また、下記のように、導入方法に応じて必要なことを細分化し精査します。

- 実店舗:アクセスのしやすさ、販売方法は適切か、など。

- オンライン:操作しやすいサイトか、決済方法は充実しているか、など。

- 電話販売:フリーダイヤルを利用しているか、待ち時間は発生しないか、など。

Communication:顧客とのコミュニケーション

顧客とのコミュニケーションとは、カスタマーサポートのような直接的なものだけでなく、広告・販促を含む「顧客と企業の接点」全てを指しています。

実際に、顧客との接点が生まれるシーンは、下記のとおり多様化しています。

- 広告、SNS、口コミサイト

- ECサイト

- 営業担当とのやり取り

- カスタマーサポート

- セミナー、展示会

顧客との接点ごとに、どのようなコミュニケーションが適しているかを分析し、必要な方法を導入しましょう。

また、コミュニケーションでは、販促メールを何通も送るなど、押しつけにならないことが大切です。

ここでも顧客の目線に立って、気持ちよく関係を築ける方法を選ぶ必要があります。

「ポイントは分かったものの、うまくできる自信がない」

「自社の状況に当てはめると、どう考えれば良いんだろう…?」

そんなときは、私たち「Pro-D-use」に相談してみませんか?Pro-D-useは伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。

Pro-D-useの新規事業支援サービスの詳細を知る

新規事業立ち上げ時の4C分析事例

ここからは、新規事業立ち上げ時の4C分析の方法を、花王のヘルシア緑茶を例にみていきます。

ヘルシア緑茶は、家庭用品メーカー花王のビバレッジ製品第一号として、2003年に販売されました。緑茶飲料で初めて「体脂肪を減らす」効果を実証し、特保飲料として厚生労働省から認可を得た商品です。[注1]

また、後半では4P分析との違いも合わせて解説します。

[注1]J-Net21:「ヘルシア緑茶」体脂肪を減らす飲料づくりをめざす

Customer Value:体脂肪燃焼効果と生活習慣病対策

栄養代謝や脂肪燃焼の研究をしていた花王は、健康市場への参入の一環として飲料の開発をスタートします。

ヘルシア緑茶の価値は、以下の点です。

- 体脂肪を燃焼する効果がある。

- 日本人に馴染みのある緑茶である。

- 緑茶を飲むだけで生活習慣病の対策ができる。

炭酸や酢など他にも健康飲料が多いなか、お茶に注目した理由として「夏でも週に1回以上お茶を飲用する人が7割に達している」(市場調査結果)ことを上げています。

上記のように、多種多様な飲料があるなか、“お茶”である理由も、顧客にとっての価値を見出した結果といえます。

Cost:高価格ながら続けやすい値段、機能的価値を訴求

ヘルシア緑茶は発売当時、350ml入り180円です。他の緑茶飲料と比べると割高となっています。

しかしながら、あえて高価格に設定したことで、以下のような利点が生まれました。

- 効果が高そうな印象を与える(プレミア感)。

- 他の緑茶飲料と機能的差別化が明確になる。

また、高価格といっても、「健康のためなら毎日続けられる」と思える程度の値段であることもポイントです。

安さで売るのではなく、効果で売る方法です。

Convenience:“体脂肪が気になりだした中高年”が手に取りやすいコンビニで販売

ヘルシア緑茶は、関東など1都9県のコンビニエンス限定で販売を開始しました。

体脂肪に悩む中高年男性がターゲットのため、初期の販売チャネルをコンビニにすることで、「食事と一緒に購入できる」という利便性が生まれます。

また、知名度が上がり供給体制が整った後は、スーパーやドラッグストアにも販路を拡大し、継続利用のしやすい環境を整えています。

Communication:テレビCMやパブリシティが効果的に作用

ヘルシア緑茶販売当初の販促は、テレビCMとコンビニ内のポップや陳列がメインでした。

テレビCMでは「痩せる」などの表現が使えないため、効果音を用いて消費者の印象に残るようにしています。

また、コンビニをメインチャネルとしていたため、レジ横の目立つ場所に陳列してもらう、ポップを使って目を引くことで消費者に届く仕組み作りをしています。

さらに、消費者の口コミだけでなく、テレビや雑誌などで製品の報道をする“パブリシティ”も効果的に作用したと考えられます。

ヘルシア緑茶の4P分析

ヘルシア緑茶を企業目線で分析すると、下記のとおりとなります。

| Product(製品) | 健康市場への参入のため、以前から体脂肪を減らす素材を研究。茶カテキンを採用し、日本人に馴染みのある緑茶飲料を販売する。 |

| Price(価格) | 他の緑茶飲料より高価格帯に設定。高濃度茶カテキンを配合し、健康効果が高いことを価格からも示唆する。 |

| Place(流通) | 花王初のビバレッジ事業のため、自動販売機などは選択できない。中高年サラリーマンが手に取りやすいコンビニを選択。 |

| Promotion(販促) | テレビCMは旧薬事法規制に抵触しないよう、効果効能は効果音で表現。コンビニの陳列を工夫する。 |

製品を販売するターゲットを明確にし、その対象に見合った価格と販売経路を採用している点がポイントです。

新規事業立ち上げ時の4C分析の注意点

新規事業立ち上げ時の4C分析ではターゲットを明確に分析する、顧客目線から離れない、各要素のつながりを意識するなどの注意点があります。

ニーズやターゲットを明確にする

新規事業の立ち上げでは、先に参入する市場や、その市場でのニーズ、ターゲット層の選定が必要です。

4C分析の前に、まずは競合調査などを行い、新規事業の方向性を定めましょう。

あわせて読みたい

新規事業の成功率がグッと上がる!「ニーズ調査」7つの手法をプロが解説

これから新規事業の調査をする新規事業責任者の方なら、以下のことに悩んでいるのではないでしょうか? 「新規事業のサービス・商品のニーズがあるか知りたいが、どう調査すればいいかわからない…。」「ニーズ調査で、押さえるべきポイントを知りたい。」…

顧客目線から離れない

実際に4C分析をする際は、アンケートなども利用し“顧客目線”から離れないように注意しましょう。

ここから離れてしまうと、企業都合の分析になってしまうおそれがあります。

4C分析と4P分析、どちらも作成し見比べながら進めると、それぞれの違いが明確になるでしょう。

各要素のつながりを忘れない

4C分析はターゲット像と矛盾しないこと、また、それぞれの要素同士につながりがあることが大切です。

例えば中高年男性向けにダイエット飲料を販売したいのに、販売方法は住宅街での露天販売、コミュニケーションは日中のテレビCMのみでは、全ての要素につながりがありません。

4C分析にはさまざまな種類がある

4C分析と呼ばれ分析には、今回ご紹介した“ラウターボーンの4C分析”の他に、“コトラーの4C分析”や“3C分析を発展させた4C分析”などがあります。

| コトラーの4C分析 | 3C分析を発展させた4C分析 |

| Co-creation:共創Currency:通貨Communal activation:共同活性化Conversation:会話 | Customer:顧客Competitor:競合Company:自社Co-Operator:協力者 |

それぞれ分析対象が異なるため、利用の際は注意しましょう。

あわせて読みたい

絶対失敗しない!新規事業の立ち上げで外注するべき4つの業務

新規事業の立ち上げで、社外に外注することを検討している方は、こんな疑問や不安をお持ちではないでしょうか? 「外注を考えている。ただ、新規事業の業務の一部を外注することは適切なのだろうか?」「新規事業のメンバーが少ないため新規事業業務を外注し…

4C分析では「顧客がどのように感じるか」を忘れないことが大切

4C分析は商品の価値や価格、利便性や販促方法を「顧客目線で」理解していくフレームワークです。顧客の立場から商品を分析することで、「なぜその商品を購入したいのか」が見えてきます。

そのため、企業本位の分析ではない点がポイントです。もし、企業の強みを活かしたマネジメントを行いたい時は、4P分析も合わせて活用してみましょう。

あわせて読みたい

新規事業に強いコンサル会社”厳選5社”比較|費…

新規事業に強いコンサル会社を探している経営者の方は以下のような悩みがあるのではないでしょうか? 「新規事業を始めたいが、何から手をつけたらいいか分からない…」「新規事業を立ち上げたいがアイデアが浮かばない。コンサル会社に相談するか検討中。」…

あわせて読みたい

【必読】新規事業立ち上げ時の「お悩み・相談事例10選」と「おすすめ窓口…

新規事業の立ち上げでは、想定外の問題に直面することが多く、専門家に相談しながら進めたくなることも多いでしょう。 「これから新規事業を立ち上げるが、事前に問題になりそうなことを知っておきたい。」「新規事業について相談できる窓口には、どのような…

新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\ 新規事業の悩みがスッと軽くなる!! /