新規事業を成功させる「3つの評価基準」と「KPI」をプロが解説

-

- 新規事業

- 2024年4月25日

新規事業の立ち上げにあたり、企画の方向性が適切か、目標を達成できているかといった評価基準やKPIを設定する必要があります。

「新規事業の評価・分析は、どのような視点で行うべき?」

「新規事業のKPIにはどのような項目を設定すべき?」

「新規事業で売上目標を設定していたが、到達できず失敗してしまった…」

このようなお悩みのある方に向けて、この記事では新規事業で設定すべき評価基準やKPIについて解説します。新規事業において評価基準を設定しておくことで、事業が適切な方向に進んでいるか、収益目標を達成できているかどうかを把握しやすくなるのでぜひご参照ください。

筆者は、新規事業コンサルティング会社のPro-D-useで、数多くの中小・中堅企業、大企業の新規事業支援を行っています。

本記事を読めば実現できること

- 新規事業において適切な評価基準やKPIを設定できる

- 新規事業撤退の目安がわかるようになる

- 新規事業の具体的な評価の手法がわかるようになる

新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

弊社「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで300件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな弊社に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは下記サービス詳細をご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\「新規事業の悩み」がスッと軽くなる /

目次

新規事業の具体的な3つの評価指標

新規事業の評価基準には、具体的で定量的な指標を設定することが重要です。

新規事業の具体的な評価指標として、以下の3つを解説します。

◆ 3つの新規事業の具体的な指標

- 収益性

- 市場シェア率

- 既存事業との親和性

指標1. 収益性

新規事業における具体的な評価指標の1つ目は、どれくらいの売上を得られるかという収益性です。

収益性の計算方式は以下のとおりです。

◆ 収益性の計算式

営業利益 ÷ 売上高 × 100

例えば、2024年3月期通期のトヨタ自動車を例に挙げましょう。

◆ 収益性計算の必要なデータ

- 売上高 45,095,325(百万円)

- 営業利益 5,352,934(百万円)

◆ トヨタ自動車の収益性

5,352,934(百万円) ÷ 45,095,325(百万円) × 100 = 12.2%

つまり、営業利益率は12.2%となります。

新規事業立ち上げの段階で収益シミュレーションをし、企画内容を評価します。

また、立ち上げ後も事前に設定した目標を達成できているか、達成する見込みがあるか評価することも重要です。

◆ 目標は達成できるか?評価すべきポイント

- 事前に想定していた時期までに黒字化できる見込みはあるか

- 売上や顧客を、事前に設定した目標を超えて創出できているか

上記の観点から、新規事業の状況を分析・評価します。黒字化の見込みがなかったり、目標を達成できていない場合は、改善の見込みがあるかどうかについても分析することが重要です。

指標2. 市場シェア率

2つ目は、新規事業が市場においてどれくらいのシェア率を獲得しているかという指標です。

市場シェア率は以下のように計算することができます。

◆ 市場シェア率の計算方法

市場シェア率 =(市場での自社売上 ÷ 市場規模)×100%

競合他社にくらべて市場シェア率が著しく低い場合は、撤退を検討したほうが良い可能性があります。

また、新規事業の進退は、市場シェア率と市場の成長率の兼ね合いで考えることが重要です。

現段階で市場シェア率が低くても、市場が今後成長していく可能性があれば、シェア率を高められることが期待できます。市場が成長していない成熟市場であっても、新規事業のシェア率が高ければ安定的な収益が見込まれるので、このまま継続しても良いと判断できます。

市場シェア率が低く、市場成長の見込みもない場合は、事業の撤退やピボット(計画や製品の変更)を検討しましょう。

指標3. 既存事業との親和性

新規事業の評価指標3つ目は、既存事業との親和性です。数値化することはできないものですが、とても重要な指標となります。

既存事業に送客でき利益を出せる可能性があれば、新規事業単体で利益が出ていなくても撤退せず事業を続けた方が良い場合もあります。

たとえば脱毛サロン事業では、脱毛単体のサービスで赤字が出ていたとしても、脱毛器の販売事業に送客することによって利益をあげられます。脱毛に興味があるユーザーを抱えていることを利用し、企業全体の利益を高めている事例です。

新規事業単体でのみ評価するのではなく、既存事業とのシナジーも評価対象に加え、会社全体で利益を向上できるかという観点で収益化の目標を立てることが重要です。

新規事業では事業評価のために、事前のKPI設定が重要

新規事業を計画する際は、事前にKPI(Key Performance Indicator)を設定することが重要です。新規事業の最終目標(KGI:Key Gole indicator)を達成するプロセスにおける、中間目標となる業績を指します。

KPIと聞くと、売上や利益の金額を設定するイメージがありますが、新規事業ではすぐに売上や利益が発生するとは限りません。新規事業の立ち上げフェーズで売上・利益をKPIに設定すると、モチベーション低下の可能性があるので注意が必要です。

まざまな数値を以下の表ようなKPIとして設定できますが、頑張れば達成できる目標にしておくことがおすすめです。

【新規事業立ち上げフェーズにおけるKPIの例】

| 項目例 | KPI | 説明 |

|---|---|---|

| 1 | 受注数 | 新規事業での受注件数 |

| 2 | 売上高 | 期間内に生成された総収入 |

| 3 | 顧客獲得コスト(CAC) | 新規顧客一人当たりの獲得コスト |

| 4 | 顧客生涯価値(CLV) | 一顧客から得られる予測総利益 |

| 5 | 継続率(リテンションレート) | 一定期間後に顧客が利用継続の割合 |

| 6 | 利益率 | 売上からコストを差し引いた後の利益割合 |

| 7 | 製品普及率 | 対象市場における製品の普及度合い |

| 8 | 顧客満足度(CSAT) | 顧客満足の度合いを示す指標 |

| 9 | 従業員満足度 | 従業員の満足度とモチベーションの指標 |

| 10 | プロダクトの品質指標 | 返品率や不良品率など |

| 11 | ウェブサイトのトラフィック | ウェブサイト訪問者数やページビュー数 |

| 12 | ソーシャルメディアエンゲージメント | ソーシャルメディアでの活動の影響力やフォロワー数 |

| 13 | 変換率(コンバージョンレート) | 訪問者から顧客への変換率 |

新規事業の目標設定についてもっと詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

新規事業の評価基準が必要な3つの理由

新規事業における評価基準は、新規事業のアイデアを評価したり、新規事業の目標設定をしたりするために必要です。また、事業撤退を判断する場面でも必要となります。

◆ 新規事業に評価基準が必要な3つの理由

- 理由1. 新規事業アイデアの評価をするため

- 理由2. 新規事業の目標設定をするため

- 理由3. 新規事業の撤退を判断するため

それでは、理由を一つずつ解説します

理由1. 新規事業アイデアの評価をするため

新規事業において評価基準が必要な理由は、新規事業のアイデアそのものへの評価をする必要があることです。

新規事業の企画段階では、数多くのアイデアが生み出されます。その中から、市場優位性を獲得できる可能性があるものや、会社全体に利益をもたらす可能性があるものを選択する必要があります。

良い企画案を選択するためには、評価項目を定めておき、基準を満たしているものを選択することが重要です。企画段階でアイデアの取捨選択をすることで、無駄なリソース投下を避けられます。

【評価項目の例】

- 自社のリソースや強みを活かせるか

- 既存事業と相互送客できるか

- ユーザーのニーズはあるか

- 競合と差別化を図ることはできるか

- 市場の伸びは期待できるか

- 先行者(競合)はその事業で儲かっているか

新規事業のアイデアを出す方法については、以下の記事をご参照ください。

あわせて読みたい

新規事業のアイデア11選!プロが教える7つのアイデア出し方法

新規事業のアイデアを考えるにあたり、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか? 「新たな収益源を作りたいけど、新規事業のアイデアが思いつかない…」「新規事業のアイデアは出せたが、成功するイメージが持てない…」「他社の新規事業アイデアを参考…

理由2. 新規事業の目標設定をするため

新規事業の立ち上げでは、方向性を共有しながらスピード感をもってプロジェクトを進めていく必要があります。方向性の共有とスピードアップのためにも、目標の設定が必要です。

新規事業の目標が定まっていないと、メンバー間で方向がずれてしまったり、意思決定が遅くなってしまったりと、スピードが落ちてしまう原因となります。新規事業立ち上げのスピードが落ちてしまうと、競合に先を越されてしまう可能性があります。

新規事業において目標を設定しメンバーと方向性を共有しながら、達成にむけて行動することが重要です。

新規事業における目標は、達成するための計画が具体的に立てられるよう、数値で設定する必要があります。1ヶ月間や四半期など期限をさだめ、定量的な目標を立てるようにしましょう。

目標を設定したら評価シートを作成し、メンバーに共有して自分が達成すべき目標についていつでも確認できるようにしておくことが重要です。また、目標の達成率を人事評価に反映させることで、モチベーションの向上にもつながります。

理由3. 新規事業の撤退を判断するため

新規事業は必ずしも成功するとは限らず、ときには利益が上がらず事業の撤退を判断せざるを得ない場合もあります。事前に評価基準を定めておき、達成が不可能と判断された場合には迅速に事業撤退の意思決定を下すことができます。

先の見えない状況で事業を続けていると、資金や時間、人的リソースの無駄遣いになりかねません。新規事業の失敗は会社全体にとっての大きな損失になる可能性もあるので、見込みがなければすぐに撤退できるよう判断基準を設けておくことが重要です。

撤退すべき状況には、いくつかパターンがあります。巨額の赤字が出ている、収益化の見通しが立たない、自社の既存事業とのシナジーがないなどの状況が揃っている場合は、即座に事業撤退するべき状況です。

しかし、想定よりも利益が出ていなくても改善できる可能性もある場合は、判断に迷うこともあります。その場合は、KPIの達成度合いや、事前に定めておいた撤退ラインを基準に撤退を判断します。

なお撤退ラインの具体例としては、3年以内に単月黒字にならなければ撤退、投資額が一定ラインを上回れば撤退などです。新規事業の評価基準は、事業が失敗した場合に会社にとって大きな損失となるのを回避するためにも必要なのです。

新規事業の事業撤退について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

あわせて読みたい

「事業撤退すべきか?継続すべきか?」判断基準と撤退方法を徹底解説

事業撤退とは、「採算が取れない、または、市場で優位性を失った事業を停止すること」です。沈んでいる事業を軌道に乗せるのは簡単ではないため、その事業の損失が会社経営に影響を及ぼすようであれば、その事業は撤退するのが得策です。 事業撤退を視野に入…

新規事業の評価で使える2つのフレームワーク

新規事業の評価の際に使えるフレームワークを、以下の2つ紹介します。

◆ 2つのフレームワーク

- アンゾフの成長マトリクス

- プロダクトライフサイクル

他、新規事業で活用できるフレームワークについては下記の記事で紹介していますので、ご覧ください。

参考記事>> 【新規事業立ち上げのプロが厳選】便利なフレームワーク12選を段階的に解説

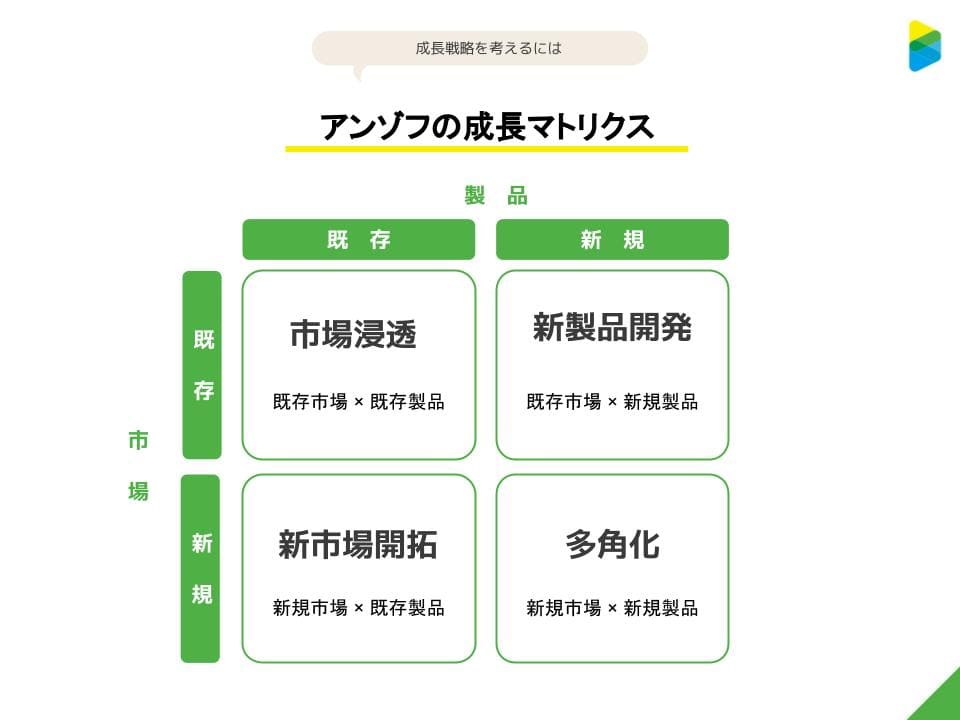

フレームワーク1. アンゾフの成長マトリクス

新規事業の評価に活用したいフレームワークが、アンゾフの成長マトリクスです。

アンゾフの成長マトリクスは、「商品」と「市場」を「既存」「新規」の面から把握するためのフレームワークで、アメリカの経営学者イゴール・アンゾフが発案しました。

以下の図のように、「既存商品」と「新規商品」、「既存市場」と「新規市場」の4つの領域で事業の方向性を分析します。

アンゾフの成長マトリクスは、新規事業のアイデアの成長可能性や、市場優位性が獲得できる可能性について評価するのに活用できます。新規事業が既存の事業から離れすぎていないか、既存事業や自社の顧客層・リソース・強みを活用できるか評価するのに用いられるフレームワークです。

フレームワーク2. プロダクトライフサイクル

プロダクトライフサイクル(PLC)も、新規事業の評価に役立てられます。

プロダクトライフサイクルとは、製品の販売開始から終了までのサイクルを「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」の4段階で分析するフレームワークです。自社がどの段階にいるかを把握し、戦略やマーケティング手法が適しているかを判断します。

◆ 4段階で分析するフレームワーク

| ①導入期 | 新製品を市場に導入した時期。成長率は高いが、宣伝費などの先行投資が必要。 |

| ②成長期 | 製品が消費者に認知されはじめる時期。売上が急激に上昇する可能性があるが、マーケティング費用や運転資金などが必要。 |

| ③成熟期 | 製品が顧客に行き渡り、売上が緩やかになる時期。市場の伸びは鈍化し、費用は消耗や破損への対応にのみ必要。 |

| ④衰退期 | 市場は縮小し、マーケティング費用などが不要に。撤退も検討。 |

プロダクトライフサイクルについて、もっと詳しく知りたい方は下記の記事をご参考ください。

あわせて読みたい

プロダクトライフサイクルとは?新規事業の利益最大化を狙う理論を解説

新規事業を進めている方であれば、企画立案や事業計画の策定ためにさまざまなフレームワークを勉強されているはずです。 その中でプロダクトライフサイクルという言葉に出会い、くわしく知りたいと思う方もいらっしゃるでしょう。 実は、プロダクトライフサ…

新規事業の評価基準をしっかり立てて、スムーズに新規事業を立ち上げよう!

新規事業では、目標達成率や事業の方向性などを、売上や収益、市場動向などさまざまな観点で評価することが重要です。評価基準を事前に設けておくことで、状況が変化してもぶれずに新規事業を評価することができ、戦略の策定や意思決定に役立ちます。

ただし、事前に評価基準を設定したとしても、基準をもとにどのように判断すれば良いのか、基準そのものが適切であったかどうかわからなくなることもあります。

新規事業の評価方法や、プロジェクトの進め方にお困りなら、コンサルタントに相談するのがオススメです。(株)Pro-D-useでは数々の新規事業立ち上げを支援し、成功に導いた実績があります。

(株)Pro-D-useは、アイデア出しから企画、戦略策定、テストマーケティングなど新規事業立ち上げを一貫してサポートします。また、新規事業立ち上げ後も、マーケティングや営業戦略の改善などを行い、収益化までをサポートいたします。

新規事業相談件数200件以上の実績から培ったノウハウをもとに、貴社に最適な新規事業をご提案し、貴社の一員として支援を行います。

新規事業のパートナーをお探しの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

弊社「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで300件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな弊社に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは下記サービス詳細をご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\「新規事業の悩み」がスッと軽くなる /

コラム著者プロフィール

岡島 光太郎

取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)

2009年:(株)リクルートに新卒で入社。営業・企画の両面で責任者を務める。

※リクルートではMVPやマネジメント賞など、個人・マネージャー賞を多数受賞。

2013年:(株)データX(旧:フロムスクラッチ)の創業期に転職。営業や新卒・中途採用の責任者を務める。

2014年:アソビュー(株)に転職。その後、営業責任者、新規事業責任者を歴任。

2015年:(株)Pro-D-useを創業。取締役副社長(現任)に就任。

【得意領域】

新規事業の立上げ~収益化、成果を上げる営業の仕組み作り、BtoBのWebマーケティングを主軸とした売れる仕組み作り、DXまで見通したIT・SaaS・業務システムの導入や運用、融資を中心とした資金調達~財務のコンサルティングを得意としている。

【担当業種】

「システム受託開発」「Webサービス」「Tech系全般」「製造」「建築」「販売・サービス」「スクール業」など多岐。

【資格・認定】

中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391

経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)