\ 事業がグンっと前に進む /

\ サービス内容が知りたい方 /

経営者必見!新規事業の「営業戦略」と「営業方法」をプロが解説

-

- 新規事業

- 営業・販売戦略

- 2024年4月14日

これから新規事業で営業戦略を強化して営業活動をしていこうとしている方の中の多くは、このような悩みを持っているのではないでしょうか?

「新規事業の営業がうまくいっていない。よい方法はないだろうか?」

「今の営業戦略が適切なのかが不安…。見直したいが、何をポイントにすればいいだろうか?」

営業戦略と営業方法次第で、事業を軌道に乗せられるか否かが決まることもあります。

新規事業の営業戦略においては、下記3点が重要になります。

- 結果(成功・失敗)とその要因を必ず紐づけする

- 行動方針を常に明確にする

- 「誰」を決める!

なぜ、上記の2点が重要かというと、新規事業は最初に決めた行動が上手く行かない場合が多々あります。そのため、結果を正しく振り返り、行動を変える必要があるからです。

いい製品やサービスをリリースしたからといって、何もせずに売れるケースは少ないでしょう。そのため、綿密に考えられた営業戦略と営業方法が不可欠です。

筆者は(株)Pro-D-useという新規事業のコンサルティング会社にて、これまでたくさんの新規事業の営業のご支援を成功させてきました。

本記事では、そんな筆者が押さえておくべき新規事業における営業のポイントや適切な手順、営業方法を詳しく解説します。

本記事を読めば、実現できること

- 今まで曖昧になってた営業戦略が具体的になり、新規事業を軌道に乗せることができる。

- 営業の結果を正しく振り返ることで、どの要因が契約成立に必要かがわかり、成約確率が上がった。

それでは早速、読み進めていきましょう。

新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

弊社「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで300件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな弊社に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは下記サービス詳細をご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\「新規事業の悩み」がスッと軽くなる /

目次

コスモス食品株式会社様の優れた営業戦略事例

【 企業概要 】

兵庫県に本社を持つコスモス食品株式会社様は、フリーズドライ食品やエアードライ食品、冷凍食品などの製造を手がけている企業です。

大手企業とのOEM製品を中心に製造してきましたが、自社のオリジナルブランド開発という長年の夢がありました。

【 営業戦略の見直し 】

オリジナルのフリーズドライ食品ブランドを立ち上げましたが、その後8年にわたって利益が確保できず、赤字の状態が続いていました。

同社はオリジナルブランドの認知向上のための施策として、既存の取引先への案内や全国キャラバンを実施していましたが、どれも成果にはつながりませんでした。

弊社(株)Pro-D-useがこの事業に参画し、営業戦略・戦術の見直しと構築を行いました。施策の実施や従業員様のマネジメントまで並走し、成果へとつなげました。

【 コンサル支援による営業戦略の実施例 】

- 調査(市場調査、競合調査など足を使って情報集め/売り方・陳列などの把握)

- 実営業(営業代行、営業同行で現場館をつかむ)

- 営業環境の整備(営業資料、営業ツール作成、トークスクリプトの作成)

- ロックオン顧客(5社)の設定と営業、契約

- 新規顧客の販路の開拓

- 営業部長のマネジメント(メンター)

- 営業戦略の策定

- 次年度の営業目標・予算・KPIの設定

- 営業ロードマップの作成

- 営業ツールの作成

- 営業メンバーのマネジメント代行

【 得られた成果 】

- 全体の売上のうち、オリジナルブランドの売上の割合が2%から20%へ

- オリジナルブランドの売上が5年で7倍になり、数十億円レベルの売上に

コスモス食品株式会社の事例については、以下の記事で詳細をご覧ください。

新規事業立ち上げの営業戦略タスク3つのポイント

ここからは営業戦略全体におけるポイントについて触れていきます。以下に示す3つのポイントを踏まえながら、営業戦略を進めていきましょう。

◆ 新規事業の営業戦略3つのポイント

- 結果(成功・失敗)とその要因を必ず紐づけする

- 行動方針を常に明確にする

- 「誰」を決める!

それぞれ詳しく解説します。

ポイント1. 結果(成功・失敗)とその要因を必ず紐づけする

綿密な営業戦略を立てた結果、成功することもあれば、失敗に終わることもあります。顧客ニーズは常に動いており、かつ、モノやサービスによっては天候・気象まで関わってくるため、ある一定は仕方がありません。

ただ成功も失敗も、その結果のみで終わらせてしまうのは非常に危険であり、必ずその結果に対する要因を探る振り返りをしなければいけません。

例えば、以下のような結果に対して要因を紐づけます。

◆ 結果と要因の事例

具体例1|コーヒー小売店のオープンキャンペーン

業種:小売業

販売商品:プレミアムコーヒー

営業シーン:直営店オープンキャンペーン

管理項目:来店客数、試飲数、初回購入者数

結果と要因:試飲用の在庫が予想以上に早くなくなり、ピークタイムに試飲提供ができなかった。需要予測の見直しが必要。

具体例2|IT業の中小企業向けセミナー

業種:ITサービス

販売商品:クラウドソリューション

営業シーン:中小企業向けのセミナー

管理項目:リード獲得数、セミナー参加者数、成約率

結果と要因:セミナー参加企業のうち、30%がリードに転換。そのうち50%が成約。セミナー後のフォローアップメールと個別相談会が効果的だった。

具体例3|製造業の展示会出展

業種:製造業

販売商品:高性能工具

営業シーン:展示会出展

管理項目:展示会ブース訪問者数、名刺交換数、デモ依頼数

結果と要因:展示会のデモンストレーションが好評。ブース訪問者の60%が名刺交換し、そのうち20%がデモ依頼。実演を見たことで信頼感が増した。

何が成功要因で、何が失敗要因であったかを分析することで、次の施策に対する行動は多いに変わる可能性があります。特に、失敗要因よりも成功要因を分析しないケースが多いため、必ず結果と要因を紐づけしておきましょう。

ポイント2. 行動方針を常に明確にする

戦略というのは実行に移して結果を出さないと、価値を発揮することはありません。したがって、営業戦略では、「具体的に」「何をするのか」を明確にしておくことが大切です。

上述したように戦略が曖昧になると行動も結果まで曖昧なものになってしまい、今後の予測や自社の力の把握までが中途半端になってしまうでしょう。営業戦略において中途半端は一番の敵です。具体化することはとても難しく感じますが、妥協せず、行動方針まで明確にしましょう。

例えば、行動指針を明確にするには以下のようなアクションをおこないます。

◆ 行動指針を明確にするためのアクション

- 営業目標を四半期ごとに設定し、各営業員に明確な目標数値(契約数、アップセルの割合など)を与える。

- 週次のレビューミーティングを設け、戦略の進捗状況と調整必要性をチェックする。

また設定した行動方針に対して、SFAやCRMといった営業管理ツールを活用して、進捗管理や顧客管理をすることも重要です。

ポイント3.「誰」を決める!

行動方針と少し内容は被りますが、「誰に任せるのか」「誰が先導するのか」も明確にしておきましょう。

いくら目標や行動方針が明確に決まっても、「誰」が決まっていないと責任の所在が取れなくなります。

責任や先導する人がいない仕事は、統一が取れず、責任者や先導者がいる仕事よりも大幅に遅れてしまうもの。営業戦略を立てるときは、「誰」まで具体的に決めるようにしましょう。

新規事業を売り込む営業時に大切な4つの考え方

営業戦略を綿密に立てて、すべてを明確にできたら実際に営業するのみ。

営業戦略のポイント同様、もちろん営業方法にもコツがあり、知っておくべき営業方法の考え方が4つ存在します。

◆ 新規事業を売り込む、4つの営業方法

- 業種の選定は徹底的に!根拠も添えられるとよい!

- 同時にエリアを絞り込もう!

- 営業をかけるのは決裁権を持つ人に!

- 対象事業とエリアの市場規模感も調査しておく

詳しく解説しますので、営業時に大切な考え方を身に着け、効果的な営業スキルを手に入れましょう!

考え方1. 業種の選定は徹底的に!根拠も添えられるとよい!

営業の初手は、対象業種を選定する(絞る)ことです。

基本的に、自社で営業をかけたいモノ・サービスとマッチしそうな業界、あらゆる面で進展しそうな業界を絞り込むことになるのですが、その際、「なぜその業種に営業をかけるとよいと感じたのか」といった根拠を明示できるようにしましょう。

例えば、以下のような根拠です。

◆ 業種選定の具体例

キャッシュレス決済端末を、地方の観光業界に営業をかけます。なぜなら、外国人が多く訪れており、現金での決済が負担になっているからだ

根拠や理由を明示できるようになると、実際に営業先へプレゼンする際、自社のモノ・サービスとの相性や営業先が自社のモノ・サービスを利用したときのメリットなども説明しやすいでしょう。

これは企業に限らず一般消費者に置いても同じことが言えます。

考え方2. 同時にエリア絞り込もう!

営業をかける業界を決めると同時に、営業をかけるエリアも選定しておく(絞る)とよいでしょう。

なぜなら、どのエリアに営業をかけるかによって企業や一般消費者の全体的な母数が変わってくるためです。母数が変われば目標となる数値や行動方針なども変わるでしょう。

もし、最初からエリアを絞り込まず、遠方まで対象にしてしまうと、移動にかかるコストや人的リソースに対するコストまでかかります。

それに見合うほどの利益が出せれば問題ないのですが、新規事業において最初から全国展開で成功する事例はかなり少ないため、あまり期待はできないでしょう。

またエリアを絞ることは、そのエリアに根差したモノ・サービスを提供しやすくなるというメリットを得られます。中長期的な計画でアプローチを続けることで知名度や受注頻度が上がると期待できるはずです。

考え方3. 営業をかけるのは決裁権を持つ人に!

営業をかける際、どういう人が営業先にいるのか事前に情報を収集しておくことは不可欠です。

そのなかで、どの人物に営業をかけるのがベストなのかをイメージしておくのとおかないのとでは、営業当日の振る舞いに大きな差が出るでしょう。

コツとしては、どの人物が“決裁権を持っているか”を見極めることです。

繋ぎで話を聞きに来た人に一生懸命プレゼンを行なっても、その人は決裁権を持っていないため契約するかどうかの判断はできません。

企業によっては事業ごとに決裁権を持つ人が異なる場合もあるので、営業をかける場合は必ず営業先の担当者や決裁者の環境について想定しておくことが大切です。

また、可能であればその決裁者の人物像まで把握できるとよいでしょう。なぜなら人物像が把握できればその人が好む営業トークやプレゼン資料が用意できるためです。

営業先にも営業の本気度を伝えることができるので、やりすぎたからといって損することはないでしょう。

考え方4. 対象事業とエリアの市場規模感も調査しておく

営業戦略の段階で行う市場調査では、対象(顧客)や競合に関する規模感や課題などを見出しましたが、ここでは絞ったエリアにおける対象事業の市場規模について調査を行います。

この規模調査は、戦略を考える段階に新しく取り入れるには難しいため、実際に営業をかけるエリアを絞り込む際に始めることをおすすめします。

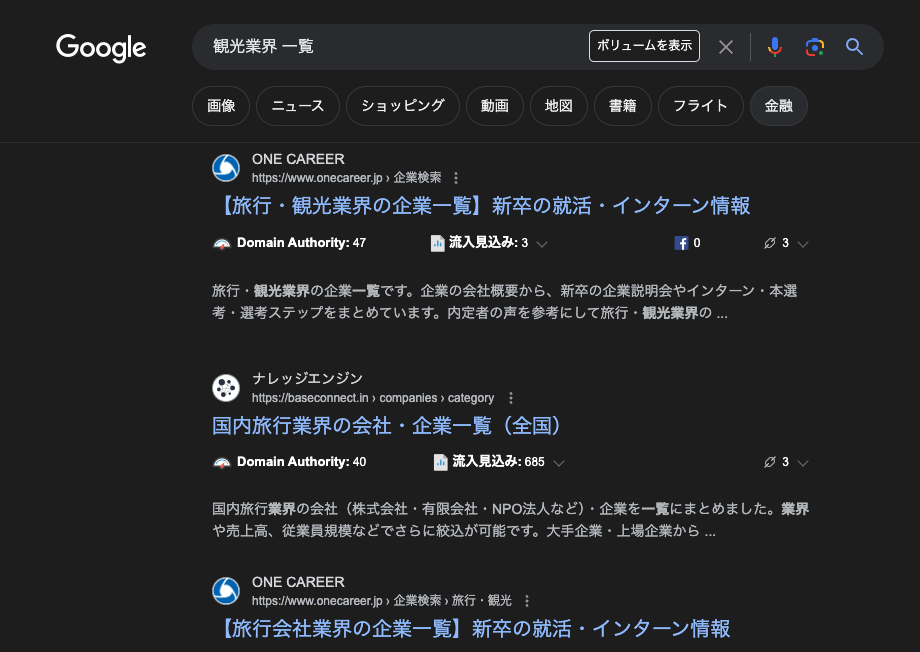

具体的な方法としてはGoogle検索で「エリア名 (調べたい業種名)一覧」で検索をかけるのが最も効率的です。検索をかけると当該業種の企業一覧表が出てくるはずなので、そこから各企業の規模を具体的に調査してみてください。

◆ 例「観光業界 一覧」をGoogle検索する

可能であれば、そこから自社との差別ポイントを列挙してみましょう。差別化や違いを見出すことは改善点やアピールポイントとして次につながる材料へと変わってくれます。今後進出する際のアプローチ方法にも関わってくるでしょう。

最低限、対象企業の規模「人数」「資本金」「売上高」までは調査できるはず。ぜひチェックしてみてください。

より詳しい分析は、プロに任せるのも良いでしょう。さらに詳しい調査のご相談や分析はPro-D-useにおまかせください。

「手順やポイントは分かったものの、うまくできる自信がない」

「自社の状況に当てはめると、どう考えれば良いんだろう…?」

そんなときは、私たち「Pro-D-use」に相談してみませんか?Pro-D-useは伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。

Pro-D-useの新規事業支援サービスの詳細を知る

新規事業戦略立案の進め方「4つのステップ」

新規事業戦略には、基本的な立案方法と進め方があります。個々の企業に程度の差こそあれど、新たな事業戦略の基盤はほぼ同じで、以下の4ステップです。

◆ 新規事業戦略立案の4つのステップ

- 市場調査を行い、ターゲット市場の現状を把握する

- 自社の事業状況と比較、分析する

- 分析で浮き彫りになった問題点を把握し、解決策を考える

- 目標を設定する

詳しく解説するので、ここで新たな事業を始める際の、基本的な営業戦略の立て方を把握していきましょう。

ステップ1. 市場調査を行い、ターゲット市場の現状を把握する

市場調査とは、対象となる事業の市場を調査して現状を把握するために行うことであり、営業戦略を立てる際は欠かせない作業です。

対象となる市場を調査せずに営業戦略を立案しようとすると、現状の市場が抱える課題や取り入れるべき施策などが把握できず、かなり的外れな戦略を立ててしまう可能性が高くなってしまうでしょう。

たとえ、市場調査を行う意味があまりないように思えるほど市場規模が小さい事業でも、大きい枠組みでとらえると競合となる企業は必ず出てくるはずです。

とくに、飲食業においてはその傾向が強いでしょう。

つまり市場調査は規模の大小に関わらず、徹底的に行うべきなのです。

調査を行なったうえで、既存の競合他社とどこが差別化をはかれるのか、また競合が抱えているであろう課題を、自社はどのように解決できるのかを考えていきましょう。市場調査で現状を把握することは、今後を見越した対策を立てる第一歩となるはずです。

市場調査についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事をあわせてご覧ください。

あわせて読みたい

新規事業の成功率がグッと上がる!「ニーズ調査」7つの手法をプロが解説

これから新規事業の調査をする新規事業責任者の方なら、以下のことに悩んでいるのではないでしょうか? 「新規事業のサービス・商品のニーズがあるか知りたいが、どう調査すればいいかわからない…。」「ニーズ調査で、押さえるべきポイントを知りたい。」…

ステップ2. 自社の事業現状と比較・分析する

対象事業の市場調査を行い現状を把握したら、あとは自社の事業環境と比較・分析してみましょう。あらかじめ自社の事業環境を分析しておくのもありですが、市場全体を調査しないと浮かびあがりづらい項目などもあるため、おすすめは市場調査後です。

具体的なやり方としては、まず自社の営業環境を、「内部」と「外部」に分類してみましょう。内部と外部の違いは以下の項目で分けてみるとよいです。

◆ 内部環境と外部環境の違い

| 内部環境 | ・事業で生み出されるモノやサービスと対象のニーズのマッチ度合い ・事業における人材の確保が進んでいるかどうか ・自社における経営状況、課題 |

| 外部環境 | ・想定する対象事業の今後(動き) ・競合他社、ライバル会社の動き(想定) ・対象の市場全体に関する課題、問題点 |

浮き彫りになった項目がより具体的であるほど、質の高い解決策を見出すことができるでしょう。

基本的に内部とは「自己分析」、外部は「自分視点から見た客観的分析」を行うイメージです。これらをしっかりと項目ごとに分析することで、それぞれに関する問題点や改善点が浮き彫りになります。

逆に分析できていないと、問題点や課題を浮き彫りにできず、競合他社と同じような課題を抱えたり、二番煎じとなってしまったりする可能性が高くなります。似たようなモノやサービスを売りに出したとしても、市場のなかでほかと差別化することはできないでしょう。

ステップ3. 分析で浮き彫りになった問題点を把握し、解決策を考える

内部と外部の状況を分析し浮き彫りになった問題点や課題は、なるべく早く解決できるように働きかけなければいけません。どんな市場でも同じことが言えますが、問題点や課題は解決して初めてプラスな効果をもたらすものです。

したがって、問題点や課題が多いからといってやる気をなくすのではなく、あくまで次に進むために必要なものであるという認識を持つようにしましょう。そもそも問題が明確になっていなかったり課題が曖昧だったりすると、対象者のニーズに沿った事業展開は難しさを高めてしまうのです。

では、浮き彫りになった問題点に対する解決策の具体的な立て方ですが、まずは課題と逆のことを想定してみてください。

たとえば、あるモノ・サービスの料金が高い場合は、コストを抑えつつ料金を下げる解決策がないかを探してみましょう。また料金はそのままでも競合他社にはないサービスを付加してみて対象が感じる利用価値の高さを上げてみるといった対策もありです。

ただ課題や問題点に対する解決策を出すためには、自社をしっかり分析し尽くすことを忘れてはいけません。

しかし、自社の分析や、それを解決策へフィードバックするには通常の業務とは異なるノウハウが必要です。長い時間をかけて出した答えが間違っている可能性もあります。自社の分析方法や有効な解決策は、プロに頼むのも良いでしょう。

Pro-D-useでは、経営コンサルティングのプロが分析や問題の解決を行います。ぜひ相談してみてください。

「課題は分かったものの、うまくできる自信がない」

「自社の状況に当てはめると、どう考えれば良いんだろう…?」

そんなときは、私たち「Pro-D-use」に相談してみませんか?Pro-D-useは伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。

Pro-D-useの新規事業支援サービスの詳細を知る

ステップ4. 目標を設定する

市場調査を行い、自社の現状から問題点、解決策まで見出すことができたら、それらを踏まえた目標を設定しましょう。

どんなことでも、目標を設定すると具体的な行動に移すことが可能です。特に数値を用いた目標は、端的でわかりやすいでしょう。また数値は目標に対する途中経過も追えるため行動修正や方向性の転換を行う際の材料になります。

さらに、数値での目標設定は、企業全体が把握しやすくなるというメリットも持ち合わせているのです。そのため、企業内で統一感を生み出しやすく、それに向けた行動を社員全体が取りやすくなります。

一方、注意したいこともあります。それはいくつも目標を掲げないという点です。目標を複数個掲げてしまうと、企業内を統一しにくくなり、優先順位も曖昧になってしまうリスクがあります。多くても2~3個程度の目標を掲げて、事業規模に応じて増減を繰り返していくようにしましょう。

目標の設定に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。新規事業戦略立案のためには目標設定は欠かせません。ぜひ読み進めて参考にしてください。

あわせて読みたい

成功するための「新規事業の目標設定」を5つの事例で解説

新規事業の携わる人であれば、新規事業の目標設定について、下記のような疑問や悩みをお持ちではないでしょうか? 「新規事業の目標設定をしたいが、どのように立てればいいのか…?」「新規事業を進めているが、目標設定が曖昧でメンバーのやる気が落ちてい…

新規事業の営業戦略・営業方法はプロへの相談がおすすめ

新規事業立ち上げ時の営業戦略・営業方法には、通常の営業手法とは異なるノウハウが必要です。社員を一から教育するには、大きなコストがかかる上に、確実に成果を得られるかどうかは分かりません。

そのため、新規事業戦略に関わる営業は、プロに相談することをおすすめします。

株式会社Pro-D-useでは、新規事業立ち上げや新規事業時の営業戦略に豊富な経験を持つコンサルティングが多数おり、培ったノウハウによって適切な営業戦略を展開します。

確実に成果を出したい場合にはプロに相談し、新規事業を軌道に乗せる営業を行いましょう。

新規事業躍進のカギを握る営業戦略!時間はかけられるだけかけよう!

営業戦略や営業方法は、新規事業を成功させるカギのひとつです。営業戦略の立て方、営業の方法で新規事業の躍進度合いは変わります。

そのため、中途半端な戦略や方法で納得してはいけないのです。今回ご紹介したポイントをしっかりと押さえて、新規事業を軌道に乗せましょう!

成果の出ない新規事業の営業活動にお困りではありませんか? (株)Pro-D-useなら、手放しで新規事業の営業がドンドン改善します!

⇒Pro-D-useの無料経営相談を受けてみる

新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

弊社「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで300件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな弊社に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは下記サービス詳細をご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\「新規事業の悩み」がスッと軽くなる /

コラム著者プロフィール

岡島 光太郎

取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)

事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。

実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。

経営における課題は、決して単一の要素では生じません。

営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。

私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。

■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ

私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。

これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。

▼専門・得意領域

|収益エンジンの構築|

新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。

|DX/業務基盤の刷新|

業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。

|財務・資金調達戦略|

事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。

■仕事の流儀

「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。

戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。

■資格・認定

中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391

経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)