\ 事業がグンっと前に進む /

\ サービス内容が知りたい方 /

「親族内承継」は最高の手段!進め方と承継事例をプロが解説

-

- 事業承継

- 2025年7月24日

会社の将来を考え、親族への事業承継を検討している経営者の方は、こんなお悩みをお持ちではないでしょうか?

- 「親族に会社を継いでもらいたいが、何から準備すればいいのだろう?」

- 「相続をきっかけに、親族間でトラブルが起こらないかが心配だ…」

- 「会社の借金や個人保証も引き継がせることになるが、どうすれば円滑に進められる?」

親族内承継は、現在の経営状況や抱えている課題、相続などがあり大変だと思われがちですが、以下の準備を計画的に進めることで、円滑に会社を親族に引き継ぐことが可能です。

◆親族内承継を成功させるための7つの準備事項

- 早い段階から後継者の選定・教育を始める

- 新社長のチームを形成しておく

- 後継者以外の親族へ相続を配慮する

- 活用できる補助金・税制をリサーチする

- 自社に合った承継方法を選ぶ

- 公正証書遺言を作成する

- 事業承継に強い専門家の支援を受ける

親族内承継は単に経営権を引き継ぐだけの作業ではなく、「後継者の育成」や「相続問題への対処」、「関係者との合意形成」など、様々な要素を長期的な視点で、計画的に進める必要があるからです。

筆者は「株式会社Pro-D-use」という事業承継に強い経営コンサルティング会社を経営しており、これまで多くの親族内承継を支援してきました。

本記事では、そんな筆者の親族内承継のご支援経験をもとに、机上の空論ではないリアルな情報を深掘りするとともに、以下の内容を丁寧に解説します。

▼この記事で解説すること

- 親族内承継の円滑な進め方

- 相続トラブルなど、親族内承継に潜む課題と失敗しないための対策

- 親族内承継ならではのメリットとデメリット

円滑な親族内承継の進め方を知りたい方、将来の相続トラブルを避けたい経営者の方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

目次

親族内承継の2つの成功事例|後継者を育成する土台作りを伴走支援

まずは、筆者が経営する「株式会社Pro-D-useの事業承継コンサルティング」を活用して親族内承継を成功させた事例を2つ紹介します。

- 事例1:コスモス食品株式会社様:部長スキルの向上から始める後継者育成

- 事例2:株式会社龜屋様:創業230年の伝統を大切にした円滑な事業承継を実現

どちらも、後継者の育成からスタートし、長期的な視点で土台作りを行っていることがわかる事例です。親族内承継で悩まれている方は、ぜひご一読ください。

事例1. コスモス食品株式会社様:部長スキルの向上から始める後継者育成

フリーズドライ食品の製造・販売を手がける「コスモス食品株式会社様」は、親族内承継を進めるうえで、第三者のサポートが必要だと考えていました。事業承継では、後継者に一般的なスピードよりも速い成長が期待されるため、育成の難易度が高いと感じていたからです。

加えて、社長のご子息を次期経営幹部へ確実に引き上げなければならないというミッションがあり、知見のある第三者のサポートが不可欠だと判断されました。

そこで、事業承継プロジェクトの経験が豊富で、計画の推進まで伴走支援する弊社(株)Pro-D-useの事業承継コンサルティングを導入しました。「どうフォローするのか」という実行面まで一緒に走るスタイルに大きな魅力を感じていただきました。

事業承継における課題を解決するため、まずチームを率いるご子息である圓井部長自身のスキル向上から着手し、チーム全体の体制改革へと展開しました。結果として、営業戦略にもとづき組織的に活動できる体制が整い、後継者である圓井部長は、現社長であるお父様から「思いつきじゃなくてちゃんと計画してから動けるようになったな」と成長を実感する言葉をかけられるまでに至っています。

事例2. 株式会社龜屋様:創業230年の伝統を大切にした円滑な事業承継支援

創業230年の老舗和菓子製造業者である「株式会社龜屋様」は、もともとは別の経営コンサルティング会社に支援を依頼していましたが、その手法が社風に合わず、従業員が疲弊してしまうという課題を抱えていました。

この状況を打開するため、(株)Pro-D-useの事業承継コンサルティングサービスを導入。支援にあたっては、販売強化を主軸に据えつつ、財務戦略の立て直しや円滑な事業承継も視野に入れてプロジェクトを進めました。

まず全店舗の状況を精査し、データにもとづき主力商品の製造数を調整。この改善策が功を奏し、わずか4ヶ月で同商品の売上は前年の3倍近くまで増加し、社内の意識改革にもつながっています。

コロナ禍という厳しい状況のなかでも大きな成功体験を共有できたことは、次世代へのバトンパスに向けた大きな一歩となりました。

親族内承継の進め方【6ステップ】

親族内承継は、以下の6ステップの取り組みを並行して進めます。

- ステップ1. 後継者の選定・教育を始め、関係者へ周知する

- ステップ2. チームの役割分担を明確にする

- ステップ3. 経営状況や課題を可視化する

- ステップ4. 事業承継まで経営改善に取り組む

- ステップ5. 事業承継計画を立てる

- ステップ6. 事業承継の手続きを行う

多くの経営者が抱える「何から手をつければよいのかわからない」という不安の解消につながるよう、筆者の経験から導き出した計画的かつ円滑に次世代へ承継するためのロードマップを紹介します。

ステップ1. 後継者の選定・教育を始め、関係者へ周知する

後継者を経営者として育成する場合、早く着手するほど承継後の経営は安定します。

株式会社帝国データバンクが2021年に発表した「事業承継に関する企業の意識調査」では、親族外も含めて事業承継において後継者への移行にかかる期間が以下のように示されています。

▼事業承継の移行期間(目安)

- 移行期間は必要としない:8.9%

- 1~2年程度:11.3%

- 3~5年程度:26.9%

- 6~9年程度:13.8%

- 10年以上:11.2%

- 分からない:27.8%

出典:事業承継に関する企業の意識調査|株式会社帝国データバンク

「3~5年程度」と回答した割合がもっとも大きく、事業承継をするには最低でも3年は必要だと筆者も感じます。ただし、「6~9年程度」や「10年以上」と回答した割合も小さくありません。建設業や製造業では技術の承継も含まれるため、10年以上と回答した割合が全業種と比較して大きくなっています。

業種や企業の実態によっても事業承継に必要とされる期間は異なることから、後継者の育成に必要な期間を逆算して自社に必要な期間を見積もらなければなりません。こうした準備も含めて、早めの着手が必要です。

なお後継者の決定後は、他の親族や従業員、取引先にも周知し、少しずつ信頼関係を築き、丁寧な合意形成を図ることが重要です。これにより、相続時の対立や従業員の不安といった親族内承継特有のトラブルの発生を防ぎ、円満かつ円滑なバトンタッチを実現できるでしょう。

ステップ2. チームの役割分担を明確にする

円滑に親族内承継を実現するためには、「後継者+経営幹部」という新しい経営チームの在り方を確立する必要があります。役割分担を明確にしなければ、「経営幹部が新社長の言うことを聞かない」という事態に陥るからです。

たとえば、新社長は全体を統括し、実務面は経営幹部に一任するといった役割分担を明確にしておく等です。新社長が経営しやすくするために、新たな右腕となる人材を登用し、教育を進めておく必要もあります。

誰がどの業務を担うのか、社長の業務とは何かを具体的に定義し、分担するプロセスを通じて、承継すべき業務が明確になり、次世代の経営体制の強固な土台が築かれます。

ステップ3. 経営状況や課題を可視化する

事業承継における経営状況の見える化は、「株式などの財産」と「事業そのもの」の2つの軸で進めます。その一端として、経営幹部や社員が理解できる形で損益計算書(PL)を開示することから始めましょう。

たとえば、相続税対策として意図的に利益を圧縮して株価を下げる方法があります。このとき、事業とは関係のない資産を購入したり、節税を目的とした持株会社を設立したりすると、意図を知らない幹部からは「無駄遣いが増えた」と誤解されかねません。

そのため、後継者の育成と並行して、納得感の高い損益計算書(PL)を少しずつ作り始め、財務状況の透明化を進めることが重要です。

事業については、過去の事業の流れや経験、窮地に陥った際の判断軸や実行した内容など、できる限り事細(ことこま)かに承継をしていきましょう。

承継した社長が1番困るのは、「いざと言う時」に判断を迫られることです。創業から会社を大きくした創業者であれば感覚的に判断できるものも、承継を受けた経営者(ご子息)にとっては非常に重く、答えが一切わからない重たい判断になります。

事業承継の移行タイミングにおいて、可能な限り重要な意思決定に関わらせ、失敗させ、振り返りを一緒におこなうことで、後継者(ご子息)は徐々に経営者らしい判断をできるようになります。

ステップ4. 事業承継まで経営改善に取り組む

後継者が「この会社を継ぎたい」と心から思える魅力的な状態にするために、現社長は承継までの準備期間を活かした経営改善活動に取り組む必要があります。

このとき、後継者にも経営改善活動に携わらせましょう。後継者の若い感性や発想を活かし、現社長と協力して競争力強化に取り組むことで、経営革新を実現できるケースは少なくありません。

また、一定の裁量を与えたうえで主体的に取り組ませる方法は、後継者育成の一環としても効果的です。

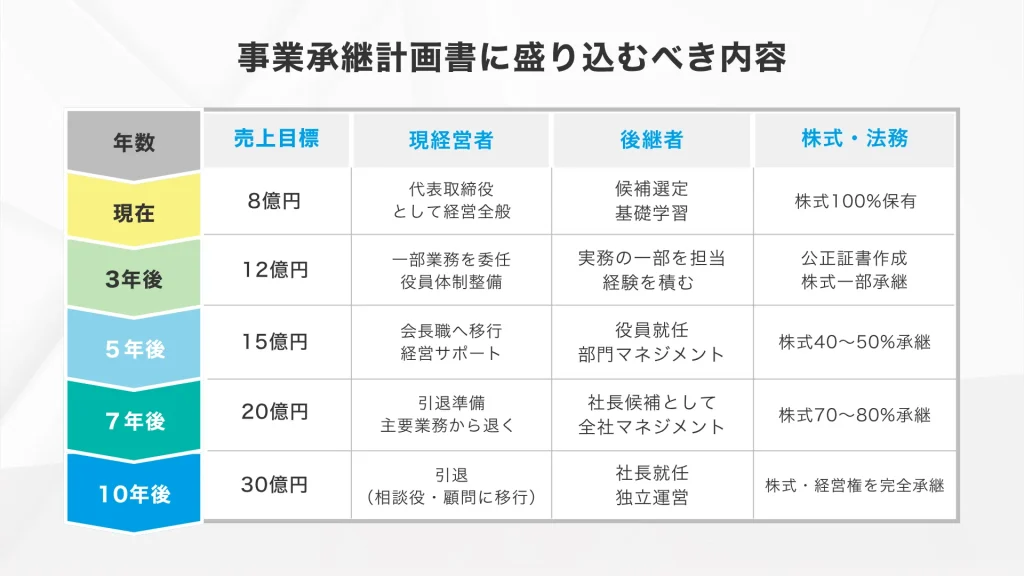

ステップ5. 事業承継計画を立てる

事業承継は数年単位に及ぶ長期的プロジェクトであり、関係者間の認識を揃えるためにも事業承継計画書の策定が欠かせません。事業承継計画書には、以下の図解のように、誰に・何を・いつ・どのように引き継ぐかを明文化し、株式や資産の承継方法、納税資金の準備、承継後のビジョンなどを盛り込みます。

▼事業承継計画に盛り込むべき内容

事業承継税制の特例措置申請や金融機関からの融資を受ける場面で計画書の提出が求められることもあり、実務面でも重要です。

「事業承継計画」は後継者はもちろん、面倒であっても「古参の幹部メンバー」や「後継者の右腕」などの側近候補者も交えて作成するべきです。

事業承継計画を作成するときは「有事の際にどう対応してきたか」といった先代の経験や判断基準を明文化することも重要です。明文化しておくことで、経営状況が悪化したタイミングで役立ちます。

事業承継後、経営状況が好調なタイミングは何も問題は起きません。しかし、経営が悪化するタイミングでは、既存の仕組みを回すことしか分からない後継者は適切な判断・対処ができずに会社を傾かせる原因になり得ます。

また筆者の経験上、承継後に事業規模が拡大し、固定費や支出も増えていくと、突発的な売上減少に陥った際に、一気に資金繰りがひっ迫するケースを良く目にします。固定費が上がった状態での売上低下は、会社の資金状況を一気に悪くし、「倒産まっしぐら」の原因になります。

承継後の不測の事態に備えるためにも、現在の経営陣と新たなメンバーで密に議論を交わしながら事業承継計画を作成しましょう。

なお、「事業承継計画書の作り方やポイント」を詳しく知りたい方は、以下の記事が参考になるので必ずチェックしておきましょう。

あわせて読みたい

「事業承継計画」の書き方や流れ、ポイントを承継のプロ解説

多くの中小企業経営者にとって、事業承継は避けて通れない重要な課題です。事業承継の準備や進め方に、悩む方も多いのが現状です。この記事では、事業承継計画の基礎知識から具体的な策定方法、法律や税金の知識まで幅広く解説します。 事業系計画書の書き方…

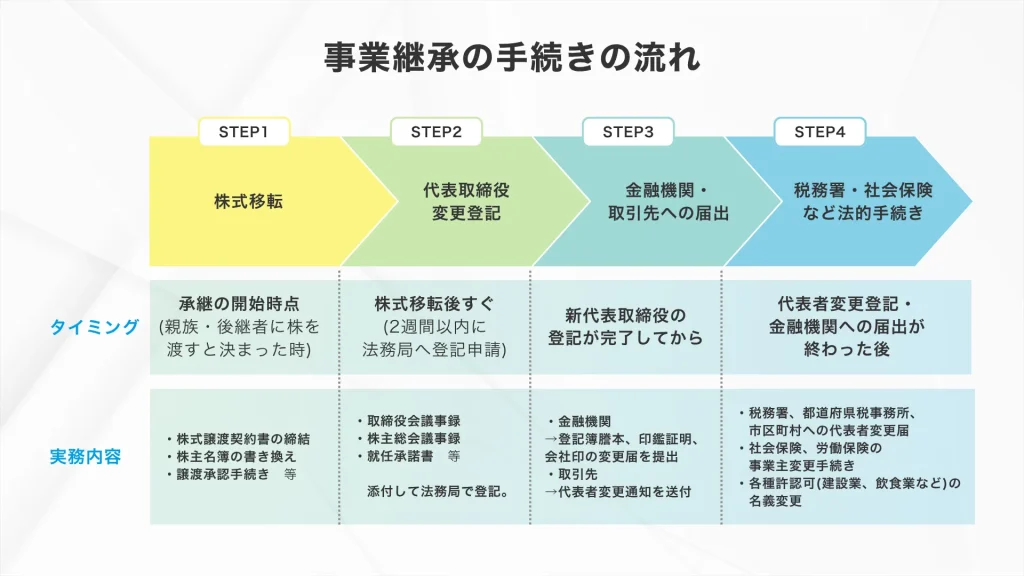

ステップ6. 事業承継の手続きを行う

事業承継のタイミングになったら、株式の移転や代表取締役の変更、各種許認可の名義変更、経営者保証の見直しなど、法務・税務上の重要な手続きを進めます。

事業承継の大まかな手続きの流れは以下の図解のとおりです。

▼事業承継の手続きの流れ【4ステップ】

たとえば、株式の移転方法には、生前贈与・相続・売買などがあり、それぞれ贈与税や相続税が発生します。また、株主名簿の書き換え・契約書の作成なども必要です。

経営権の移譲では、株主総会や取締役会での決議にもとづき、代表取締役の変更登記を行います。加えて、建設業許可や古物商許可などの名義変更、経営者保証の解除や引き継ぎに関する金融機関との交渉も必要です。

実行のタイミングや順序を誤ると、後継者の経営権が不安定になる、過大な税負担が生じるといったリスクもあるため、専門家の助言を受けながら慎重かつ確実に対応しましょう。

親族内承継を円滑に進めるためには、現場型の事業承継に強い専門コンサルタントに依頼するのが得策です。親族内承継の準備段階からサポートを受けたい場合は、ぜひ(株)Pro-D-useにご相談ください。

「初回相談は無料」なので、事業承継でお困りの方は、以下のボタンからお気軽にご相談ください。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

親族内承継を成功させるための7つの準備事項

親族内承継を成功させるためには、次の7つの準備が必要です。

- 早い段階から後継者の選定・教育を始める

- 新社長のチームを形成しておく

- 後継者以外の親族へ相続を配慮する

- 活用できる補助金・税制をリサーチする

- 自社に合った承継方法を選ぶ

- 公正証書遺言を作成する

- 事業承継に強い専門家の支援を受ける

それぞれの準備を整えて、親族内承継を始めましょう。

準備事項1. 早い段階から後継者の選定・教育を始める

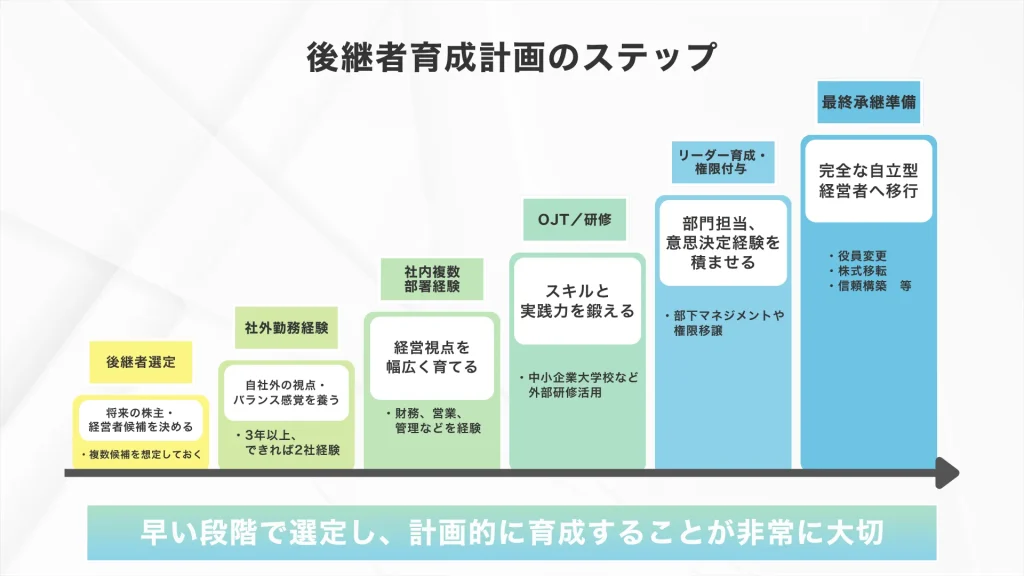

後継者は早い段階で選定し、計画的に育成することが非常に大切です。現経営者が元気なうちから3年以上、場合によっては10年程度をかけて教育を行います。後継者に求められる判断力やリーダーシップ、現場経験などは、一朝一夕では身につかないため、社内外で実務経験を積む必要があると、筆者は強く感じております。

後継者の選定・教育など後継者の育成計画の流れは、以下の図解のとおりです。

▼「後継者育成計画」のステップ例

親族内承継の場合、後継者が高校・大学を卒業してすぐに自社へ入社させるのではなく、最低でも1社(3年以上)、できれば2社、別の会社に就職・経験させるのが理想です。自社内だけの経験しか持っていないことで、自社以外での常識・非常識が養われないため「自社を冷静に見る目」が持てません。その結果、承継後に変革を起こせず、間違った判断をしやすくなります。

また、後継者は社内の従業員や取引先から忖度される傾向があるため、一般的な社会人経験や成長速度が大きく鈍る原因にもなります。

自社に入社後は、2部署以上の経験をさせることが良いでしょう。たとえば、営業だけ経験して経営者になると、一側面からしか物事を見られず、必ずと言っていいほど「現場感がない」経営者になります。その結果、未経験の部署のベテランや中堅社員から「何も知らない人」と判断され、マネジメントで苦労することになります。

こうした事態を回避するためにも、実務経験を積ませるほか、OJTや中小企業大学校などの外部研修を活用した教育を行い、じっくりとスキルと人間力を磨くことが大切です。

準備事項2. 新社長のチームを形成しておく

新社長となる後継者は、承継直後に重い判断を迫られたり、古参社員との関係構築に苦慮したりと、多くの困難に直面します。これを1人で背負わせるのではなく、就任前から支えてくれる「チーム」を形成しておくことが重要です。

筆者の経験上、旧来の経営陣がそのまま新社長の幹部になると、「何もわからない息子社長」という偏見に晒されやすく、マネジメントが効かない(言うことを聞かない)ことが良くあります。そのため、手足となって動いてくれる新社長と同年代の人材でチームを構成する必要があるのです。

新社長チームには、外部から新たな人材を採用するパターンの方が上手くいくと、筆者は現場のご支援で強く感じています。既存のやり方に染まっておらず、新社長の方針に順応しやすいためです。

反対に、社内の生え抜き人材を登用する場合、過去のやり方に引きずられやすく、派閥争いが生じたとき、新社長が孤立する割合がとても高くなります。

外部人材を登用するなら、一定の費用をかけてでも、優秀な人材をリクルーティングしましょう。また、新チームを構成する際には、新規メンバーにも社内の2部署以上を経験させ、意図的に多角的な視点を養わせることが大切です。

準備事項3. 後継者以外の親族へ相続を配慮する

親族内承継では、経営権の引き継ぎと同時に相続への配慮も欠かせません。相続トラブルの多くは、金銭的なことが原因です。

これを回避するためには、とくに後継者以外の兄弟姉妹など法定相続人の遺留分に配慮した財産分与を計画することが有効です。たとえば、後継者に自社株式や事業用資産を集中して承継させる場合、他の相続人の遺留分に配慮しつつ、財産全体のバランスを検討します。

相続税の納税資金や代償分割資金に活用できる死亡保険金についても考慮が必要です。ただし、死亡保険金の受取人や契約形態によっては、相続税の課税対象となる場合があり、遺留分侵害額請求の対象にもなり得ます。

そのため、税務や法務の専門家と事前に設計を行い、適切な資産配分を検討することが重要です。自社の資産と経営者個人の資産をリストアップし、専門家とともに公平な分割案を検討しましょう。

準備事項4. 活用できる補助金・税制をリサーチする

親族内承継にかかわらず、事業承継には株式取得や設備投資などで多額の資金が必要です。負担を軽減するためにも、専門家と連携して補助金や税制優遇措置を活用しましょう。

とくに非上場株式は評価額が高く、贈与税や相続税の負担が課題になりますが、「法人版事業承継税制(特例措置)」を活用すると税負担を抑えられます。

また、設備投資や経営革新などには「事業承継・引継ぎ補助金」を利用することが可能です。今年度実施しているかどうかは、顧問税理士や支援センターを活用して確認しましょう。

準備事項5. 自社に合った承継方法を選ぶ

親族内承継における代表的な承継方法は、以下のとおりです。

▼親族内承継の承継方法

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 生前贈与 | ・経営者が生存中に計画的な承継ができる ・後継者に早期から経営権を委譲できる | ・贈与税の負担が重くなりやすい ・贈与時の株価が高いと税負担が増大する |

| 相続 | ・贈与よりも税額が低くなりやすい(基礎控除の適用) ・承継時期を選びやすい | ・納税資金の準備が必要になる ・遺言や遺産分割協議が不十分だと相続トラブルの原因になりやすい |

| 株式売買 | ・相続問題を回避しやすい ・現社長の引退資金を確保できる | ・後継者に資金力が必要になる ・適正な株価算定が求められる |

それぞれ、メリットとデメリットがあるので、専門家に相談したうえで自社に最適な方法を検討しましょう。

準備事項6. 公正証書遺言を作成する

相続トラブルを防ぎ、後継者への承継を円滑にするには、公正証書遺言が効果的です。とくに事業用資産や株式を後継者に集中させたい場合、遺言がないと遺産分割協議で紛争が生じるおそれがあります。

自筆証書遺言は形式不備や改ざんのリスクがある一方、公正証書遺言は公証人が作成に関与し、原本が公証役場に保管されるため、法的な信頼性が高いというメリットがあります。

公正証書遺言は、公証人が作成・原本を公証役場で保管するため、家庭裁判所での検認手続きが不要です。そのため、相続開始後は検認を待たずに相続登記や株式・不動産の名義変更に着手できます。

準備事項7. 事業承継に強い専門家の支援を受ける

親族内承継では、法務・税務・財務・人事などが複雑に絡みますし、何よりその他の親族や社内スタッフとの調整にパワーがかかります。

親族間では、公平性の問題、感情的なしこり、そして事業に対するそれぞれの意見の相違などが生じやすく、時には事業承継そのものが暗礁に乗り上げかねません。

一方、社内スタッフ、特に長年会社を支えてきたベテラン社員にとっては、新しい経営体制への不安や、変化への抵抗感が生まれることがあります。後継者の経営手腕への懐疑心、あるいは旧体制への忠誠心から、円滑な引き継ぎが困難になるケースも少なくありません。新しい方針を打ち出す際も、既存のやり方や文化を尊重しつつ、なぜ変革が必要なのかを丁寧に説明し、彼らの理解と協力を得ることが不可欠です。

親族・社内スタッフへの調整には、単に情報伝達を行うだけでなく、それぞれの立場や感情を深く理解し、共感を示す姿勢が求められます。それを、後継者が一人でおこなうのは限界があります。

後継者選びやチーム作りの段階から、事業承継に強い外部コンサルタントに現場に入ってもらうことで、後継者の右腕となり調整もおこない、事業承継がスムーズに進むことが大きなメリットです。ただし、資金繰りが苦しいといった経営危機のタイミングでは支援を受けることが難しいため、相談するのであれば、会社に余裕があることが重要なポイントです。

(株)Pro-D-useでは、事業承継コンサルタントが現場にも入り込み、親族内・従業員との調整にも入りつつ、経営のプロとして会社の組織作りにも積極的に介入します。「初回相談は無料」なので、事業承継でお困りの方は、以下のボタンからお気軽にご相談ください。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

以下の記事では、Pro-D-useを含めた「事業承継に強いコンサル会社」を5社紹介しているので、比較・検討にご活用ください。

あわせて読みたい

おすすめの「事業承継に強いコンサル会社」5社をプロが厳選

事業承継コンサルティングとは、経営者が次世代へ事業をスムーズに引き継げるように支援するコンサルティングサービスです。 事業承継は「経営者だけ引き継げばいい」というものではなく、「後継者の育成」や「資金調達」、「税金対策」など多くの課題に対応…

親族内承継のよくある3つの課題と対策

親族内承継では、以下の典型的な3つの課題(失敗パターン)があります。

▼親族内承継のよくある3つの課題

- 課題1. 後継者に拒否される

- 課題2. 突発的に承継する

- 課題3. 親族間トラブルが経営混乱を招く

よりスムーズな承継準備をするために、参考にしてください。

課題1. 後継者に拒否される

親族内承継では、承継が必要なタイミングで後継者の意思を確認すると、「継ぎたくない」と断られるといった事案は、良くあることです。経営者が「言わなくても承継するだろう」と思い込んでしまい、後継者と本音で向き合えていないことが原因のひとつです。

たとえば、会社を継いでもらうつもりで何の前触れも無く「まずは社外で働いてこい」と言っても、後継者に意図が伝わっていなければ意味がありません。将来会社を継いで欲しい旨と社外でどのような経験を積んで欲しいのかも丁寧に伝えることが大切です。

「断られるのが怖い」という気持ちから後継者の意思を確認できないお気持ちはわかりますが、あとで揉めるよりは早めに打診したほうが、たとえ断られたとしても余裕をもって対策を打てます。

もし拒否されたとしても、自分自身や会社を否定されたわけでなく、環境やタイミングの問題として受け止め、冷静に選択肢を再検討しましょう。

後継者とはひとりの大人として真剣に対話し、自社の魅力や経営のやりがいを言葉で丁寧に伝えることが何より大切です。さらに、後継者が継ぎたくなるよう、経営改善にも一緒に取り組む姿勢を見せましょう。

以下の記事では、後継者問題と具体的な対策を詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

あわせて読みたい

中小企業の「後継者問題」の4つの解決策を【承継のプロ解説】

中小企業の後継者問題について、以下のようなお悩みを抱えていませんか? 「事業を引き継ぐ後継者が見つからず、会社を存続できるか不安」「同じように後継者問題で悩んでいる経営者は、どれくらいいるのだろうか」「事業承継を考えているものの、何から始め…

課題2. 突発的に承継する

親族内承継では、後継者が身近にいるがゆえに、準備が整っていないまま事業を引き継いでしまうケースがあります。この場合、事業承継がうまくいかないケースが非常に多いと筆者は感じています。

経営者が急逝してやむを得ない承継の場合、会社としてすぐに新たな経営体制を整えなければなりません。裏では、死亡保険の手続きや取引先の対応などを円滑に進める必要があります。

こうした対応をいきなり承継した後継者に丸投げすれば、トラブルが起こりやすくなるのは想像しやすいでしょう。

そのため、経営者は生前から「私が死んだときは、暫定的に社長は〇〇、役員は▲▲▲、財務は■■■に任せる」といった形で最低限の体制を設計しておくことが必要です。暫定的にでも指名を含めて準備しておけば、突発的な承継でも混乱を最小限に抑えられます。

また、後継者が突然指名されるケースは、前段の「後継者に拒否される」という失敗パターンにもつながることがあります。基本的には突発的に承継することがないよう、暫定的な準備も含めて、長期間をかけて後継者に引き継いでいくのが理想です。

日頃から後継候補者とコミュニケーションを取り、定期的に意思を確認しておくことが、突発的な承継の回避にも役立ちます。

課題3. 親族間トラブルが経営混乱を招く

親族内承継トラブルでは、兄弟間のトラブルが有名になりやすいのですが、現場で事業承継のご支援をしている筆者の経験上、親と子の当事者同士のトラブルが1番多く、1番深刻であると強く感じています。

親子であっても目指したいMVV(ビジョン・ミッション・バリュー)が微妙に異なることがあり、対立につながります。「親として」「子として」の関係が会社経営に持ち込まれることで、意思決定が曖昧になりやすいのも重たい経営課題になり得ます。会社経営で親子トラブルが続くと、社員の混乱や組織の分裂を招きますし、優秀人材の退職にもつながります。

このようなトラブルを防ぐには、親子それぞれが「経営者としての立場」と「家族関係」を切り分け、互いのビジョンや価値観をすり合わせることが大切です。必要に応じて第三者の専門家を交えて話し合うことで、経営判断を冷静に行える体制を築けます。

円滑な承継のためにも、経営と家族を分けて考える視点を持ちましょう。

その他、事業承継でよくある課題や失敗事例については、以下の記事をご参照ください。

あわせて読みたい

事業承継の「よくある5つの失敗事例」と対策をコンサルが解説

事業承継を考える多くの経営者は、「事業承継の失敗は避けたい」とお考えのことと思います。また事業承継に際して、「業績課題」や「コミュニケーション課題」でも悩んでいるのではないのでしょうか。 「事業承継は失敗できない。過去の失敗事例を参考にした…

親族内承継の「4つのメリット」

親族内承継では、課題や難しさばかりが注目されがちですが、以下の4つのメリットもあります。

▼親族内承継「4つのメリット」

- メリット1. 従業員や取引先からの理解を得やすい

- メリット2. 早めに後継者教育を始められる

- メリット3. 企業理念や文化を継承しやすい

- メリット4. 相続・贈与の節税対策につなげやすい

親族だからこそ得られる利点を深く理解し、最大限に活かしましょう。

メリット1. 従業員や取引先からの理解を得やすい

親族内承継は、現社長の子どもが後継者となることが多く、従業員や取引先にとっても納得しやすい承継形態です。事前に後継者を紹介しておけば、「社長の息子さんなら安心だ」といった受け止め方がされやすく、社内外の信頼関係もスムーズに引き継ぎすることができます。

とくに、幼い頃から会社に出入りしていた後継者であれば、従業員や取引先にとっても馴染み深く、代替わりへの心理的ハードルが低くなります。

ただし、こうした信頼の土台を築くためには、後継者本人が謙虚な姿勢で関係者と向き合うなど、好印象を与える人柄や人間力も重要です。

メリット2. 早めに後継者教育を始められる

親族内承継では、早めに後継者を決められるため、長期間かけて育成できます。

たとえば、大学卒業後に他社での勤務を経てから自社へ入社させたあと、複数の部署をローテーションしながら現場理解を深めさせるといったことも可能です。最終的には経営企画や役員として経営判断の現場に立ち会わせることで、経営者として必要な資質を身につけていく道筋を作れます。

このように、長期的な計画にもとづいて段階的な教育を行えるため、後継者の経営能力を高めやすいでしょう。

メリット3. 企業理念や文化を継承しやすい

後継者は多くの場合、幼い頃から経営者の姿を見て育っており、企業の方針や想いを自然と理解しています。そのため、親族内承継では、創業者の理念や価値観、企業文化を継承しやすい傾向があります。

見えない概念を円滑に継承するには、理念が生まれた背景や創業者の想いを日常的に共有し、後継者自身の言葉で語れるようにすることが重要です。そのため、現社長は言葉を尽くして、会社のことを伝えなければなりません。

一方、現在のトレンドであるM&Aで外部に事業承継すると、新しい経営者は社内文化や組織に精通しておらず、理念や会社、従業員の方針が理解できずに摩擦が起きます。その結果、大量の退職、および急激な業績低下を招くことが多いので、M&Aを検討している方は注意が必要です。

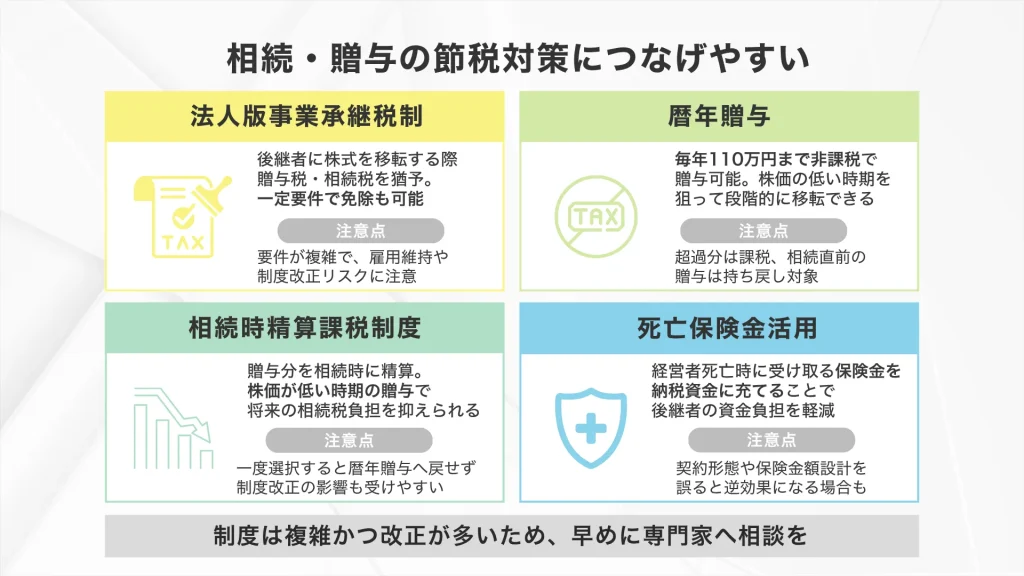

メリット4. 相続・贈与の節税対策につなげやすい

親族内承継では、株式や事業用資産を相続や贈与によって後継者に移すため、税制上の支援策を活用しやすいというメリットがあります。

とくに法人版事業承継税制(特例措置)を使えば、後継者が取得した自社株式にかかる贈与税や相続税の納税が猶予されます。一定の要件を満たせば免除を受けることも可能です。

そのほか、暦年贈与や相続時精算課税制度を活用し、株価が低い時期を狙って段階的に株式を移転させる方法もあります。経営者の死亡保険金を納税資金に充てる手法も広く活用されています。

ただし、これらの制度は適用要件が複雑で、税制改正も頻繁にあるため、早めに専門家に相談し、自社に合った対策を検討することが重要です。

親族内承継の「3つのデメリット」

親族内承継には、3つの大きなデメリットもあります。

- デメリット1. 後継者に適性がない場合がある

- デメリット2. 親族間のトラブルにつながる

- デメリット3. 個人保証や債務も引き継がれる

デメリットを事前に把握し、目を逸らさずに適切な対策を講じることが、事業承継を成功に導きます。

デメリット1. 後継者に適性がない場合がある

後継者が決まっていても、経営者としての適性があるとは限りません。後継者本人にリーダーシップや判断力が欠けていたり、事業への意欲が乏しかったりすると、承継後に経営が一気に傾く、といった事例は良くあることです。

こうした事態を避けるためにも、早めに育成を開始し、必要なスキルを育てることが重要です。ただし、育成を重ねても思ったように伸びなかったり、もともとの資質が足りなかったりも考えられます。

その際は、たとえ親族でも「後継者の資質」を冷静に見極めることが必要です。場合によっては、従業員承継といった代替手段も検討し、会社の将来を優先した判断が求められます。

以下の記事では、後継者が会社を潰す理由を詳しく解説しているので、後継者の適性を見極めるときにご活用ください。

あわせて読みたい

2代目社長が「事業承継で会社を潰す3つの原因」と対策を解説

事業承継をしたばかりの2代目社長や、その会社の幹部の方々であれば、「2代目社長が事業承継につまづく原因」「2代目社長の事業承継の成功事例」について、気になる方は多いでしょう。 「創業者から2代目に社長が交代する。2代目経営者の会社って、経営…

あわせて読みたい

3代目社長が「会社を潰す7つの理由」を承継コンサルが解説

3代目社長への事業承継が身近な方であれば、こんなことにお悩みではありませんか? 「3代目社長は会社を潰す、と言われるが本当なのか…?」「事業承継前にできることがあれば、対策をしておきたい!」「3代目で会社を潰さずに、今後も発展させていく対策…

デメリット2. 親族間のトラブルにつながる

親族内承継では、会社の財産や経営権の承継をめぐって親族間で争いが起こるケースがあります。後継者とその兄弟姉妹との間で感情的な対立が生じると、深刻な経営混乱に発展しかねません。

たとえば弊社の過去のクライアントでは、兄弟で取締役を務めていたのですが、現経営者から「どちらが後継者になるかを、兄弟で決めろ」と判断を委ねた(丸投げした)結果、対立が激化し、兄弟間の仲は悪くなり、両者ともに退職して経営者が不在になった事例があります。

親である社長が、どちら(兄弟)にも嫌われたくないため、後継者を指名することから逃げるとよく起こるケースです。

また、会社の財産の多くが自社株に偏っていると、遺留分の問題が表面化しやすく、後継者以外の相続人が株式の買取や高額な金銭を請求する事例もあります。

こうしたリスクを抑えるためには、経営者自身が責任を持って後継者を明確に指名し、法的にも有効な遺言を準備しておくことが重要です。

デメリット3. 個人保証や債務も引き継がれる

親族内承継では、経営者が会社の借入に対して行っている「個人保証」や会社の債務を、後継者がそのまま引き継ぐことが一般的です。

日本では、金融機関の融資時に経営者が連帯保証を求められることが多く、承継後は後継者にも同様の保証を求められるケースが少なくありません。このような保証の負担は精神的にも大きく、承継へのハードルとなることがあります。

さらに、簿外債務や偶発債務の存在により、予期せぬリスクを抱えるおそれもあります。まずは、現在の債務状況を正確に把握したうえで、「経営者保証に関するガイドライン」の活用を検討しましょう。

近年は、事業承継時に経営者保証を外したりする動きが国策で進められています。後継者が安心して承継できる環境を整えるためにも、以下のページから最新情報を確認してください。

親族内承継のデメリットを回避しつつ、スムーズに事業承継をしたい方は、事業承継に強い事業承継コンサル会社の「(株)Pro-D-use」にご相談ください。「初回相談は無料」なので、事業承継でお困りの方は、以下のボタンからお気軽にご相談ください。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

親族内承継とは、経営者が自身の親族に会社を引き継ぐ事業承継のこと

ここでは「親族内承継」の定義と、「親族外承継」との違いについて解説します。

親族内承継の定義

親族内承継とは、経営者が「自身の子」や「兄弟姉妹」などの親族に会社を引き継ぐ方法です。単なる社長交代ではなく、経営権や自社株などの資産、理念やノウハウといった知的資産も含めた、包括的な承継が求められます。

親族内承継と親族外承継の違い

親族内承継と従業員や第三者に会社を譲る親族外承継には、以下のような違いがあります。

| 承継方法 | 親族内承継 | 親族外承継 |

|---|---|---|

| メリット | ・後継者の育成機関を長く確保できる ・税制優遇を活用しやすい | 感情面の対立が起こりにくい |

| デメリット | 感情面の対立が起こりやすい | ・後継者探しに時間がかかる ・後継者を確保するのに資金が必要になる |

| 感情的な問題 | 発生しやすい | 発生しにくい |

| 後継者の育成期間 | 長く確保できる | 後継者探しに時間がかかり、育成に時間を割けないことがある |

両者の違いを踏まえて、自社に合った方法を選択することが大切です。

なお、「親族外承継(従業員承継)を成功させるポイントや進め方」については以下の記事が参考になるので、併せてご覧ください。

あわせて読みたい

「従業員承継」9つのステップと成功事例を、承継コンサルが解説

従業員承継とは、従業員の中から後継者を選び事業を引き継ぐ方法で、親族外承継の一つです。 社内事情に詳しい従業員が引き継ぐため、円滑な事業承継になりやすいことが特徴です。親族内承継と比べても後継者の選択肢が広がり、業務や文化を自然に引き継ぎや…

親族内承継をサポートする「事業承継コンサルティング」

親族内承継では後継者が身近にいることが多いため、意思確認さえすればすぐに事業承継できるような気になってしまいがちですが、実際は生々しい、泥臭いことを積み重ねてようやく、スムーズに事業承継はできるものです。

経営業務と並行して経営者自身が準備を進めるとなると非常に骨が折れるため、専門家のサポートの活用をおすすめします。

(株)Pro-D-useは、煩雑な親族内承継を現場に入ってご支援する「事業承継コンサルティング」を提供しています。後継者の選定や育成実務はもちろん、相続や贈与に関する税務対策、組織の再構築から企業理念の継承支援など、経験豊富なコンサルタントが一貫して支援することが可能です。

口だけのアドバイスや既存のやり方を大幅に変えるといったコンサルティングではなく、実際に現地に足を運んで現場を見ながらお客さまと対話を繰り返し、それぞれの事情や背景を考慮して伴走支援をいたします。

「初回相談は無料」なので、事業承継でお困りの方は、以下のボタンからお気軽にご相談ください。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

早めの親族内の後継者選定・教育で事業承継の準備を始めよう

親族内承継を成功させるために必要な準備は、次の7つです。

◆親族内承継を成功させるための7つの準備事項

- 早い段階から後継者の選定・教育を始める

- 新社長のチームを形成しておく

- 後継者以外の親族へ相続を配慮する

- 活用できる補助金・税制をリサーチする

- 自社に合った承継方法を選ぶ

- 公正証書遺言を作成する

- 専門家のサポートを活用する

なお、後継者の選定段階で候補者から拒否されることも少なくありません。その場合は、候補者に対するアプローチを検討したり、親族外も含めて新たな後継者を探したりという道があるので、早い段階で事業承継に強いプロに相談することをおすすめします。

(株)Pro-D-useでは、豊富な実績をもつ親族内承継のプロが後継者の選定・育成から伴走支援いたしますので、お気軽にご相談ください。「初回相談は無料」なので、事業承継でお困りの方は、以下のボタンからお気軽にご相談ください。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

コラム著者プロフィール

岡島 光太郎

取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)

事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。

実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。

経営における課題は、決して単一の要素では生じません。

営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。

私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。

■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ

私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。

これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。

▼専門・得意領域

|収益エンジンの構築|

新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。

|DX/業務基盤の刷新|

業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。

|財務・資金調達戦略|

事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。

■仕事の流儀

「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。

戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。

■資格・認定

中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391

経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)