\ 事業がグンっと前に進む /

\ サービス内容が知りたい方 /

経営者の多くが「経営をやめたい。」と考える7つの理由とは

-

- 経営ノウハウ

- 2025年7月24日

以下のような悩みを抱えており、「もう経営者をやめたい…」と考えている方はいらっしゃるのではないでしょうか?

- 「業績が悪化の一途で、もう打つ手がない…」

- 「心身ともに疲れ果ててしまい、経営を続ける気力がない…」

- 「後継者が見つからず、自分の代で会社をたたむしかない…」

会社や従業員、その家族の生活まで背負い、日々重責と孤独のなかで戦う経営者であれば、一度は考えたことがあるでしょう。辞表を出してやめられる立場ではないからこそ、その悩みは深刻です。

結論、経営者をやめたいと考える理由は以下の7つです。

▼経営者をやめたいと思う7つの理由

- 理由1. 体力や気力が衰えた

- 理由2. 重たい責任に耐えられない

- 理由3. 業績が悪化している

- 理由4. 将来の見通しがもてない

- 理由5. 経営環境の変化に対応できなくなった

- 理由6. 後継者がいない

- 理由7. サラリーマンの方が向いてると感じる

しかし、長年心血を注いで育ててきた会社であればこそ、感情的に「やめる」と決断してしまう前に、一度立ち止まって、ご自身の気持ちと会社の状況を整理してみませんか?

筆者は「株式会社Pro-D-use」という、会社の現場に入って経営者に寄り添う経営コンサルティング会社を経営しており、「経営者をやめたい」と悩む中小・中堅企業の経営者の方たちと、一緒に問題に向き合ってきました。

本記事では、経営者が「やめたい」と考える理由から、「廃業」以外の選択肢も含めた具体的な対処法、後悔しない決断を下すために考えるべきポイントまで、詳しく解説します。

「もう経営者をやめたい」「やめたいけどやめられない」と悩まれている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

目次

経営者がやめたいと思う「7つの理由」

経営者が経営をやめたいと思う代表的な理由は、以下のとおりです。

▼経営者をやめたいと思う7つの理由

- 理由1. 体力や気力が衰えた

- 理由2. 重たい責任に耐えられない

- 理由3. 業績が悪化している

- 理由4. 将来の見通しがもてない

- 理由5. 経営環境の変化に対応できなくなった

- 理由6. 後継者がいない

- 理由7. サラリーマンの方が向いてると感じる

ご自身の気持ちや状況を整理する意味でも、様々な理由に目を向けてみましょう。

理由1. 体力や気力が衰えた

長年の経営で心身が疲弊し、年齢とともに体力や気力が衰えることは、「もうやめたい」と考える理由のひとつです。

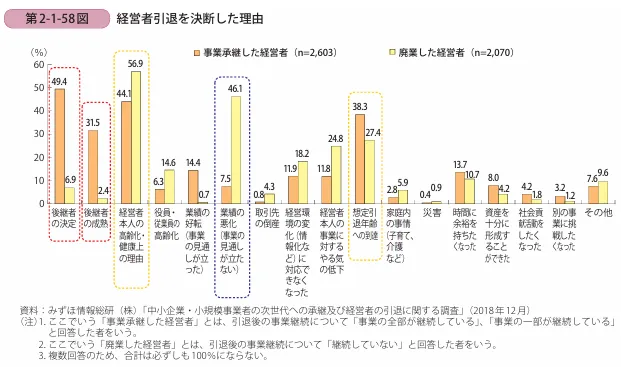

中小企業庁が発表した「2019年版 中小企業白書」では、経営者が引退を決断した理由として以下のデータが示されています。

▼経営者引退を決断した理由

「経営者本人の高齢化・健康上の理由」と回答した割合は、事業承継した経営者で44.1%、廃業した経営者で56.9%と大きな割合を占めています。

また「経営者本人の事業に対するやる気の低下」については、事業承継した経営者が11.8%、廃業した経営者が24.8%と、小さくない割合です。

このように「健康上の問題」や「体力・気力の衰え」を理由とした引退は少なくありません。かつてのように無理ができなくなり、心身が消耗した状態では正常な経営判断も難しくなります。経営者自身が限界を認めるのは、会社と自分自身を守るための逃げではない、重要な経営判断といえるでしょう。

理由2. 重たい責任に耐えられない

従業員の生活や取引先との関係、借入金など、経営者が一人で背負う責任の重圧は、精神を限界まで追い詰めることもあります。会社の最終責任を負う立場は強い孤独を伴い、この逃れられないプレッシャーが不安を増幅させ、心を蝕むのです。

業績悪化時には「自分のせいで家族や従業員、取引先を路頭に迷わせるかも」という罪悪感に苛まれることもあるでしょう。

「経営者をやめる=廃業」だけではないため、M&Aや事業承継といった他の方法も考慮することで、従業員の雇用や取引先との関係を守りながら、あなたが背負ってきた重荷を下ろせるかもしれません。

理由3. 業績が悪化している

長期的な業績悪化は、将来への希望を奪い、「もうやめたい」という気持ちに直結します。

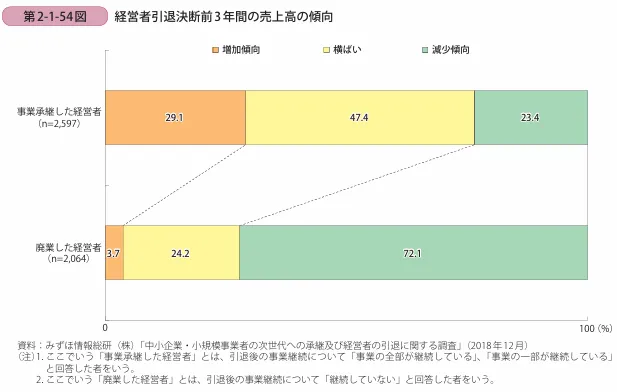

中小企業庁が発表した「2019年版 中小企業白書」では、経営者が引退を決断する前の3年間における売上高の傾向が示されています。

▼経営者引退決断前3年間の売上高傾向

引退を決断したあと廃業した経営者で、3年間の売上高が減少傾向と回答した割合は72.1%と圧倒的に高い割合を占めています。

このように、業績の悪化や継続的な売上高の減少がやめるきっかけとなるケースも多いのです。

この状況は「自分の経営が間違っているのでは」という自己否定につながり、とくに先代から事業を引き継いだ経営者を苦しめます。しかし、業績不振は市場環境の変化といった外部要因も大きいため、ひとりで抱え込む必要はありません。

傷が深くなる前に専門家に相談し、事業再生も含めて検討することが重要です。

理由4. 将来の見通しがもてない

事業の成長性に明るい見通しが立たない場合、経営を続けるモチベーションは失われます。

コロナ禍のように未曾有の事態に陥ったり、業界の構造的な問題に直面したりしたとき、自社努力だけでは乗り越えがたい壁に対して無力感を覚えることも少なくありません。

しかし、自社単独で未来が描けなくても、他社の視点では新たな価値を見出せる可能性があります。

たとえば、ニッチな業界で培ったノウハウや長年の取引先リストが、異業種から参入する企業にとっては市場を攻略するための強力な武器に見えることもあるでしょう。このように、外部との連携によって新たな活路を開ける可能性があります。

理由5. 経営環境の変化に対応できなくなった

企業では、急速にデジタル化やDXが求められるようになり、経営環境が大きく変化しています。そのなかで、自身の知識やスキルが追いつかないと感じたとき、経営者は限界を感じます。

長年の成功体験が、かえって変化への対応を遅らせ、強いストレスを生むこともあるでしょう。

しかし、すべての変化にひとりで対応する必要はなく、外部の力を借りたり、他者へ事業を引き継いだりすることも、会社の未来をつなぐ選択肢のひとつです。

理由6. 後継者がいない

引退したくても後継者が見つからないという問題は、経営者にとって深刻な問題です。

「2024版 中小企業白書」では、経営者の年代別に後継者の不在率を示しています。

▼【経営者年代別】後継者不在率

.webp)

どの年代でも、2018年以降は後継者不在率が減少傾向にありますが、2023時点における全体の不在率は54.5%であり、半分以上の中小企業で後継者不在が問題になっているといえます。

後継者がどうしても見つからない場合、業績が好調でもやむを得ず廃業しなければならない企業もあります。経営者の子どもが別の道に進み、従業員に引き継ぐ意思や資金がない場合、自分が経営者をやめれば会社が消えるという責任感からジレンマに陥ることもあるでしょう。

しかし、後継者を探す方法は親族や社内に限りません。社外の企業や個人に事業を引き継ぐ第三者承継という選択肢も存在します。

理由7. サラリーマンの方が向いてると感じる

経営者として日々判断を下し、責任を負い続ける中で「もう一度、誰かのもとで働けたら楽なのに・・」と思う瞬間は少なくありません。サラリーマン時代にはあった安定、決まった給与、休日の安心感を再び感じたいと考える経営者の方も多いのです。

経営者になって初めて、それらのありがたみを痛感することもあるでしょう。しかし、あなたがここまで築いてきた経験や知識は、どんな組織でも得られない「経営者だけの財産」です。時には逃げたいという気持ちが生まれるのも自然なことなのです。

このような悩みは視点を変えれば「自分の働き方をもう一度見つめ直すチャンス」にもなります。焦らず、経営を続けるかどうかを考える時間が今は必要なのではないでしょうか?。まずは立ち止まって、ご自身を見つめなおしてみましょう。

もう会社をたたもうと思っていた「40代経営者」が踏み止まった事例

以下の事例は、筆者の会社「株式会社Pro-D-use」に本当に相談事例です。

大阪で小型金属パーツの加工を一人で請け負っていたAさん(46歳)は、大手メーカーの下請け仕事を中心に、10年近くコツコツと製造業を続けてきました。しかし近年、発注単価の下落と材料費の高騰が重なり、仕事をしても手元に残るお金がほとんどなくなっていました。

誰にも相談できず、夜遅くまで機械の前で黙々と作業をしながら、「もう限界かもしれない」「このまま続けても意味がない」と感じていたといいます。そんな時、知人の経営者から「コンサルに相談してみたら?」とアドバイスをもらい、弊社株式会社Pro-D-useに相談にきました。

弊社がまず行ったのは、Aさんの「仕事の中身の見える化」でした。どの案件が利益を生み、どの案件が負担になっているのかを数字で整理。その結果、利益率の低い下請け案件を減らし、 強みである短納期対応に特化した直販型の受注スタイルへ転換しました。

6か月後には、少数ながらも新規のリピート顧客がつき、作業量を減らしながらも月の純利益が1.5倍になりました。 何よりもAさん自身が「仕事が楽しい」と感じられるようになったのです。

このように、ちょっとしたキッカケで経営の流れが変わることもあるのです。経営者の多くはあなたと同じように辛い気持ちや、経営の課題に直面しておりますが、それでも一歩を踏み出した人から、確実に道は開けていきます。ときには「誰かに頼ること」も立派な経営判断です。一人で抱え込まず、専門家の視点を取り入れることで、思いもよらない改善策や新しい方向性が見えてくることがあるのです。

経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」に経営相談をしてみませんか?詳しくは以下のサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useのコンサルの詳細を見る >>

\【伴走型の経営コンサル】探してるなら/

経営者をやめる「3つの方法」

経営者をやめたいと思う理由は、人によって様々です。しかし、どのような理由でも「やめる=廃業」ではないことを踏まえたうえで、会社の行く末を検討する必要があります。

経営者をやめる方法は、主に以下の3つです。

▼経営者をやめる3つの方法

- 方法1. 会社の廃業手続きを行う

- 方法2. 親族や従業員へ事業承継する

- 方法3. 第三者へ会社を売却する

まずは、選択肢を確認するために、それぞれの方法についておさらいしましょう。

方法1. 会社の廃業手続きを行う

廃業とは、経営者の意思で事業を停止し、法的な清算手続きを経て会社を消滅させる方法です。経営責任から完全に解放される一方、従業員は解雇となり、会社の技術やノウハウも失われます。

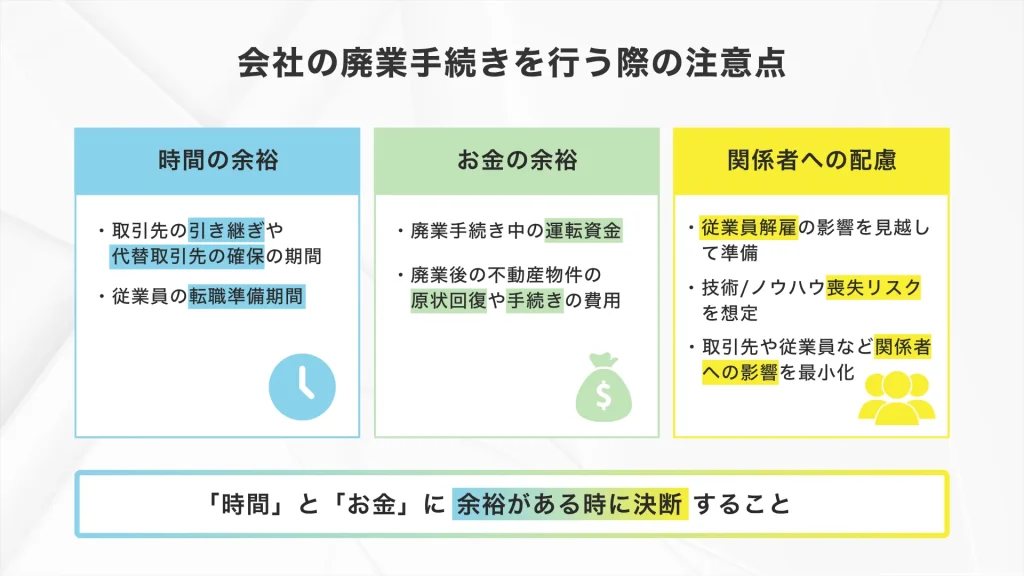

廃業は、「時間」と「お金」に余裕がある時に決断することが重要です。

廃業は、どんなに気を遣っても取引先や従業員に多大な迷惑をかけることになります。そのため以下の図解のように、取引先・従業員にも、引き継ぎや代替取引先の確保、転職などで動けるように、十分な時間を与えるべきだと筆者は考えます。

その期間の運転資金はもちろん、廃業後の不動産物件の原状回復や手続きなどにもお金が必要です。

経営責任から解放されるとともに失うものも大きいですが、関係者への影響を最小限に抑える計画的な廃業は、無理な延命の末の倒産とは異なり、責任の果たし方のひとつといえるでしょう。

方法2. 親族や従業員へ事業承継する

事業承継とは、親族や長年の役員・従業員に経営を引き継ぐ方法です。会社の理念や文化を維持しやすく、内外の関係者から安心感を得やすいメリットがあります。

しかし、近年は後継者候補がいない、または候補者に株式を買い取る資金力がないといった問題が深刻です。

さらに、承継のタイミングも落とし穴となることもあります。業績悪化や会社のピンチといった困難を経験せず、好況時に事業を引き継いだ後継者は、その後に業績が悪くなると、業績悪化の原因を特定できずに一気に会社が傾きます。

の注意点-1024x576.webp)

これを防ぐには、現経営者と後継者が事業計画書をともに作成し、事業の現状や課題、収支構造を共有するプロセスが欠かせません。このプロセスを進めるなかで、現経営者と経営陣、後継者たちが現状を深く理解したうえで今後を考えることが可能になります。

なお、「事業承継計画書の作り方やポイント」を詳しく知りたい方は、以下の記事が参考になるので必ずチェックしておきましょう。

あわせて読みたい

「事業承継計画」の書き方や流れ、ポイントを承継のプロ解説

多くの中小企業経営者にとって、事業承継は避けて通れない重要な課題です。事業承継の準備や進め方に、悩む方も多いのが現状です。この記事では、事業承継計画の基礎知識から具体的な策定方法、法律や税金の知識まで幅広く解説します。 事業系計画書の書き方…

方法3. 第三者へ会社を売却する

第三者への会社売却(M&A)は選択肢のひとつであり、昨今トレンドである事業承継の手法です。しかし、M&Aにはたくさんの落とし穴があることはあまり語られておりません。

筆者はこれまで、M&Aでの事業承継を現場でご支援してきた経験がありますが、M&Aを使った事業承継には以下の図解のような注意点があります。

する際の注意点-1024x576.webp)

まず、M&Aでの事業承継を成功させるには、あなたの会社が買い手にとって魅力的な強みや事業シナジーがあることが必要です。その上で、業績が厳しかったり、そもそも後継者も継ぎたくないと思っているような会社の状況では、買い手が見つからないか、足元を見られて買い叩かれるリスクが非常に高いことは認識しておきましょう。

また、企業文化の融合(カルチャーフィット)の問題も考慮しなければなりません。売却した会社と文化が合わなければ、従業員に多大なストレスと負荷をかけることになります。その結果、大量退職をしていった例を、筆者は何度も見てきました。一方で、うまくフィットすれば、相互に成長を促すことが可能です。

またM&Aの前には、売り手(今回はあなたの会社)の査定はされますが、買い手の査定はされないことがほとんどのため、買い手として相応しくない会社に買い取られてしまうことも少なくないのです。

経営者をやめたいとき、M&Aが選択肢として推されることもありますが、期待どおりの結果に至らないケースも少なくありません。そのため、他の選択肢を検討したうえで、最後の手段として捉えるべきだと、筆者は強く感じています。

会社を廃業するための5つの手続き

廃業を決意したあとにやるべきことは、感情的な「終わり」ではなく、法的・実務的な整理です。ここでは、株式会社や合同会社などの法人を閉じる際の基本的な流れを5つの手続きで紹介します。

手続き1.廃業の意思決定と株主総会の開催

まず、経営者が「会社をやめる」と決断したら、株主総会(または社員総会)で解散を正式に決議します。ここで会社は「営業をやめる」だけでなく、「清算手続きに入る」ことが法的に決まります。

決議の後は、清算人(通常は代表者本人)を選任し、2週間以内に法務局へ登記申請を行います。

手続き2.債権者への公告と取引先・従業員への通知

会社を解散したことは、官報に公告して債権者に知らせる必要があります。債権者は2か月以内に「お金を返してほしい」と申し出ることができるため、その期間は解散後の整理期間となります。

同時に、取引先や従業員へも丁寧な説明を行いましょう。信頼関係を守るためには、余裕を持ったスケジュールと誠実な対応が欠かせません。

手続き3.資産・負債の整理と未払い金の精算

続いて、会社が保有している資産(現金・在庫・設備など)を売却または処分し、そこから得たお金で借入金・未払い費用などを順に清算していきます。従業員への退職金や税金、社会保険料の精算もこの段階で行います。

この過程を「清算業務」と呼び、すべての債務を完了させることが目的です。

手続き4.税務署・役所への廃業届出

清算作業と並行して、以下のような行政手続きも進めます。

- 税務署へ「法人の解散届出書」と「清算結了届出書」を提出

- 都道府県税事務所へも同様に届出

- 年金事務所・ハローワークへ、社会保険・雇用保険の廃止届を提出

これらを怠ると、廃業後も税金や社会保険料の請求が届くケースがありますので注意が必要です。

手続き5.清算結了の登記をして法人を完全に閉じる

すべての債務・税務処理が終わったら、最後に「清算結了登記」を行います。この登記をもって、会社は法的に消滅します。

登記完了後は、清算人の職務も終了となり、経営者は経営責任から完全に解放されます。

やめたいけどやめられない!経営者の心理とよくある「7つの課題」

「経営者をやめたい」と思う一方で、以下のような心理や課題がネックとなり、やめたいけれどやめられない経営者も多いはずです。

▼経営者をやめたい方の心理と7つの課題

- 課題1. 会社は続けたいが事業承継できる状況にない

- 課題2. 廃業したいが資金が無い

- 課題3. 取引先や従業員に責任を果たしたいが見通しがもてない

- 課題4. すでに決まっているイベントを投げ出せない

- 課題5. ブランディングに傷がつくのが気になる

- 課題6. 不動産周りの処理や連帯保証が重たい

先ほど紹介した3つの方法を選ぶうえで、これらの状況を整理することが大切なので、参考にしてください。

課題1. 会社は続けたいが事業承継できる状況にない

「会社や事業を存続させたいが、後継者がいない」という状況に悩まれている経営者も多いはずです。親族に継ぐ意思がなく、従業員にも任せられない場合も少なくありません。

また、会社の業績や財務内容が悪い場合、トラブルに巻き込まれている最中なども事業承継できる状況ではありません。

事業を続けたいという思いと、引き継ぎ手がいない現実との間で、多くの経営者が板挟みになっています。どうしても後継者が見つからない場合は、会社に値段が付かないことを覚悟の上で、最終手段としてM&Aも検討しても良いでしょう。

課題2. 廃業したいが資金が無い

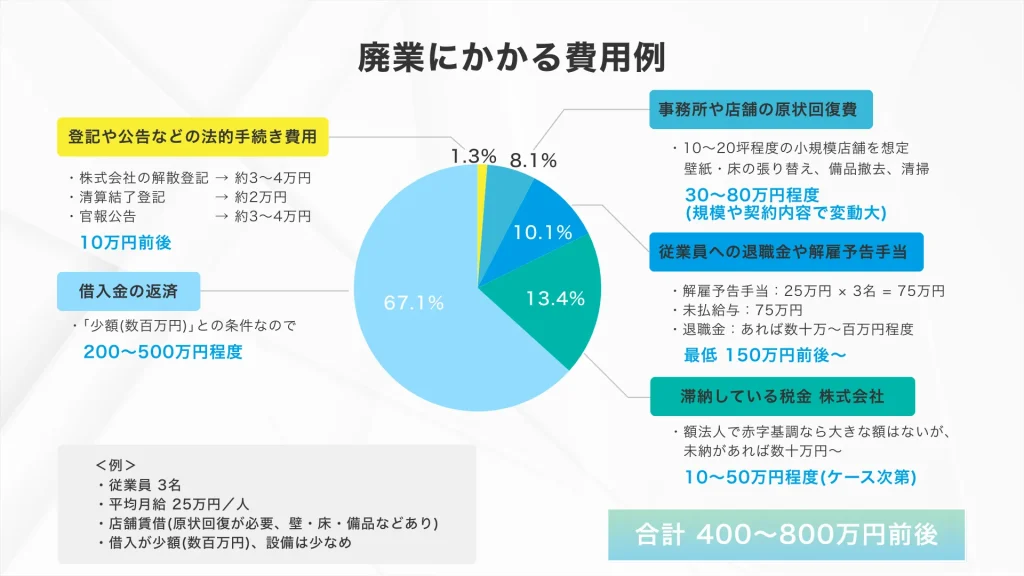

会社を廃業するには想像以上の資金が必要なため、廃業資金がなければやめたくてもやめられない状況に陥ります。まずは廃業するにあたって「何に」「いくらかかるのか」を把握しておくことが重要です。

筆者が現場で経営者と向き合うと、撤退の際に「何に」「いくらかかるのか」を全く把握していない(把握しようとしない)方をたくさん見かけます。問題を直視することは恐ろしいことではありますが、目の前の課題が見えないと、良い解決先は見つかりません。

廃業資金の費用項目例は、以下の図解のとおりです。

▼廃業にかかる費用例

- 登記や公告などの法的手続き費用

- 事務所や店舗の原状回復費

- 従業員への退職金や解雇予告手当

- 滞納している税金

- 借入金の返済

業種や賃貸契約の内容によっては「原状回復費が最も大きな負担」となります。資金が不足している場合は、廃業前に資産売却や補助金の活用を検討してみましょう。

これらのコストを試算し、自社の資産で賄えるかを確認することが、撤退を考えるうえでの第一歩となります。

なお、今回は廃業資金を例に出しましたが、事業承継を行うときも資金が必要です。とくに、事業承継は後継者の育成という工程が必要なため、長期の準備期間が求められます。その間の運転資金や相続にかかる費用なども含めて、あらかじめ見積もりを立てておくことが大切です。

課題3. 取引先や従業員に責任を果たしたいが見通しがもてない

取引先や従業員、株主、金融機関などのステークホルダーへの責任感が、経営者の合理的な判断を鈍らせることがあります。

業績が悪化し見通しが立たないなかでも、「自分が経営者をやめたら皆に迷惑がかかる」という思いから、事業の停止や縮小に踏み切れなくなるのです。

これは経営者の美徳である一方、無理な延命を重ねると、かえって事態を悪化させる原因になります。経営をやめることは、大なり小なり誰かに迷惑をかけるものです。本当の意味で「責任を果たす」ならどのタイミングなのか?冷静に判断する必要があります。

課題4. すでに決まっているイベントを投げ出せない

すでに締結されている契約・仕事や、予定されているイベントを投げ出すことはできないという思いが強い経営者もいるでしょう。顧客や提携先との約束が、やめる決断の足かせになることがあります。

数ヶ月先の納品契約などを反故にすれば、築き上げた信用を失いかねません。信用を失えば、後継者や従業員にも迷惑がかかります。そのため「これが終わったら考えよう」と決断を先延ばしにしがちですが、その案件が終わればまた次の案件が入り、タイミングを永遠に失う可能性があります。

目の前の予定を「やめられない理由」と捉えるのではなく、それを区切りとして、その後の身の振り方を具体的に検討することが大切です。

課題5. ブランディングに傷がつくのが気になる

経営者をやめることで、築き上げたブランドに傷がつくのが怖いという気持ちがあり、なかなかやめられないケースもあります。

とくに創業者にとって、会社が自らのアイデンティティの一部になっていることが多く、廃業や売却を失敗と捉えがちです。顧客や同業者、関連会社などから「あの会社はダメになった」と思われることへの恐れが、客観的な判断の妨げにつながります。

自身の健康問題といったやむを得ない理由があっても、周囲の評判を気にして誰にも相談できないケースは少なくありません。本当にブランドを大切にしたいのであれば、自ら退く覚悟を持って、積極的に事業承継を検討するべきでしょう。

課題6. 不動産周りの処理や連帯保証が重たい

会社の借入金に対する個人保証や、自宅を担保に入れている状況は、経営者が会社と運命をともにせざるを得ない問題です。会社を廃業しても個人の返済義務は残り、最悪の場合は自己破産に追い込まれるリスクがあります。

廃業するつもりで事業を展開している経営者はいないため、不動産周りの処理や連帯保証関連で苦労するケースが少なくありません。

加えて、事務所や店舗のリース解約、原状回復にも多額の費用がかかるため、「やめるための資金がない」というケースは、筆者が現場でもよく目にします。

こうした事態に陥らないためには、資金の余裕があるタイミングで進退を考えるのが理想です。しかし、実際問題として、業績悪化をきっかけに経営者の引退を考えるケースも多いので、理想どおりにはいかないことのほうが多いでしょう。

経営者をやめる決断の前に考えたい「3つのポイント」

経営者をやめるかどうか迷っている方は、まず以下の3つのポイントについて考えましょう。

▼経営者をやめる決断の前に考える3つのポイント

- ポイント1. 廃業したいのか、会社を残したいのかを見極める

- ポイント2. 苦しさの原因が「自分」か「会社」かを整理する

- ポイント3. セカンドキャリアを考える

「経営者をやめるならどの方法がいいのか」「そもそも経営者をやめるべきなのか」など、自分自身と向き合うことで、次に進むべき道筋が見えてくるはずです。

ポイント1. 廃業したいのか、会社を残したいのかを見極める

経営者をやめたいと思ったときにまず考えて欲しいのが、「廃業したいのか」「会社を残したいのか」を決断することです。どちらの方法でも経営者をやめられますが、それぞれメリット・デメリットが異なるうえ、手続きも変わります。

ここでは簡単に、次の2つの側面から次に進むべきステップを紹介します。

- 廃業したい:準備を始める

- 会社を残したい:後継者を探す

それぞれについて、詳しく解説していきます。

廃業したい:準備を始める

事業やそれに伴う一切の責任から解放されたいと望むなら、廃業が選択肢のひとつです。

事業が経営者個人の能力に依存している場合や、業界に未来がないなど、会社の存続そのものが難しい場合は、この決断が下されることが多いでしょう。

もし心が廃業に傾いているのであれば、その気持ちを肯定し、具体的な準備に移ることが次のステップとなります。廃業には複雑な法務・税務の手続きと費用が伴うため、まずは弁護士や税理士に相談し、手続きの全体像を正確に把握することから始めましょう。

会社を残したい:後継者を探す

会社への愛着から事業を残したいと願うなら、事業承継のための後継者探しが必要です。

「やめたい」という気持ちは、経営の重責から解放されたいという心の悲鳴であり、会社をなくしたいわけではないでしょう。

しかし、親族や社内に適任者がいないという現実もあります。その場合、親族・従業員承継、第三者への売却など、様々な形で後継者を探すことが解決策となります。

事業承継の進め方がわからないという方は、事業承継に強い弊社「(株)Pro-D-use」へお気軽にご相談ください。「初回相談は無料」なので、事業承継でお困りの方は、以下のボタンからお気軽にご相談ください。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

ポイント2. 苦しさの原因が「自分」か「会社」かを整理する

経営者をやめたいけれど、次の行動を考えられないという方もいるでしょう。その場合は、苦しさの原因が「自分」にあるのか、「会社」にあるのかを整理してみてください。

- 自分が原因:まとまった休息をとる

- 会社が原因:経営改善の可能性を探る

分析したあとに、それぞれ別の方法で苦しさを解消していきましょう。

自分が原因:まとまった休息をとる

会社が順調にもかかわらず辛いと感じるなら、原因は会社ではなく、あなた自身の「バーンアウト(燃え尽き症候群)」かもしれません。その状態で下す経営判断は、後悔につながる危険性があります。

経営者のなかには、日々の作業に追われることで仕事をした気になり、休むことに不安や抵抗を感じる方もいます。しかし、社長の本来の仕事は現場の作業ではなく、会社の未来を考えることです。

まずは信頼できる従業員に日々の作業を任せ、まとまった休暇をとって心身をリフレッシュさせてみてください。そのうえで、あらためて本当にやめたいのかを自問することが、後悔しない決断への第一歩となります。

会社が原因:経営改善の可能性を探る

苦しみの原因が会社の業績不振や将来性の欠如といった構造的な問題である場合、休息だけでは解決しません。

厳しい言い方にはなりますが、「市場の縮小」や「特別要因」などで業績が悪化したのかもしれませんが、その苦しい市場や要因の中にいて、即座に対応できなかったことも含め、経営の最終責任は経営者自身にあります。

この現実を自分ごととして捉え、客観的な経営分析を行うことが大切です。第三者の視点から冷静に自社の状況を分析し、経営改善の余地があるのか、あるいはやめどきなのか、データにもとづく判断が求められます。

経営改善の方法でお悩みでしたら、事業再生コンサルティングの活用もご検討ください。

事業再生コンサルティングについて詳しく見る

また、以下の記事では経営改善のヒントを詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

あわせて読みたい

事業再生・経営改善を成功させる手法、ポイントを詳しく解説

このように漠然とした経営不安をもつ経営者も多いでしょう。 2020年の個人企業経済調査によると、 「大手企業や同業者との競争の激化」 「需要の停滞」 「資金繰りの悪化」 などが、事業経営の問題点として挙げられています。[注1] しかし、具体…

あわせて読みたい

「事業撤退すべきか?継続すべきか?」判断基準と撤退方法を徹底解説

事業撤退とは、「採算が取れない、または、市場で優位性を失った事業を停止すること」です。沈んでいる事業を軌道に乗せるのは簡単ではないため、その事業の損失が会社経営に影響を及ぼすようであれば、その事業は撤退するのが得策です。 事業撤退を視野に入…

ポイント3. セカンドキャリアを考える

「経営者をやめる」という決断への恐怖は、その先の未来が白紙であることへの不安から生じます。そのため「やめた後」の人生を具体的かつ魅力的に描くことが、変化への一歩を踏み出すための強い原動力になるのです。

たとえば、自身の経験を活かして若い起業家を支援したり、長年の夢だったお店を開いたりすることもセカンドキャリアです。また、ご自身の経験やキャリアを生かして、サラリーマンに戻るという選択肢もあります。

こうした「次の人生」のビジョンが、大変な撤退プロセスを乗り切るための精神的な支えとなるでしょう。「何を捨てるか」だけでなく「何を始めるか」を考え、あなたの「第二の人生」の設計図を自由に描いてみてください。

偉人たちから学ぶ「もう一度経営者として立ち上がる」ための7つの名言

ここまでは、「もう経営者をやめたい」という方のために解説してきました。経営者になると辛いことや失敗は誰でも必ず遭遇するものです。

そこで、ここではもう一度経営者として心を奮い立たせるために、偉人たちの名言を紹介します。これらの名言の中には、あなたを勇気づける言葉が必ずあるはずですので、一つひとつご紹介いたします。

◆孫正義

「志高く、己を信じよ。」

◆本田宗一郎

「成功とは99%の失敗に支えられた1%」

◆松下幸之助

「悪い時が過ぎれば、よい時は必ず来る。おしなべて、事を成す人は必ず時の来るのを待つ。あせらずあわてず、静かに時の来るのを待つ。」

◆イチロー

「壁というのは、できる人にしかやってこない。越えられる可能性がある人にしかやってこない。だから、壁がある時はチャンスだと思っている。」

◆イーロンマスク

「根気強さはとても重要だ。諦めることを強いられない限り、あなたは諦めるべきではない」

◆スティーブジョブズ

「将来を見据えて点と点を繋げることはできない。過去を振り返って点を結ぶだけだ。だから、いつか点は結ばれると信じなければならない。」

◆孔子

「止まりさえしなければ、どんなにゆっくりでも進めばよい」

名言のひとつひとつには、壁を乗り越えてきた偉人や経営者たちの覚悟が詰まっています。焦らず、立ち止まりながらでもいいのです。あなたの経営にも、きっとまた新しい風が吹くはずです。

経営者をやめるか迷ったら専門家に相談しよう

どのような方法で経営者をやめるにしても、法務や税務、後継者探しなど、ひとりで抱えるにはあまりに複雑な問題が絡んできます。判断を間違えると大きな損失につながりかねないため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

手続き関係や引退までの手順を整理する場合は、公認会計士や弁護士などの専門家が適切です。しかし、経営者をやめるかどうかを決断するフェーズからサポートを受けたいなら、コンサルティングの活用も検討してみましょう。

たとえば弊社「(株)Pro-D-use」では、事業承継や事業再生のコンサルティング実績が豊富なため、会社の現状や経営者の悩みをヒアリングしながら、一緒に次のステップを考えることが可能です。

いきなり民間の会社に相談するのが不安であれば、全国の事業引継ぎ支援センターといった公的機関の無料相談から始めるのもよいでしょう。

参考> 事業引き継ぎ支援センター

※M&A仲介会社の強引な営業には気を付けましょう。

まずは誰かに話すことで、漠然とした不安が整理され、次のステップが見えてくるはずです。

売上低下で何度も過った廃業、経営者をやめずに復活した事例

弊社のクライアントで「音楽スクール」を経営する株式会社ビー・ファクトリー様は、コロナ禍で接触機会の削減を余儀なくされ、一時は売上90%ダウンという壊滅的な大打撃を受けました。

もともと「経営者をやめたい」と考えていたわけではありませんが、売上が落ちたこと、また先が全く読めない状況が続き、何度も廃業のご相談をいただきました。

もともと弊社「(株)Pro-D-use」が長きにわたりご支援を続けていたため、その当時の会社の状況を冷静に分析し、「まだ諦めるには早い」と鼓舞し続けつつ、現状の棚卸しから事業再生、業績悪化の中での新規事業開発に至るまでスムーズにご支援ができました。

具体的には「感染リスクを減らすための教室改善」や「オンラインレッスンの開講」、「プラットフォームの開発」「財務支援」など幅広く伴走支援した結果、売上が急激に回復し、黒字化を実現しました。今ではむしろ、コロナ前よりも圧倒的に強固で磐石な経営を続けています。

弊社がご支援させていただいた株式会社ビー・ファクトリー様のコロナ禍からの復活と新規事業開発までについては、以下の記事で詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。

経営者をやめる決断する前に専門家に相談して後悔のない選択をしよう!

経営者をやめるための選択肢は、次のとおりです。

◆経営者をやめる3つの方法

- 会社の廃業手続きを行う

- 親族や従業員へ事業承継する

- 第三者へ会社を売却する

まずは会社を廃業したいのか、継続したいのかを考えることで、自然とどの方法を選択すべきかが見えてきます。もし迷っているのであれば、ご自身だけで決断を下す前に、第三者の意見を踏まえることが大切です。

経営や事業承継のプロと一緒に会社の現状を棚卸ししたうえで、自社の選択肢を洗い出すことで、ほかの選択肢が出てくる可能性も大いにあります。

とくに「経営者はやめたいけれど、会社は残したい」という場合は、事業承継の経験豊富なプロに相談しましょう。(株)Pro-D-useでは、会社の現状を棚卸しすることから始め、事業承継に必要な後継者探しや計画策定の伴走支援が可能です。

「初回相談は無料」なので、事業承継でお困りの方は、以下のボタンからお気軽にご相談ください。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

コラム著者プロフィール

岡島 光太郎

取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)

事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。

実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。

経営における課題は、決して単一の要素では生じません。

営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。

私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。

■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ

私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。

これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。

▼専門・得意領域

|収益エンジンの構築|

新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。

|DX/業務基盤の刷新|

業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。

|財務・資金調達戦略|

事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。

■仕事の流儀

「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。

戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。

■資格・認定

中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391

経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)