\ 事業がグンっと前に進む /

\ サービス内容が知りたい方 /

経営のV字回復に成功した有名企業の7つの事例【成功企業に共通する4ポイント】

-

- 事業再生

- 経営ノウハウ

- 2025年10月21日

業績の低迷に苦しんでいる方は、以下のようなお悩みを抱えていませんか?

- 経営をV字回復させたいが、どこから手をつければ良いかわからない

- 会社の業績が低迷し、将来に不安を感じている

- V字回復の事例を知っても、自社の経営にどう生かせば良いかわからない

社内に危機感はあっても、何をどう変えればいいのかわからず、時間だけが過ぎていく状況に陥ることも少なくありません。経営のV字回復を目指すなら、過去の延長ではなく新たな戦略が必要です。しかし、会社の業績が急速に悪化しても、経営再建の糸口が見つけられない経営者は数多くいます。

筆者は「(株)Pro-D-use」という事業再生に強い経営コンサルティング会社を経営しており、これまで多くの中小・中堅企業の事業再生をご支援してきました。

本記事では、そんな筆者の経験をもとに、会社経営をV字回復させるための具体的な手順や、成功企業に共通するポイントを解説します。記事を読めば、自社の課題を整理し、経営再建に向けた具体的な道筋を見つけられます。

経営をV字回復させるためには経営戦略の明確化と不採算事業の整理が欠かせません。経営者自身が変革の覚悟を持ち、組織全体を巻き込むことが経営のV字回復への第一歩です。成功事例から学び、経営のV字改革に向けた準備を始めましょう。

「事業再生のコンサル会社」を「なんとなく」で選んでしまうと、必ず失敗します。あなたの会社を再生させるコンサル会社を選ぶなら、「口を出すだけ」ではなく、一緒に手足を動かしてくれるコンサル会社を選ぶべきです。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走型の事業再生」を得意とするコンサルティング会社です。これまで多くの「会社の立て直し」「事業再生」「財務改善」「事業拡大」の実績を残してきました。そんな(株)Pro-D-useに、あなたの会社の状況を無料相談してみませんか?詳しくは下記サービスページをご覧ください。

「事業再生コンサルティングサービス」詳細を見る >>

\ “伴走する”事業再生コンサル会社を選ぶなら!! /

目次

会社経営のV字回復とは短期間で急速に業績を回復させるパターン

会社経営におけるV字回復とは、急激に悪化した業績が短期間で急速に回復する状態を指します。売上や利益の推移をグラフにした際、アルファベットの「V」の字に見えることからV字回復と呼ばれています。

一度大きく落ち込んだ業績が底を打ち、停滞期間がほとんどなく急激に上昇するパターンがV字回復の特徴です。V字回復は経営の立て直しにおいて最も理想的とされる形の一つです。

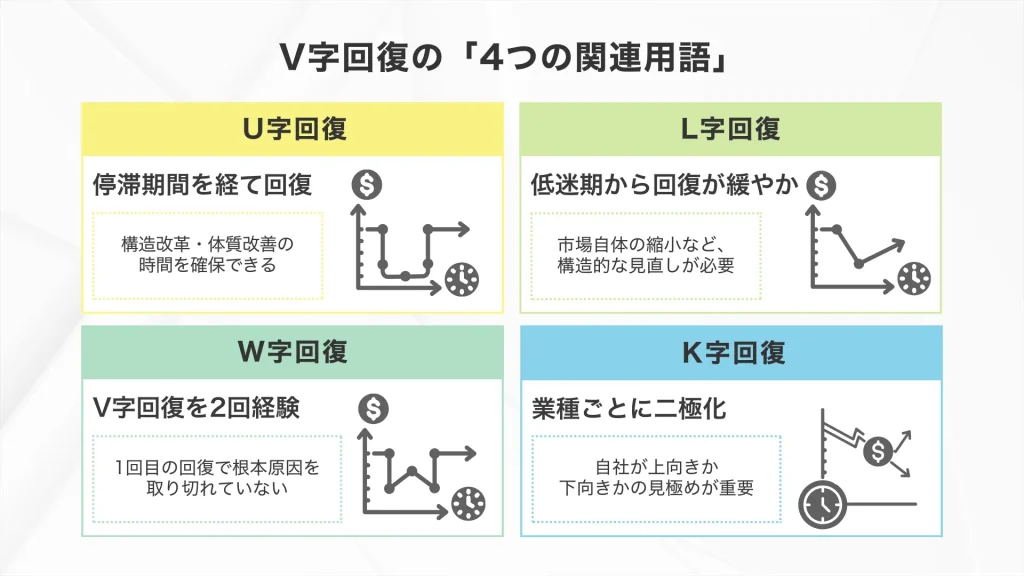

経営のV字回復についての理解を深めるために、関連する以下の図解にある4つの用語を見ていきましょう。

▼V字回復の「4つの関連用語」

- 用語1. U字回復:回復までに一定期間の停滞を伴う

- 用語2. L字回復:低迷期からの回復が緩やか

- 用語3. W字回復:V字回復を2回経験する

- 用語4. K字回復:業種や企業ごとに明暗が分かれる二極化

それぞれについて、詳しく解説していきます。

U字回復:回復までに一定期間の停滞を伴うパターン

会社経営におけるU字回復とは、業績が悪化した後、しばらく横ばいの状態が続く停滞期間を経てから回復に向かうパターンです。グラフの形がアルファベットの「U」に似ていることからU字回復と呼ばれています。

V字回復とU字回復の違いは業績が底を打った後に停滞期間がある点です。停滞期間は会社の経営体質を根本から見直すための重要な時間になります。停滞期間には事業の構造改革や組織の体質改善など、成果が出るまでに時間のかかる経営改革に取り組みます。

V字回復よりもU字回復は回復にかかる時間が長くなるため、経営者にとっては我慢の時期です。しかし停滞期間に地道な経営改革を積み重ねることで、将来の持続的な成長につながります。

L字回復:低迷期からの回復が緩やかなパターン

会社経営におけるL字回復とは、業績が急激に落ち込んだ後、回復することなく低い水準のまま低迷が続くパターンを指します。業績の推移をグラフで表した際、アルファベットの「L」に似ていることからL字回復という名が付きました。

V字回復やU字回復とは異なり、業績が底を打った後も明確な回復の兆しが見られない点がL字回復の特徴です。L字回復は会社が構造的な問題を抱えている場合や、市場の需要がなくなってしまった場合に発生しやすい傾向があります。

L字回復は事業の抜本的な見直しや事業からの撤退も考えなければならない厳しい経営状況です。経営の回復に向けては、中長期的な視点での戦略が求められます。

W字回復:V字回復を2回経験するパターン

会社経営におけるW字回復とは、業績が一度回復した後に再び悪化し、もう一度回復するパターンのことです。「二番底」とも呼ばれ、業績のグラフがアルファベットの「W」の形に見えることからW字回復と名付けられました。

W字回復は一度目の回復が根本的な問題解決に至っていない場合に起こりやすくなります。W字回復が起こりやすい状況の例は以下のとおりです。

▼W字回復が起こりやすい状況例

- 会社の経営体質改善ができていなかった

- 外部の環境が悪化した

V字回復を一度達成しても会社が本質的に立て直されていなければ、再び厳しい経営状況に陥る可能性があります。経営のV字回復を達成したあとも、油断せずに次のリスクを見据えた対策を進めることが重要です。

K字回復:業種や企業ごとに明暗が分かれる二極化パターン

K字回復とは、景気回復の局面で業績が大きく伸びる業種や企業と逆に悪化する業種や企業に分かれる状態を指します。好調な分野は右肩上がりに成長し、不調な分野は右肩下がりに下降していく様子が、グラフにするとアルファベットの「K」に見えることからK字回復と呼ばれています。

コロナ禍では、以下のように「好調な分野」と「不調な分野」が明確に分かれました。

- 好調だった分野:IT業界、ネット通販、宅配サービスなど

- 不調だった分野:飲食業界、観光業界、イベント関連など

コロナ禍のように社会全体が変化する局面では、自社がK字回復の上向きと下向きのどちらにいるのかを見極める必要があります。自社の立ち位置を正確に把握し、持続的な成長戦略を描いていきましょう。

経営のV字回復に成功した有名企業の7つの事例

経営のV字回復は実在の企業でも数多く実現されています。V字回復の成功事例から経営再建のヒントを学びましょう。

▼有名企業の「V字回復7つの事例」

- 事例1. 日本マクドナルド

- 事例2. 日本航空(JAL)

- 事例3. 無印良品

- 事例4. パナソニック

- 事例5. Mipox

- 事例6. USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)

- 事例7. 龍角散

それぞれについて、詳しく解説していきます。

事例1. 日本マクドナルドのV字回復事例

日本マクドナルドは顧客の信頼回復を最優先することで経営のV字回復を成し遂げた企業です。

2014年の鶏肉問題と2015年の異物混入問題が原因で顧客の信頼は大きく失われ、最終赤字に転落するほどの経営危機に日本マクドナルドは陥りました。危機的状況を乗り越えるため、日本マクドナルドでは「お客様を第一に考える」という基本に立ち返った経営改革が実行されます。

日本マクドナルドでは経営改善に向けて以下のような取り組みを実行しました。

▼日本マクドナルドの経営改善の取り組み

- ママズ・アイ・プロジェクト(※1)

- 対話集会の開催

- 店舗改装・Wi-Fi設置

- モバイルオーダー導入

- 新商品の投入

顧客目線に立った施策が功を奏し、日本マクドナルドは失われた信頼と客足を取り戻すことに成功しました。

» 日本マクドナルドホールディングス「ニュースリリース」(外部サイト)

※1 ママズ・アイ・プロジェクトとは、日本マクドナルドが2015年5月に開始した消費者の信頼回復を目指すプロジェクトです。食の安全・安心に関する取り組みの一環として、現役の母親たちに店舗や農場、オフィスなどの現場を視察してもらい、消費者の信頼回復を目指すプロジェクトです。

事例2. 日本航空(JAL)のV字回復事例

日本航空(JAL)は2010年に約2.3兆円もの負債を抱えて経営破綻しましたが、見事な経営のV字回復を遂げた企業です。日本航空のV字回復は、全社員の意識改革と徹底したコスト見直しの成果です。

-1024x490.webp)

日本航空ではV字回復に向けて以下のような取り組みが行われました。

▼日本航空のV字回復の取り組み

- 「JALフィロソフィ (※2)」の策定・浸透

- 「アメーバ経営(※3)」の導入

- 抜本的なコスト削減

社員一人ひとりが当事者意識を持つ高収益企業へと生まれ変わり、日本航空は経営破綻から2年8か月という異例の速さで再上場を果たしました。

» JAPAN AIRLINES「JALフィロソフィ」(外部サイト)

» JAPAN AIRLINES「部門別採算制度」(外部サイト)

※2 JALフィロソフィとは、JALグループの社員が持つべき共通の意識・価値観・考え方をまとめたものです。

※3 アメーバ経営とは、組織を独立採算制の小集団(アメーバ)に分け、各アメーバがそれぞれのリーダーを中心に経営に参加する経営手法です。

事例3. 無印良品のV字回復事例

業務を標準化する「仕組み化」を中心とした経営改革によって、経営危機からのV字回復を成し遂げた代表例が無印良品です。無印良品は2001年2月期に創業以来初の赤字へ転落し、約38億円もの不良在庫を抱える深刻な状況でした。

危機的状況を乗り越えるため、無印良品の社長に就任した松井忠三氏は以下の経営改革を実行しました。

▼無印良品のV字回復の取り組み

- 不良在庫の焼却処分

- 「MUJIGRAM(※4)」の作成

松井忠三氏の経営改革が実を結び、無印良品は過去最高益を更新する劇的なV字回復を果たしています。

※4 MUJIGRAMとは、無印良品が店舗運営のために作成したマニュアルのことです。マニュアルには店舗での商品陳列、接客、発注など、あらゆる業務に関するノウハウが詳細に記載されており、全店舗で同じ水準のサービスを提供するために活用されています。

事例4. パナソニックのV字回復事例

パナソニックは事業の「選択と集中」を徹底し、巨額の赤字から見事な経営のV字回復を果たした企業です。2012年3月期にはプラズマテレビ事業の不振などが原因で、パナソニックは7,721億円もの最終赤字を記録しました。

パナソニックは巨額赤字の解消を目的として、以下の経営改革を断行しました。

▼パナソニックのV字回復の取り組み

- プラズマテレビや半導体などの不採算事業からの撤退や売却

- 家電などの個人向け中心から、車載や住宅関連などの法人向け事業への転換

- 各事業部門の権限と責任を明確にする「カンパニー制(※5)」の導入

社長の強いリーダーシップのもとで進められた経営改革により、パナソニックは2013年度に1,204億円の最終黒字を確保し、見事にV字回復を遂げました。

※5 カンパニー制とは企業内の複数の事業部門を独立した会社のように扱い、意思決定や経営資源の配分を各部門に委ねる組織形態のことです。

事例5. MipoxのV字回復事例

Mipoxは主力事業の市場がなくなるという危機的な状況から見事な経営のV字回復を果たした企業です。

Mipoxはハードディスク用の研磨材を主力としていましたが、HDDからSSDへの技術シフトで需要が激減し、経営危機に陥りました。

経営危機を乗り越えるため、Mipoxは自社の強みである研磨の技術を生かして事業の方向性を変える決断をします。光ファイバーや半導体など、成長が見込める新しい分野へMipoxは積極的に進出しました。

顧客の困りごとを解決する「研磨の専門家」としてMipoxのビジネスモデルを転換し、特定の製品に頼らない安定した経営基盤を築いています。

事例6. USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)のV字回復事例

USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)は、大胆な方針転換によって経営のV字回復を成し遂げた好例です。

-1024x472.webp)

USJは開業初年度は好調なスタートを切りましたが、リピーター確保に苦戦し、客足が伸び悩む時期が続きました。

集客力アップのため、USJは外部のマーケティング専門家を招き入れます。専門家の指導のもと、USJは以下の経営改革を実行しました。

▼USJのV字回復の取り組み

- ターゲット層の拡大

- 人気コンテンツの導入

- 季節イベントの強化

外部の専門知識の活用が経営再建の大きな力になることをUSJのV字回復事例は示しています。

事例7. 龍角散のV字回復事例

創業200年以上の歴史を持つ龍角散も、倒産の危機から経営のV字回復を果たした企業です。売上が落ち込み続ける厳しい状況から、龍角散は見事に経営を立て直しました。

龍角散のV字回復の背景には、他社での勤務経験を経て就任した藤井隆太社長による大胆な経営改革があります。龍角散が取り組んだ経営改革の内容は次のとおりです。

▼龍角散のV字回復の取り組み

- 不採算事業からの撤退

- 龍角散ダイレクトの開発

- 人事制度の改革

大胆な経営改革によって龍角散は「のどの専門メーカー」としてのブランドイメージを確立し、V字回復を達成しました。

経営の立て直しに成功した企業は、それぞれ異なる課題を抱えていたにもかかわらず、いくつかの共通したアプローチによってV字回復を実現しています。次に、経営のV字回復に成功した企業に共通するポイントを整理します。

経営のV字回復に成功した会社の「4つの共通点」

経営のV字回復を目指すうえで、すでに再建に成功した企業の共通点を知ることは大きな助けになります。V字回復の本質を知ることで、自社にとって何が必要かを客観的に見極められます。

V字回復を果たした企業の共通点は以下のとおりです。

▼V字回復に成功する会社の「4つの共通点」

- 共通点1. 不採算事業や商品の整理

- 共通点2. 経営者の変革と外部の力の活用

- 共通点3. 組織の意識改革と社員の理解

- 共通点4. ブランド力と資金力の活用

経営のV字回復を果たした企業に共通する行動や特徴を整理し、自社の改善に役立てましょう。

共通点1. 不採算事業や商品の整理

赤字や利益の少ない事業を見直し、限られた経営資源を成長が見込める分野に集中させることが、V字回復の鍵を握ります。

事業の撤退や縮小を判断する際は単に収益性だけで判断するのは危険です。不採算事業や商品の整理をする際は以下の視点から総合的に検討しましょう。

▼不採算事業の撤退の判断軸

- 将来性と市場成長

- 主力事業との相乗効果

- 撤退費用とブランドイメージ

本当に力を入れるべき事業にリソースを集中させることで競争力が高まり、V字回復への一歩を踏み出せます。

あわせて読みたい

「事業撤退すべきか?継続すべきか?」判断基準と撤退方法を徹底解説

事業撤退とは、「採算が取れない、または、市場で優位性を失った事業を停止すること」です。沈んでいる事業を軌道に乗せるのは簡単ではないため、その事業の損失が会社経営に影響を及ぼすようであれば、その事業は撤退するのが得策です。 事業撤退を視野に入…

共通点2. 経営者の変革と外部の力の活用

経営のV字回復を成し遂げるには、経営者自身が変わる覚悟と外部の専門家の力をうまく活用することが不可欠です。会社の舵取りをする経営者の意識や行動が変わらなければ、本当の意味での経営改革は実現できません。

会社の業績が悪化している状況では、これまでのやり方が通用しなくなっているケースがほとんどです。経営者が過去の成功体験や社内の常識にとらわれていると、大胆な決断が難しくなります。

自社だけでは見落としがちな課題に気づき、不足している知識や経験を補うためにも、外部の視点を取り入れることは有効です。

あわせて読みたい

【中小企業向け】おすすめの経営コンサル会社9社を比較!費用相場や選定ポ…

中小企業向けの経営コンサル会社の導入を検討している方は、以下のようなお悩み・疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか? 「はじめて経営コンサルタントを検討している。どう選べばよいんだろう…?」「前任のコンサルタントは、口は出すけど手を動か…

共通点3. 組織の意識改革と社員の理解

経営のV字回復の成功には社員の理解と協力が必要です。経営者だけが頑張っても会社は変わりません。社員一人ひとりが会社の課題を自分ごととして捉え、経営改革へ向けて一丸となることで、会社は初めて大きな力を発揮できます。

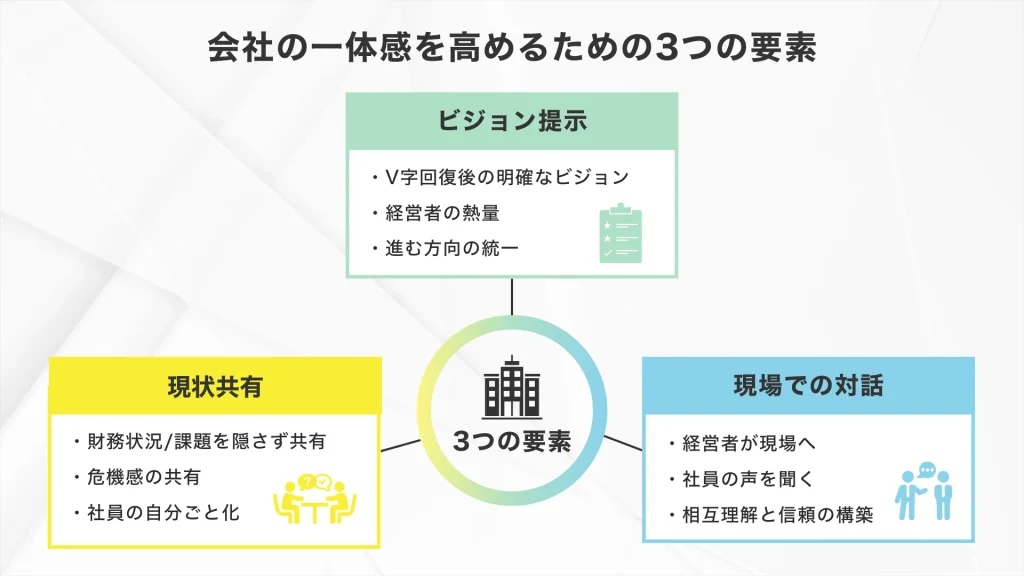

会社の一体感を高めるためには、以下の図解ような取り組みが効果的です。

▼会社の一体感を高める取組み例

- ビジョン提示:経営者がV字回復後の明確なビジョンを情熱を持って語る

- 現状共有:会社の危機的な財務状況や課題を包み隠さず共有する

- 現場での対話:経営者が現場に足を運び、社員の声に耳を傾ける

組織全体で困難に立ち向かう強いチームを作ることがV字回復につながります。

共通点4. ブランド力と資金力の活用

ブランド力と資金力は、経営のV字回復において「信頼の回復」と「変革の実行」という両輪を支える重要な要素です。経営のV字回復に成功した会社はブランド力で信頼を素早く取り戻し、資金力で大胆な改革や投資を実行できた点が共通しています。

ブランド力や資金力を活かして、 経営のV字回復に成功した会社では以下のような施策が行われています。

▼ブランド力や資金力を活かした施策

- 既存顧客との関係強化

- 広告宣伝への集中投資

- 追加融資の引き出し

- 設備投資の実行

- 人材への投資

- 不採算事業の迅速な整理

長年かけて培った会社の信頼は、顧客との強い絆となって売上の基盤を支えます。豊富な資金は、経営を立て直すための思い切った改革を素早く実行するための力となります。

「事業再生のコンサル会社」を「なんとなく」で選んでしまうと、必ず失敗します。あなたの会社を再生させるコンサル会社を選ぶなら、「口を出すだけ」ではなく、一緒に手足を動かしてくれるコンサル会社を選ぶべきです。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走型の事業再生」を得意とするコンサルティング会社です。これまで多くの「会社の立て直し」「事業再生」「財務改善」「事業拡大」の実績を残してきました。そんな(株)Pro-D-useに、あなたの会社の状況を無料相談してみませんか?詳しくは下記サービスページをご覧ください。

「事業再生コンサルティングサービス」詳細を見る >>

\ “伴走する”事業再生コンサル会社を選ぶなら!! /

会社経営をV字回復させる「4つの手順」

経営のV字回復を実現するためには、感覚や思いつきに頼るのではなく、戦略的な手順を踏むことが重要です。再建までの道のりを見える化することで、現場の混乱を抑え、組織全体の力を一つにまとめられます。

経営危機を乗り越え、V字回復を実現するための具体的な手順を以下の4つに分けて解説します。

▼V字回復させるための「4つの手順」

- 経営方針・戦略を明確にする

- 業務の無駄を洗い出し改善する

- 資金繰りと資金調達の計画を立てる

- ブランド力を強化し再構築する

手順1. 経営方針・戦略を明確にする

会社経営のV字回復を実現するには、会社の経営方針と戦略を明確に定めることが最初のステップです。羅針盤のない船が目的地にたどり着けないように、会社の経営方針が曖昧では社員が何をすべきか迷ってしまいます。

会社の現状を見つめ直し、どこへ向かうのか未来像を具体的に描くことで、全社員が同じ目標を共有できます。社員の力を結集させる土台として、会社の根幹となる経営方針と戦略を見直すことから始めてください。

手順2. 業務の無駄を洗い出し改善する

明確な経営方針を定めた後は、日々の業務に潜む無駄を徹底的に洗い出し、改善していくことが欠かせません。どれほど優れた経営戦略を掲げても、現場の業務が非効率では利益は生まれません。時間やコストの無駄は会社の体力をじわじわと奪うだけでなく、社員のモチベーションを下げる要因にもなります。

当たり前になっている作業や長年の慣習の中には、実は大きな無駄が潜んでいることがあります。会社全体を見渡しながら、非効率な部分を一つひとつ丁寧に洗い出していきましょう。

手順3. 資金繰りと資金調達の計画を立てる

業務改善と並行して、会社の血液である「お金」の流れを管理する計画を立てることが不可欠です。どんなに良い経営戦略を立てても、実行するための資金がなければ実現できません。

手元の資金を正確に把握し、将来のお金の出入りを予測することで、資金ショートのリスクを未然に防ぎ、経営の土台を安定させられます。

会社経営をV字回復させるために、以下の方法で資金繰りの改善と資金調達を進めていきましょう。

▼資金繰り改善と資金調達をするための施策

- 資金繰り表の作成

- 回収・支払いの交渉

- 不要資産・在庫の現金化

- 公的機関からの融資

- 返済計画の見直し

- ファクタリングの利用

計画的にお金の流れを健全化することは、経営のV字回復実現に向けた重要なステップです。

手順4. ブランド力を強化し再構築する

会社のブランド力を強化・再構築することは、経営のV字回復を成功させるうえで欠かせない要素です。会社の信頼性やイメージが高まれば、顧客や取引先からの支持を得やすくなります。会社のファンが増えることで、商品やサービスが自然に選ばれ、安定した収益につながっていきます。

以下の取り組みを通じてブランドの再構築を進めましょう。

▼ブランド再構築方法

- 現状分析

- 理念・ビジョンの明確化

- ターゲット・提供価値の具体化

- デザインの一新

- 品質向上と顧客満足度

- 情報発信

- インナーブランディング

全社一丸となって会社のブランドイメージを向上させることで、持続的な成長の土台が固まります。

「事業再生のコンサル会社」を「なんとなく」で選んでしまうと、必ず失敗します。あなたの会社を再生させるコンサル会社を選ぶなら、「口を出すだけ」ではなく、一緒に手足を動かしてくれるコンサル会社を選ぶべきです。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走型の事業再生」を得意とするコンサルティング会社です。これまで多くの「会社の立て直し」「事業再生」「財務改善」「事業拡大」の実績を残してきました。そんな(株)Pro-D-useに、あなたの会社の状況を無料相談してみませんか?詳しくは下記サービスページをご覧ください。

「事業再生コンサルティングサービス」詳細を見る >>

\ “伴走する”事業再生コンサル会社を選ぶなら!! /

V字回復を目指す経営者が知っておくべき2つのこと

経営のV字回復を実現するには、資金面と戦略面の両方を整えることが欠かせません。資金が不足すれば施策の実行が滞り、戦略が曖昧であれば方向性を見失ってしまうからです。

» 事業承継の相談先と選び方を解説!

あわせて読みたい

「事業承継の8つの相談先」の役割と選び方を【プロが解説】

事業承継を進めたいが、誰に相談すべきかわからない 相談先ごとの役割や費用の違いがよくわからない 自社の状況に合った最適な専門家を見つけたい 事業承継は企業の将来を左右する重要課題であり、計画的に進めることが鉄則です。しかし適切な相談先がわか…

そこでここでは、「V字回復を後押しする制度」と「V字回復の相談先」を解説します。

V字回復を後押しする制度「事業再構築補助金」の活用

経営のV字回復を図るには、資金面の不安を解消するために事業再構築補助金をうまく活用しましょう。事業再構築補助金は、新市場への進出や事業転換といった、思い切った挑戦を国が支援する制度です。

以下のような費用が事業再構築補助金の対象になります。

- 建物の建築・改修費

- 機械装置・システム構築費

- 広告宣伝費

事業再構築補助金に申請するには、認定経営革新等支援機関とともに事業計画を策定し、確認を受けることが必須要件です。事業再構築補助金の活用方法がわからない場合は、まず支援機関に相談することから始めてみてください。

» 中小企業庁「事業再構築補助金」(外部サイト)

» 中小企業庁「認定経営革新等支援機関」(外部サイト)

V字回復の相談先

経営モデルの改革に行き詰まりを感じているなら、外部の専門家に相談することが解決への近道です。第三者の視点から経営状況を分析してもらうことで、根本的な課題を明確にできます。

経営モデルの見直しに関する相談先は以下のとおりです。

- 経営コンサルタント

- 中小企業診断士

- 税理士

- 事業承継・引継ぎ支援センター

- 商工会議所

外部の専門家からは事業承継を円滑に進める体制づくりや、資金繰りの見直しに関する具体的な助言も受けられます。自社だけで抱え込まず、専門家の力を取り入れることがV字回復への近道となります。

» 事業承継の専門家の重要性と探し方を徹底解説

あわせて読みたい

経営者必見!「事業承継8つの専門家」を事業承継プロが解説

「事業承継についてどの専門家に相談すれば良いのかわからず、最初の一歩を踏み出せない」そんな経営者の方も多いのではないでしょうか? 事業承継は、経営だけでなく税務や法務など、さまざまな課題が複雑に絡み合う問題です。経営者が一人で正しく、迷うこ…

「事業再生のコンサル会社」を「なんとなく」で選んでしまうと、必ず失敗します。あなたの会社を再生させるコンサル会社を選ぶなら、「口を出すだけ」ではなく、一緒に手足を動かしてくれるコンサル会社を選ぶべきです。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走型の事業再生」を得意とするコンサルティング会社です。これまで多くの「会社の立て直し」「事業再生」「財務改善」「事業拡大」の実績を残してきました。そんな(株)Pro-D-useに、あなたの会社の状況を無料相談してみませんか?詳しくは下記サービスページをご覧ください。

「事業再生コンサルティングサービス」詳細を見る >>

\ “伴走する”事業再生コンサル会社を選ぶなら!! /

会社経営はV字回復させることが可能!

厳しい経営状況に直面しても、正しい手順と戦略を実行すれば経営のV字回復は実現可能です。経営者の覚悟とリーダーシップ、社員の協力が合わされば、再生への道は必ず見えてきます。

実際に、多くの企業がV字回復を成功させ、経営危機を乗り越えて再生を果たしています。

経営のV字回復が成功する会社の共有点は、以下4つです。

▼V字回復に成功する会社の「4つの共通点」

- 不採算事業や商品の整理

- 経営者の変革と外部の力の活用

- 組織の意識改革と社員の理解

- ブランド力と資金力の活用

経営改善が自社だけでは難しい場合は、弊社「株式会社Pro-D-use」のような外部の事業再生に強いコンサル会社の力を借りることも、V字回復を実現する有効な手段です。

「事業再生のコンサル会社」を「なんとなく」で選んでしまうと、必ず失敗します。あなたの会社を再生させるコンサル会社を選ぶなら、「口を出すだけ」ではなく、一緒に手足を動かしてくれるコンサル会社を選ぶべきです。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走型の事業再生」を得意とするコンサルティング会社です。これまで多くの「会社の立て直し」「事業再生」「財務改善」「事業拡大」の実績を残してきました。そんな(株)Pro-D-useに、あなたの会社の状況を無料相談してみませんか?詳しくは下記サービスページをご覧ください。

「事業再生コンサルティングサービス」詳細を見る >>

\ “伴走する”事業再生コンサル会社を選ぶなら!! /

コラム著者プロフィール

岡島 光太郎

取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)

事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。

実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。

経営における課題は、決して単一の要素では生じません。

営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。

私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。

■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ

私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。

これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。

▼専門・得意領域

|収益エンジンの構築|

新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。

|DX/業務基盤の刷新|

業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。

|財務・資金調達戦略|

事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。

■仕事の流儀

「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。

戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。

■資格・認定

中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391

経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)