現在、新規事業の立ち上げを担当されている方の中には、人材採用や組織体制について悩まれている方も多いのではないでしょうか?

「新規事業のために、どんな組織体制を組めばいいかわからない…」

「新事業に必要な人員や役割について、考え方を知りたい…」

「新規事業のために、新たに人を採用すべきかどうか迷っている…」

実は、新規事業のためだけに「いきなり社員を増やしてしまう」「特別組織を組む」のは危険です。なぜなら、人件費(固定費)が増大し、事業の展開を圧迫する可能性があるからです。

そして、新規事業を成功させるためには、新規事業担当者1人の力ではなく、さまざまな知識・経験・技術をもった人材で構成されるチーム連携が不可欠であり、人事部や社外の新規事業専門コンサルタントと連携しながら適正のある人材を確保することが大切です。

筆者は、新規事業コンサルティング会社の(株)Pro-D-useで、中小・中堅企業、大企業の新規事業支援を行っており、数々の新規事業部署の立ち上げを見てきました。

本記事では、現場で新規事業部署の組織体制づくりに関わってきた筆者が、新規事業における組織体制の重要性や配置の仕方について解説します。

新規事業における組織体制づくりを適切に行うためには、次のポイントを理解しておくことが大切です。

- 新規事業の立ち上げ時はむやみに社員を登用せず、外部コンサルタントを活用する

- メンバーには新規事業開発に向いている人を選び、それぞれの適性に合った役割を与える

- 新規事業の組織体制は既存記事業との兼ね合いを考慮した上で構築するのが望ましい

この記事を読み終えると次の3つができるようになりますので、ぜひ最後までお読みください。

- 新規事業の組織体制で大切なポイントを理解できる

- 適切な人員数、資質を持った人を新規事業開発のメンバーに迎えられる

- 既存事業との兼ね合いを考慮して、会社内で適切な配置を考えられる

新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\ 新規事業の悩みがスッと軽くなる!! /

▼目次

新規事業の組織体制は「役割」「人員」の2つの視点で考える

新規事業において、どのような組織体制をつくるべきなのか、次の2つの視点から解説します。

◆ 組織体制2つの視点

- 必要な役割

- 必要な人員

組織体制づくりは重要ですが、人手が少ない中小企業では、組織体制にこだわりすぎると事業本体が前に進まなくなる可能性があります。

中小企業においては、組織体制はある程度事業が軌道に乗ってから着手しても、問題はありません。

新規事業では、全員がどんなボール(業務)も拾い続けないといけません。

しかし、変に組織体制をつくってからスタートさせると「これは俺の仕事じゃない」といった不毛なやり取りが頻発します。つまり、余計なコストが発生してしまい生産性を下げてしまうことになるのです。

そのため、実際に私たちが現場に入ってご支援するシーンでは、ほぼ100%組織体制を作り込まずに新規事業を進めていきます。

視点1. 必要な役割

新規事業における組織体制に必要なメンバーとその役割は、次の通りです。

◆ メンバーと役割

| メンバー | 役割 |

|---|---|

| プロジェクトマネージャー(プロダクトマネージャー) | 新規事業全体を統括する総責任者 |

| プロジェクトコーディネーター(ファシリテーター) | プロジェクトマネージャーの補佐的役割 |

| プロジェクトリーダー | 担当領域を統括する責任者 |

| プロジェクトメンバー | 新規事業に必要な各タスクを実行 |

事業の分野によっても異なりますが、実際に手を動かすプロジェクトメンバーは、エンジニアやデザイナーといった専門技術を持った人材を含みます。

なお、新規事業の立ち上げメンバーと選び方・役割についてもっと詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考ください。

あわせて読みたい

失敗しない!新規事業の「立ち上げメンバー」の選び方と役割

新規事業を立ち上げをしている責任者や経営者の中には、新規事業のメンバー選びでこんなお悩みをお持ちなのではないでしょうか? 「新規事業の立ち上げにはどんなメンバーが必要なのか?また、どう見極めるべきなのだろうか?」「新規事業をこれから立ち上げ…

視点2. 必要な人員

事業規模にもよりますが、1チーム6人を目安として組織を構築します。その際には、必ず新規事業開発の経験者を入れましょう。

社内に新規事業開発経験者がいない場合は、新たに社員として採用するのではなく、外部のコンサルタントを活用するのが適切です。新規人材を投入すると、継続的に固定費が発生するだけでなく、途中で離脱してしまう可能性もあるからです。

Pro-D-useでは、新規事業開発の経験豊富なコンサルタントがチームの一員として伴走し、新規事業開発をサポートします。

「新規事業開発経験のある人材が欲しい」

「新規事業開発のノウハウを自社に蓄積したい」

とお考えの担当者様は、Pro-D-useの「無料相談」をご活用ください。3回まで無料でご利用いただけます。

新規事業における組織体制の3つのポイント

新規事業における組織体制づくりのポイントは、次の3つです。

◆ 組織体制と3つのポイント

- 社員を増やすのには慎重になること

- 適性に沿った人員を配置すること

- 既存事業への影響を考慮すること

新規事業の初動タイミングや中小企業における新規事業開発では、上記ポイントを押さえることで余計なリスクやコストを削減できます。

ポイント1. 社員を増やすのには慎重になること

新規事業における組織体制づくりのために新たに社員を採用する際は、慎重になることが必要です。

新たな社員の投入は固定費として人件費が発生し、負担が増えます。新規人材が会社に慣れるまでに時間がかかったり途中で離脱したりと、リスクも考えられます。

新規事業をスタートするまでに十分な時間と予算がある時は良いですが、そうではない場合は、外部コンサルタントの登用の方が低リスクでの運営が可能です。

Pro-D-useでは、新規事業開発の経験豊富なコンサルタントがチームの一員として伴走し、新規事業開発をサポートします。組織をリードすることも可能ですので、ご興味があればサービス詳細をご覧ください。

「新規事業開発経験のある人材が欲しい」

「新規事業開発のノウハウを自社に蓄積したい」

とお考えの担当者様は、Pro-D-useの「無料相談」をご活用ください。3回まで無料でご利用いただけます。

ポイント2. 適性に沿った人員を配置すること

新規事業の組織へ参画する人員として、適性があるかを見極める必要があります。新規事業開発に「向いている人」として、大きく次の3パターンの人材があてはまります。

◆ 新規事業に向いている人の3つの特徴

- グレーゾーン(曖昧ゾーン)を気にしない人

- 何でもやってみる精神が強い人

- 忖度せず、周囲を巻き込んで推進できる人

このような資質をもつ人を登用したら、その人の技術やリソースを生かした役割を担当させることが大切です。

なお、新規事業に向いている人についてもっと詳しく解説した記事がありますので、あわせてご覧ください。

あわせて読みたい

【完全ガイド】新規事業に向いてる人・向いてない人の見分け方

「会社に新しい事業を根付かせたい。ウチの新規事業、どんな人が向いているのか…?」「今、新規事業を任せている人材では、新規事業がなかなか収益化しない。他の人に任せるべきかな…?」 新規事業を立ち上げで「どんな人材が新規事業に向いているのか?」…

ポイント3. 既存事業への影響を考慮すること

新規事業ばかりに重きをおいてしまい、既存事業が傾くようなことがあれば本末転倒です。

人員だけでなく資金などのリソースを新規事業に割きすぎないよう、適切に配分することが大切です。既存事業に影響が出ないレベルで新規事業に力を入れるようにし、うまくコントロールしましょう。

では次に、新規事業の部署を「組織の中でどのように配置するか」をこれから解説します。

新規事業部署の組織図上での2つの配置パターン

新規事業部署を立ち上げる際、組織図上では以下2つの配置パターンが考えられます。

◆ 新規事業の2つの配置パターン

- 別会社化として独立させる

- 社長直属の部署にする

より自社に適している方を選び、新規事業部署の設立を行いましょう。

配置パターン1. 別会社化して独立させる

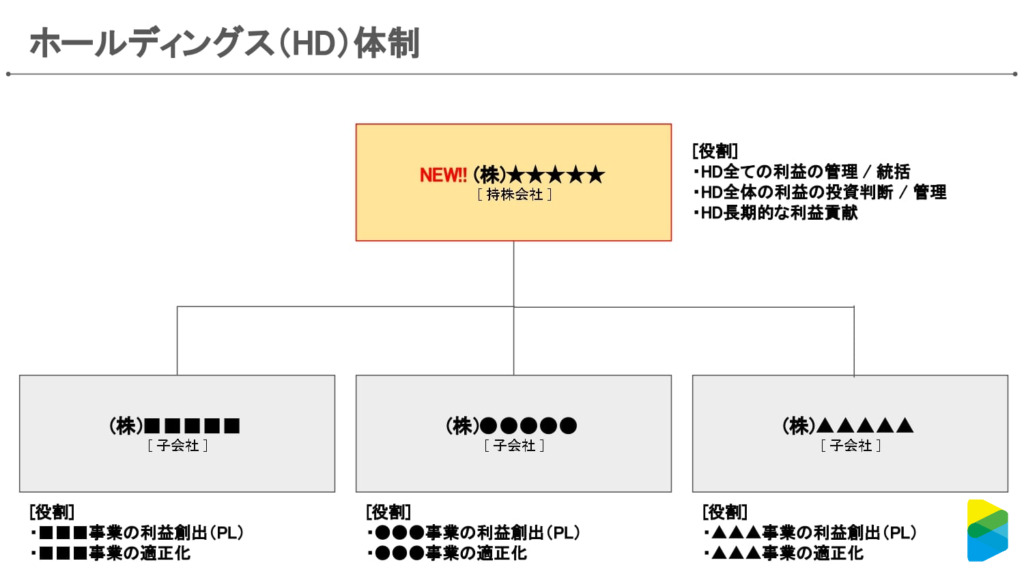

もっとも理想的なのは、新規事業を親会社であるホールディングスが実施することです。

ホールディングスカンパニーを立ち上げ、既存事業を有している会社をその下にどんどんぶら下げていくことで、既存事業をメインとする会社では、利益を出すことに専念できます。

そして、既存事業メインの会社からは利益の一部をホールディングスが吸い上げて、その利益の中から新規事業を育てていくのです。この体制は、税務・会計上の不利益や問題もとくにありません。

この体制の良い点は、

- 既存事業メインの会社にはPL(利益出し)マネジメントに集中してもらえる

- 既存事業の従業員から、新規事業への不平・不満が出にくい

(「俺らの稼いだ利益を食い潰しやがって!」というのは良くある不満です) - 新規事業メンバーの責任感や士気の維持・向上が期待できる

既存事業と新規事業を切り離すことで、それぞれの業務に専念でき、負い目を感じたり軋轢が生じたりするのを防げるのです。

「既存事業から不満出るとか、そんなこと、あるの…?」

と思う方も多いかと思いますが、結論、かなり多い事案です。実際、電通のような会社でも既存事業との軋轢に苦しんで新規事業を失敗しています。

ただし会社が増える分、マネジメントコストおよび業務の負担が増大します。そのため、新規事業開発に予算をある程度あてられる企業において、別会社化は効果的です。

配置パターン2. 社長直属の部署にする

新規事業部署を社長の息のかかった直属の部署として置くことで、既存事業や他部署のメンバーの不満をやわらげます。

新規事業を立ち上げる際は、どうしても既存事業と比較されることが多く、最初のうちは風当たりが強くなる傾向があります。そのため、なかなか既存事業や部署からの協力を得られず、孤立しがちです。

社長直属の部署として設立すると、こうした状況に陥ることを防ぎ、他部署への協力を仰ぎやすくします。

新規事業開発を担う部署名を決める3つのポイント

新規事業開発を担う部署を設立した際は、ネーミングに困ることがあるでしょう。

部署名は、覚えやすく価値を感じるものが好まれるため、次の3つのポイントを組み込みましょう。

◆ 部署名の3つのポイント

- 企業が提供する価値を簡潔に盛り込む

- 企業理念や目標を盛り込む

- 外国語での意味や響きも取り入れる

くわしくは下記の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

あわせて読みたい

成果が出るネーミング完全ガイド|新規事業・新商品・新サービス名・企業名…

「会社名」「部署名」や、「新商品・サービス」のネーミングを決めるのに、このような悩みを持たれている方は多いのではないでしょうか? 「新規事業をこれから始めるが、新商品・サービスの良いネーミングが浮かばない。」「会社をこれから登記するが、どん…

新規事業立ち上げの経験があるコンサルタントをメンバーに入れるのがおすすめ

新規事業における組織体制づくりでは、新規事業開発の経験のある人材を登用することがもっとも大切です。

しかし社内にそのような経験をもつ人材がいるパターンは非常に稀で、0から探さなければならないのが一般的です。新規事業立ち上げのタイミングで、新規人材を社員として登用するのはリスクが大きいため、あまりおすすめしません。

それよりも、新規事業開発の経験が豊富な外部コンサルタントを導入した方が、長期的に見た場合の固定費を削減できるとともに、大きな成果も期待できます。

あわせて読みたい

新規事業に強いコンサル会社”厳選5社”比較|費…

新規事業に強いコンサル会社を探している経営者の方は以下のような悩みがあるのではないでしょうか? 「新規事業を始めたいが、何から手をつけたらいいか分からない…」「新規事業を立ち上げたいがアイデアが浮かばない。コンサル会社に相談するか検討中。」…

あわせて読みたい

【必読】新規事業立ち上げ時の「お悩み・相談事例10選」と「おすすめ窓口…

新規事業の立ち上げでは、想定外の問題に直面することが多く、専門家に相談しながら進めたくなることも多いでしょう。 「これから新規事業を立ち上げるが、事前に問題になりそうなことを知っておきたい。」「新規事業について相談できる窓口には、どのような…

あわせて読みたい

絶対失敗しない!新規事業の立ち上げで外注するべき4つの業務

新規事業の立ち上げで、社外に外注することを検討している方は、こんな疑問や不安をお持ちではないでしょうか? 「外注を考えている。ただ、新規事業の業務の一部を外注することは適切なのだろうか?」「新規事業のメンバーが少ないため新規事業業務を外注し…

Pro-D-useでは、新規事業開発の経験豊富なコンサルタントがチームの一員として伴走し、新規事業開発をサポートします。組織をリードすることも可能ですので、ご興味があればサービス詳細をご覧ください。

「新規事業開発経験のある人材が欲しい」

「新規事業開発のノウハウを自社に蓄積したい」

とお考えの担当者様は、Pro-D-useの「無料相談」をご活用ください。3回まで無料でご利用いただけます。

新規事業の組織体制づくりでは経験豊富なコンサルタントを登用しよう

新規事業の組織体制づくりでは、次の3つのポイントが大切です。

◆ 新規事業の組織体制3つのポイント

- 新規事業の立ち上げ時は社員を登用せず、外部コンサルタントを活用する

- メンバーには新規事業に向いている人を選び、適性に合った役割を与える

- 新規事業の組織体制は、既存事業を考慮した上で構築する

人手が不足しがちな中小企業では、新規人材の登用のリスクが大きいため慎重になる必要があります。新規事業に割ける予算も限られているはずですので、なるべく固定費を削減しつつ成果を上げることが大切です。

新規事業の組織体制の中に新規事業開発の経験が豊富なコンサルタントを入れることで、コストを抑えつつ成果を出すことを期待できます。

なかなか進まない新規事業や組織に課題をお持ちではありませんか? (株)Pro-D-useなら、手放しで新規事業がドンドン改善します!

⇒Pro-D-useの無料経営相談を受けてみる

「Pro-D-use」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな「Pro-D-use」に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>