社内ベンチャーで「すごい成長」した5つの成功事例を徹底紹介

-

- 新規事業

- 2025年1月28日

社内ベンチャーを検討している方の中には、以下のような疑問・悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。

「社内ベンチャー制度を軌道に乗せたいが、あまり仕組みを理解できていない」

「これから社内ベンチャーに関わることになったが、失敗しないためにも、成功のポイントを学んでおきたい」

社内ベンチャーとは、冒険のことを英語でアドベンチャー(adventure)といい、社内ベンチャーの冒険的な(場合によっては投機的側面も)面を強調した和製ビジネス表現です。

既存の価値観から離れた新しいサービスや商品を展開しようとする中小新興企業を日本では「ベンチャー企業」と呼びます。同じような新規性を組織内で実現し、得られた成果を組織の活性化や将来性へつなげようとするものが「社内ベンチャー」です。

この記事では、優れた以下の5つの社内ベンチャーの成功事例を紹介します。

◆社内ベンチャーの5つの成功事例

- 事例1. ウエルシアトランスポート

- 事例2. グリーンカラー

- 事例3. モノタロウ

- 事例4. スープストックトーキョー

- 事例5. スポーツクラブ・ルネサンス

さらに本記事では、新規事業のコンサルティング会社「(株)Pro-D-use」を経営する筆者が、これまでの経験をもとに社内ベンチャーの成功事例から成功するためのポイントをご紹介致します。

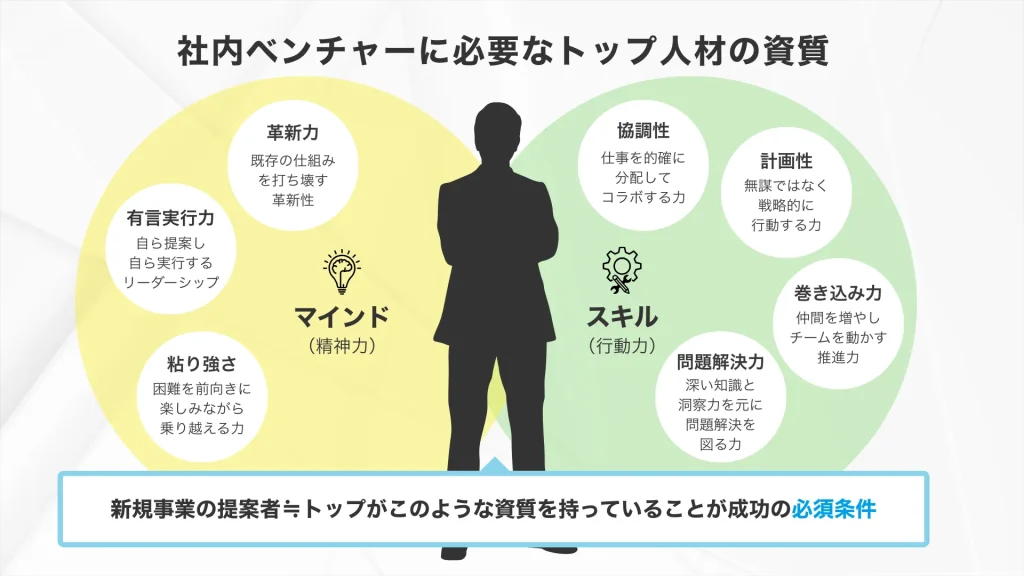

社内ベンチャーで成功するには、実行者の下記の2点の資質が重要であることがわかりました。

◆社内ベンチャー成功のために重要な実行者の資質

- 新規事業に対しての思い入れがある

- 周到な計画をもとにさまざまな関係者をつなげられる

社内ベンチャーにおいては、有言実行型の困難な状況をいとわずに目標に向かう気持ちを持つトップの存在が必須といえるため、上記の2点が重要になります。

この記事を読めば、こんなことが実現できます。

- 社内ベンチャーの成功事例から成功の共通点がわかる。

- 社内ベンチャーの成功確率が上がる。

- 社内ベンチャーが成功して、収益の柱が1つ増える。

それでは早速、読み進めていきましょう。

新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

弊社「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで300件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな弊社に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは下記サービス詳細をご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\「新規事業の悩み」がスッと軽くなる /

社内ベンチャーの5つの成功事例

まずは、実際に社内ベンチャーで成功した以下5つの事例を見ていきましょう。

◆ 社内ベンチャー5つの成功事例

- 事例1. ウエルシアトランスポート

- 事例2. グリーンカラー

- 事例3. モノタロウ

- 事例4. スープストックトーキョー

- 事例5. スポーツクラブ・ルネサンス

それぞれについて、詳しく解説していきます。

事例1. ウエルシア薬局の社内ベンチャー「ウエルシアケアトランスポート」

ウエルシア薬局は、介護タクシー専門会社「ウエルシアケアトランスポート」を設立し、2025年3月10日からサービスを開始しました。この事業は、2023年から導入されたウエルシアグループの社内ベンチャー制度で採択された第1号案件です。

◆ウエルシアトランスポートのホームページ

高齢化が進む中で、通院や外出の際の移動手段の確保が課題となっていますが、「ウエルタク」は高齢者だけでなく、妊婦、けが人、車いす利用者など、幅広いニーズに対応。医療・介護の有資格者が対応し、酸素吸入や吸痰処置が必要な場合は必ず看護師が同乗するなど、安全面にも配慮したサービスを提供しています。

この介護タクシー事業は、新規事業の成功モデルとして非常に優れています。社会課題である高齢化に対応しつつ、医療や介護の知見を活かし、安心して利用できるサービス設計がされています。社内ベンチャー制度を使い、短期間で事業化したスピード感も見事であり、社会性、自社の強み、事業化までのスピードの三拍子がそろった好事例と言えるでしょう。今後は、利用者の声を生かしたサービス向上が鍵になるのではないかと筆者は考えます。

詳しくは、下記の記事をご覧ください。

【ウエルシア薬局】介護タクシー専門会社設立‐社内ベンチャー制度で採択

https://www.yakuji.co.jp/entry117037.html

事例2. 三井不動産の社内ベンチャー「グリーンカラー」

三井不動産の社内ベンチャー「グリーンカラー」が、ブドウの大規模栽培で新たな挑戦をしています。特徴的なのは、日本とニュージーランドの「2拠点栽培」に取り組んでいる点です。これにより、季節の異なる両国でブドウを栽培し、旬に左右されず年間を通じて販売することが可能になります。

◆グリーンカラーのホームページ

季節外れの市場を狙い、競争の少ないタイミングでの販売を目指しています。グリーンカラーを率いる代表は、三井不動産の社員でありながらこの事業を牽引。国内だけでなく海外市場も視野に入れ、販路拡大に挑戦しています。

「グリーンカラー」は、非常に戦略性の高い新規事業と言えます。三井不動産という大手企業のリソースを背景に持ちながらも、強いリーダーシップで事業を推進している点は、社内ベンチャーとして理想的な動きと言えるでしょう。

また、国内市場にとどまらず海外販路まで視野に入れていることもポイントです。日本国内の人口減少や農業市場の縮小が進むなか、最初からグローバル展開を見据える戦略は、事業の持続性を高めるうえで非常に有効です。今後は、生産体制の安定化と販路開拓をどこまで加速できるかが、成功のカギになるでしょう。

詳しくは、下記の記事をご覧ください。

三井不動産ベンチャー

https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/business/entry/202409/15691.html

事例3. 住友商事の社内ベンチャー「モノタロウ」

1990年代後半、インターネットの普及を背景に住友商事ではEC新規事業が立ち上がりました。当初の計画は鋼材のマーケットプレイスでしたが、製鉄会社が限られている市場ではネット活用の価値が低いと判断し、方向転換を決断します。代わりに目をつけたのは、調達が煩雑で種類が多い間接資材(例:ネジ)です。これらは購入頻度は低いものの、調達の手間が大きく、ネット検索による効率化の余地がありました。情報の非対称性を解消し、売り手と買い手をネットでつなげることで取引が効率化し、労働コスト削減という価値が生まれました。

◆モノタロウのホームページ

モノタロウは、顧客が増えるほど品ぞろえが増え、さらに新たな顧客が集まるという「ネットワーク効果」を活用して成長しました。データを蓄積し、より適切な商品提案ができるようになるまでに約10年かけ、物流センターでロングテール商品も翌日配送可能な体制を築きました。この成長の好循環がモノタロウの強みとなっています。

モノタロウの社内ベンチャー事例は、新規事業の成功モデルとして非常に優れています。鋼材ECの構想からスタートしたものの、市場構造がネットと合わないと早期に見極め、間接資材という課題の多い領域へと方向転換した判断は見事でした。調達に手間がかかる間接資材をネット検索で効率化し、企業のコスト削減に直結する価値を提供しています。

詳しくは、下記の記事をご覧ください。

モノタロウ・鈴木会長 「定期異動が新規事業の壁になる」

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00607/100700024/

事例4. 三菱商事の社内ベンチャー「スープストックトーキョー」

“日本の社内ベンチャー”の成功例を考えるとき、代表例として語られることが多いのが「スープストックトーキョー」です。

◆スープストックトーキョーのホームページ

これはスープの専門店として1999年に第1号店をオープン。2015年には70店舗を超え、2016年には分社化し「株式会社スープストックトーキョー」を設立しました。2017年からは日本航空国際線での食材提供も行い、リサイクルショップ・ファミリーレストランなどへの事業多角化を推進中の企業です。

2017年7月時点で代表取締役会長を務める遠山正道氏が三菱商事の社内ベンチャー第1号として起業しています。

遠山氏は三菱商事の外食サービス事業ユニット所属だったのですが、フライドチキンを製造販売する企業に出向した際に「ペルソナマーケティング」の手法を使って事業計画を策定しました。

ペルソナマーケティングとは、自社商品やサービスを使うと想定されるモデルユーザー像を詳細に設定し、そのニーズを満たすような商品やサービスを開発・展開する手法です。

スープストックは、そのペルソナマーケティングの代表的な成功例としてもよく取り上げられます。計画を高く評価した出向先企業社長の推薦などもあり、三菱商事内の社内ベンチャーとして創業し、第1号店をお台場ビーナスフォートにオープンしたという経緯があります。

社内・社外を問わず、一般的なベンチャー企業は効率重視の側面が強いといわれています。そのなかでもスープストックの成功と展開の例は、ユニークな事業をビジネスとして成立させる挑戦的な試みとして注目を浴び続けています。

事例5. 大日本インキ化学工業株式会社の社内ベンチャー「スポーツクラブ・ルネサンス」

フィットネスクラブ業界はもともと社内ベンチャーから発展したものが多いといわれています。

100店舗を超える直営店を抱える「スポーツクラブ・ルネサンス」も、大日本インキ化学工業株式会社(現DIC株式会社)の社内ベンチャーとして創業しています。

◆スポーツクラブ・ルネサンスのホームページ

創業者であり名誉会長の斎藤敏一氏(2025年4月時点)の社内テニスサークルを発端とし事業化され会社を設立しました。1979年に幕張にテニススクールとして1号店をオープンしています。

「事業は小さく生んで大きく育てる」という斎藤氏の信念の元、1981年にはフィットネスクラブとして多角化してゆきます。「小さく」という戦略は、リスクを最小化する効果もあり、同時に実験的な運営を可能にしています。変化に柔軟に対応するフットワークの良さはベンチャーの基本ですが、その遺伝子はしっかりと受け継がれているようです。

斎藤氏によれば、社内ベンチャーについて、DIC株式会社には新規性や自由な発想を尊ぶ社風があったことも、ルネサンスの成功に大きく寄与したとのことです。

社内ベンチャー成功のポイント

社内ベンチャーの場合、新規事業の提案者がほぼそのまま実行者になります。そうなると、成功事例が示すように有言実行型の資質を持つトップがいることが成功するための必須条件となるでしょう。

そもそも社内ベンチャーには既存事業のための強固なシステムのなかから、その既存のシステムを凌駕していくことが期待できます。場合によっては破壊するくらいの勢いのあるものを生み出す役割を期待されているわけです。トップには困難な状況をいとわず、かえって楽しみながら、粘り強く目標に向かう気持ちの強さも必要でしょう。

しかしビジネスのフィールドで戦うわけですから、計画性も兼ね備えている必要があります。また、仕事を的確に分配してコラボレーションができる協調性も重要です。深い知識と洞察を持ち、常に斬新な切り口で問題解決に対峙していきましょう。共同者を巻き込んでいく能力こそが、社内ベンチャーを成功に導くトップが備えるべきプロフィールといえるでしょう。

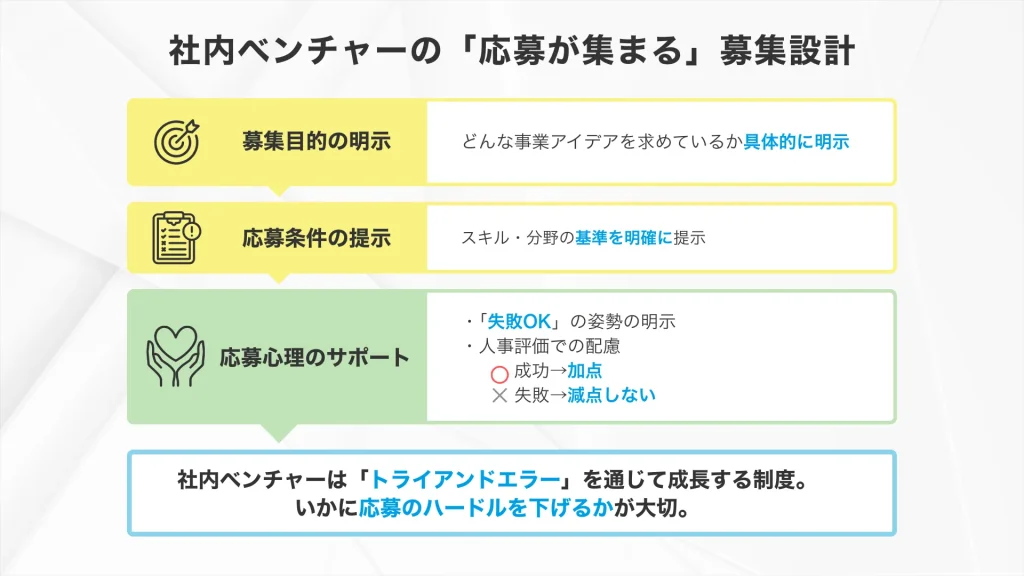

社内ベンチャーの募集方法

社内ベンチャー制度を立ち上げるとき、制度そのものの設計と同じくらい重要なのが「募集の仕方」です。

せっかく制度を用意しても、社員から応募が集まらなければ意味がありません。社員の関心を引き出し、自発的なチャレンジを促す仕掛けが必要です。

まずは「募集の目的」と「応募条件」を明確に伝えることが基本です。

たとえば「新しい収益の柱となるビジネスを募集する」のか、「既存事業の延長で新たなサービスを立ち上げる」のかによって、必要とするアイデアの条件もスキルセットも異なります。目的を明示することで、社員が「自分のアイデアが求められている」と感じやすくなり、応募のハードルが下がります。

さらに、「失敗を前提とした挑戦を歓迎する」というメッセージを添えることで、失敗を恐れて躊躇している社員の背中を押すことができます。また、新規事業の成功は人事制度上は加点ポイントにすること、失敗は人事制度には一切マイナス査定にならない配慮も必要です。

も社内ベンチャーは、トライアンドエラーを通じて成長する制度です。初めから完璧なプランを求めすぎず、アイデア段階でも気軽に応募できる雰囲気づくりが大切です。

社内ベンチャーのメリット・デメリット

社内ベンチャー制度は、既存事業の枠にとらわれない自由な発想と、その会社が持つリソース(資源)を掛け合わせることで、イノベーション創出が期待できる一方、組織内の制度であるがゆえの、以下のようなメリット・デメリットも存在します。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 1. 会社内の潤沢な経営資源が利用可能 2. 「ヒト・モノ・カネ」の獲得に奔走する必要がない 3. 法人名を前面に出せるため、販路拡大が比較的ラク | 1. 数年という短期間での成果を要求される 2. 要求されるスピード感と成果の量のギャップがある 3. 全社的な協力を得るのが難しい 4. 社内ネゴシエーションがかなり必要 |

ここでは、社内ベンチャーを推進する上で把握しておくべき、以下の主要なメリットとデメリットを、それぞれ詳しく解説していきます。

社内ベンチャーの3つのメリット

社内ベンチャーには、独立系のスタートアップにはない、母体となる企業の組織力を活用できるという大きな利点があります。主なメリットを3点ご紹介します。

- メリット1. 会社内の潤沢な経営資源が利用可能

- メリット2. 「ヒト・モノ・カネ」の獲得に奔走する必要がない

- メリット3. 法人名を前面に出せるため、販路拡大が比較的ラク

それぞれ、詳しく解説していきます。

メリット1. 会社内の潤沢な経営資源が利用可能

社内ベンチャー最大の強みは、親会社が保有する豊富な経営資源(リソース)を活用できる点にあります。長年培ってきたブランド力、既存の顧客基盤、技術やノウハウ、研究開発施設、オフィススペース、そして優秀な人材など、多岐にわたる有形無形の資産を利用できる可能性があります。

ゼロからスタートする独立系スタートアップと比較して、事業立ち上げに必要な基盤が既に整っていることは、大きなアドバンテージと言えるでしょう。

メリット2. 「ヒト・モノ・カネ」の獲得に奔走する必要がない

社内ベンチャーは、事業立ち上げ初期に独立系スタートアップが最も苦労する「ヒト・モノ・カネ」の確保において有利な立場にあります。

親会社からの出資や予算配分により資金調達のハードルが低く、社内公募や異動によって必要なスキルを持つ人材を確保しやすく、既存の設備やインフラを利用できる場合も少なくありません。これにより、事業アイデアの検証やプロダクト開発といった、事業の本質的な活動により多くの時間とエネルギーを注力できます。

メリット3. 法人名を前面に出せるため、販路拡大が比較的ラク

親会社の持つ社会的信用やブランド力を活用できる点も、社内ベンチャーの大きなメリットです。

設立間もないスタートアップが新規顧客や提携先を開拓する際には、まず信頼を得るところから始めなければなりませんが、社内ベンチャーであれば、親会社の名前を出すことで、最初から一定の信頼性を確保できます。

既存の取引先や販売チャネルを紹介してもらえるケースもあり、販路拡大における心理的・物理的な障壁は、独立系スタートアップに比べて低いと言えるでしょう。

社内ベンチャーの4つのデメリット

一方で、社内ベンチャーは、大企業という組織の中で活動するがゆえの制約や課題も抱えています。以下の主なデメリットを4点ご紹介します。

▼社内ベンチャー4つのデメリット

- デメリット1. 数年という短期間での成果を要求される

- デメリット2. 要求されるスピード感と成果の量のギャップがある

- デメリット3. 全社的な協力を得るのが難しい

- デメリット4. 社内ネゴシエーションがかなり必要

それぞれ、詳しく解説していきます。

デメリット1. 数年という短期間での成果を要求される

親会社からの出資や支援を受けている以上、投資に対するリターンを求められるのは当然です。しかし新規事業のコンサルティングをしている筆者の経験上、社内ベンチャーの多くは既存事業の評価軸や時間軸で新規事業を見てしまう傾向があります。特に、大手企業になればなるほど、この傾向は顕著になります。

その結果、本来であれば長期的な視点での育成が必要な新規事業に対しても、数年単位といった比較的短期間での黒字化や明確な成果を要求されるケースが少なくありません。イノベーションの不確実性を考慮すると、この短期的な成果主義は大きなプレッシャーとなり得ます。

デメリット2. 要求されるスピード感と成果の量のギャップがある

新規事業の立ち上げフェーズでは、仮説検証を繰り返しながらピボット(方向転換)することも多く、必ずしも計画通りに進むとは限りません。しかし、親会社の経営層や他部門からは、既存事業と同等のスピード感や成果の規模感を期待されることが多い、と筆者は強く感じます。

特に、これまでにない革新的な事業であればあるほど、市場の反応を見ながら慎重に進める必要があり、期待されるスピードや成果との間にギャップが生じやすいという課題があります。

デメリット3. 全社的な協力を得るのが難しい

社内ベンチャーが成功するためには、法務、経理、人事、情報システム、既存事業部など、社内の様々な部門との連携が不可欠です。しかし、各部門にはそれぞれのミッションやKPIがあり、必ずしも社内ベンチャーへの協力が優先事項とならない場合があります。

特に、既存事業と競合する可能性のある事業や、前例のない取り組みに対しては、協力が得られにくかったり、調整に時間がかかったりするケースが見られます。いわゆる「組織の壁」や「縦割り意識」が、事業推進の障壁となることが多々あります。

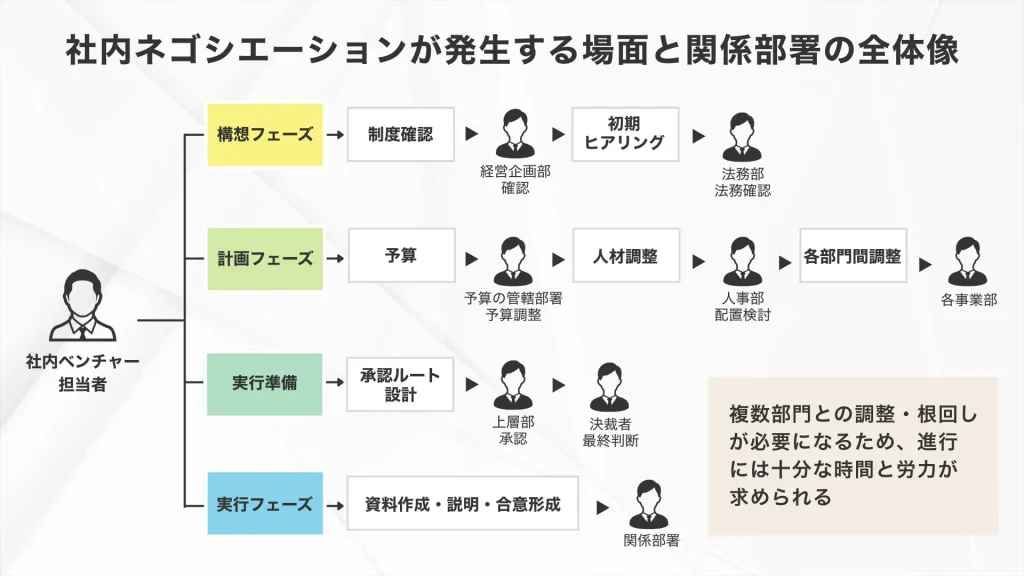

デメリット4. 社内ネゴシエーションがかなり必要

社内ベンチャー担当者は、予算の獲得、人材の確保、関連部署との調整、承認プロセスのクリアなど、様々な場面で社内ネゴシエーション(調整・交渉・根回し)を行う必要があります。稟議プロセスや社内ルールへの対応、関係者への説明と合意形成など、事業そのもの以外の業務に多くの時間と労力を割かれることも少なくありません。

こうした内部調整コストの高さは、社内ベンチャー特有の課題と言えるでしょう。

トップの資質が社内ベンチャーの成否を左右する!

社内ベンチャーを成功させるには、有言実行型の困難な状況をいとわないトップの存在が欠かせません。

成功事例の共通点から学び、社内ベンチャーを成功させましょう!

新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

弊社「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで300件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな弊社に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは下記サービス詳細をご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\「新規事業の悩み」がスッと軽くなる /

コラム著者プロフィール

岡島 光太郎

取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)

事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。

実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。

経営における課題は、決して単一の要素では生じません。

営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。

私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。

■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ

私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。

これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。

▼専門・得意領域

|収益エンジンの構築|

新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。

|DX/業務基盤の刷新|

業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。

|財務・資金調達戦略|

事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。

■仕事の流儀

「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。

戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。

■資格・認定

中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391

経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)