新規事業のリーンスタートアップとは?その意味や手順を解説

-

- 新規事業

- 2022年7月28日

新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

弊社「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで300件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな弊社に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは下記サービス詳細をご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\「新規事業の悩み」がスッと軽くなる /

新規事業のいいアイデアがあるけど、いざ市場に出したら「全く売れなかった」なんて失敗は避けたい。何かいい方法はないか?

リーンスタートアップは『とりあえずやってみよう!』と何が違うの?

新規事業にせっかくアイデアを商品化にしたのに、「全く売れなかった」などの失敗は、誰でも避けたいところです。

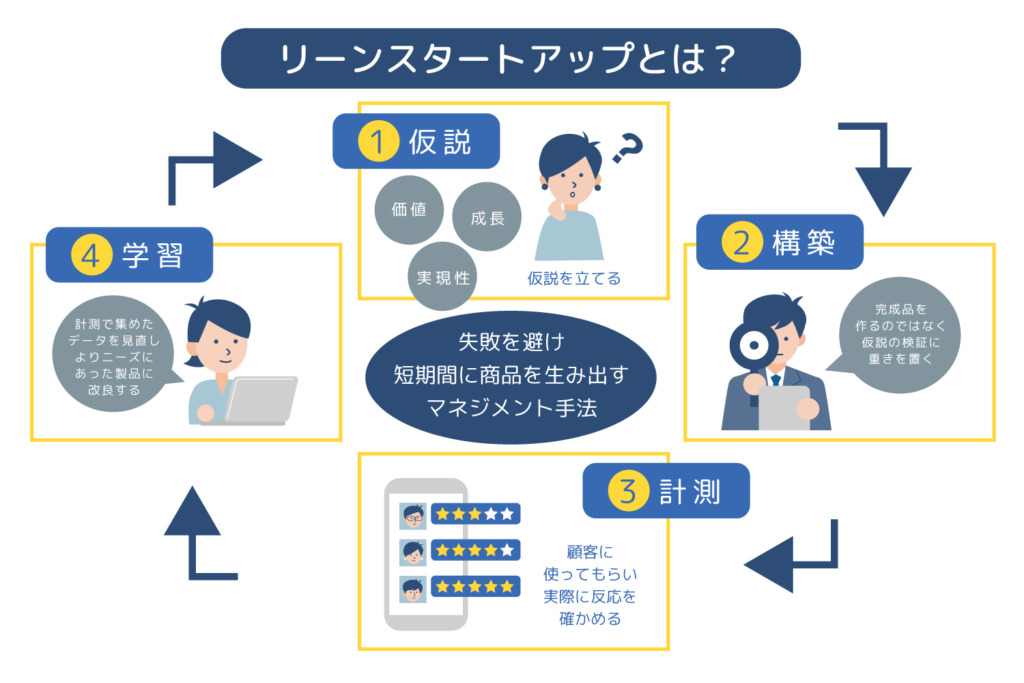

そこで、注目したいのが「リーンスタートアップ」です。リーンスタートアップは失敗を避け、結果を出すためのマネジメント手法のこと。

製品を市場に出した際の反応を“仮説”として立てて、検証を繰り返し、実用化に向け改善していきます。これにより、大きな失敗を避け、本当に消費者のニーズを満たした製品作りが可能となります。

この記事を読み終えると、こんなことが実現できます

- 無駄を削ぎ落として商品を開発できます。

- 「頑張ったのに売れなかった」という失敗を防ぎます。

- 消費者ニーズに合わせて柔軟に商品を改良できます。

新規事業は、“運”や“実力”だけではなく、“マネジメント”も取り入れ、成果を上げていきましょう!

それでは早速、読み進めていきましょう。

目次

新規事業のリーンスタートアップとは?

リーンスタートアップとは、マネジメント手法の1つです。

低コスト・短期間で最低限の機能をもった製品を制作し、実際に顧客に試してもらい、反応を見ながら改良を繰り返します。

新規事業では、リーンスタートアップの活用により、

- 市場での大きな失敗を避けられる

- より消費者ニーズに合った製品・サービスを開発できる

ようになります。

リーンスタートアップの言葉の意味と成り立ち

リーンスタートアップは「リーン」と「スタートアップ」を組み合わせた造語で、英語では「lean startup」と書きます。

具体的には「無駄を排除し徹底的な効率化を行った上で、イノベーションを生み出し、短期間で成長する手法」などと訳されるでしょう。

lean:やせ型の

startup:操業開始

英語ではそれぞれ、上記の意味を持ちますがこれだけでは分かりづらいため、各用語についても詳しく解説します。

「リーン」は無駄の排除を意味する

leanは直訳すると、「やせ型の」「脂肪のない」を意味します。

実は、リーンが「無駄を排除する」という意味を含むようになった理由には、日本の「トヨタ生産方式」が大きく関係しています。

それは、アメリカの学術機関で、トヨタ生産方式や5S活動を研究し、体系化したものを「リーン生産方式」(Lean Production System)と名付けたためです。

そのため、ビジネスシーンで使うリーンには、「無駄がない、効率的な」などの意味が含まれています。

「スタートアップ」はイノベーションを起こした短期間の成長を意味する

startupは直訳すると、「起動」「操業開始」といった意味です。

日本では「起業」の意味で使うケースもあります。

転じて、ビジネスの現場で使う際には「イノベーションをともなった短期間での急成長」を意味しています。

また、同じような言葉に「ベンチャー」がありますが、こちらは「野心的・冒険的な起業」を意味しています。

特に大企業では手の出しにくい分野に、果敢に進出していく企業を指す場合が多いでしょう。

どちらも似ているものの、スタートアップには、「人々の生活様式を変えるような」という意味合いが強くなります。

2008年アメリカの起業家 エリック・リース が提唱

リーンスタートアップは、2008年、アメリカの起業家エリック・リース(Eric Ries)により提唱されました。

彼のブログ「スタートアップの教訓(Startup Lessons Learned)」がきっかで、新聞各社で取り上げられ、書籍化もされています。

自身の経験を元にした起業手法は、現在では多くの企業で取り入れられています。

新規事業のリーンスタートアップ4つの手順

リーンスタートアップは、下記の4つの手順で行います。

- 仮説:製品やサービスが顧客のニーズを満たせるか仮説を立てる

- 構築:仮説を満たす実用最小限の製品(MVP)を作る

- 計測:MVPを顧客に提供し、反応を確かめる

- 学習:反応を元に、製品の改良を繰り返す。

この手順を高速で回し、フィードバックを繰り返すのが基本です。

それぞれの手順について詳しく解説します。

1. 仮説:製品やサービスが顧客のニーズを満たせるか仮説を立てる

リーンスタートアップは、早さが求められる手法です。

とはいえ、仮説があまりにも見当違いでは、その後の工程全てが無駄に終わってしまいます。

そのため、机上で確認できる仮説(予算が足りるかなど)は、予め除外し、MVPの検証が必要なものに絞り仮説を立てましょう。

また、「ターゲット層は合っているか」「どのようなベネフィットが必要か」など、何でも検証すればよい訳でもありません。仮説を立てる際は次の項目を重視しましょう。

- 価値仮説:その製品やサービスは、本当に顧客のニーズに応えられるか

- 成長仮説:その製品やサービスは、顧客から顧客へと広がっていくか

- 実現性仮説:その製品やサービスは、技術的に実現可能か

スタートアップでは、特に1.2.への着目により、思い込みによる無駄な製品制作を防止できます。

仮説の設定では消費者へのアンケートやインタビューなども取り入れると、より具体性が増すでしょう。

2. 構築:仮説を満たす実用最小限の製品(MVP)を作る

MVP(Minimum Viable Product)とは、「顧客のニーズを満たす実用最小限の機能を備えた製品」を意味します。

リーンスタートアップでは、MVPの構築により、商品やサービスの実用化を早められます。また、MVPは完成品を作る必要はなく、あくまでも仮説を検証できれば問題ありません。

そのため、コスト・時間をかけ過ぎない、既製品を利用するなど、機転を利かせることも大切です。

例えば、“オンライン習い事サービス”を新たに始めるとして、仮説が「そもそもパソコンやスマートフォンを使って、習い事をするのか?」の場合。MVPでは「オンラインで習い事をするか?」だけ分かればよいため、配信用コンテンツを自前で用意する必要はありません。

コンテンツやインターフェイスなど、利用できるものは既製品を使い、仮説の検証に重きを置くことがポイントです。

3. 計測:MVPを顧客に提供し、反応を確かめる

制作したMVPを顧客に提供し、実際に反応を確かめましょう。

その際は、下記の属性の顧客に提供するとよいでしょう。

ペルソナ:その製品・サービスを利用する顧客の一般像に近い人物

※ペルソナは必ず検証し、適宜ブラッシュアップを実施しましょう。

アーリーアダプター:流行に敏感な顧客層。自ら情報を収集し、ネットで拡散なども行う

これらの顧客にMVPを提供することで、次のことを検証できるでしょう。

- 顧客のニーズを満たせるか

- 顧客から顧客へと広がっていくか

また、計測の際は、定量データだけでなく、定性データも合わせて集め、多角的にMVPを評価しましょう。

- 定量データ:売上高や利用時間など、数値で管理できるデータ。加工や比較が容易でマーケティングの基礎となる。収集方法は、選択式アンケートなどが有効

- 定性データ:その商品のどこを気に入ったか、なぜ購入しようと思ったかなど、数値で表せないデータ。デザインや質感など、顧客の心を掴む商品を開発する上で重要となる。収集方法は、個別インタビューなどが有効

各データは次の学習で活用するため、より詳細に集めるようにしましょう。

4. 学習:反応を元に、製品の改良を繰り返す

計測で集めたデータを元にMVPを見直し、より顧客ニーズを満たす製品に改良していきます。この流れを繰り返すことで、実際に市場に完成品を出した際は、顧客に受け入れられる製品・サービスとなります。

もし、仮説とは違った結果が出た場合は、次の「辛抱」か「方向転換(ピボット)」を選択します。

辛抱とは、結果はともあれ、現在の方向性を維持したまま継続する状態です。初期段階では、何度か仮説を検証しなければ、結果がわからないケースもあるでしょう。その際は、一旦方向性を維持して進むケースもあります。

方向転換(ピボット)とは、仮説自体を作り変え、商品の方向性を転換することです。継続的に検証を行うなかで、「いつピボットすべきか」が重要となります。“セグメントの変更”や“価値の補足”など、ピボットにはさまざまな方法が存在します。

ピボットの成功事例(Instagram)

ここでピボットの具体例を1つ紹介します。

写真共有アプリ「Instagram」は、前身の位置情報アプリ「Burbn(バーブン)」をピボットした結果、完成したサービスです。

当初、「Burbn」には位置情報や写真投稿など、さまざまな機能がありました。

しかしながら、ユーザーは“画像共有機能”をメインに利用していることに気が付き、写真機能に特化させた結果、現在の「Instagram」が誕生しました。

新規事業が仮説とは異なる結果であっても、顧客ニーズの理解と適切なピボットにより、事業を大きく成長させられる可能性があります。

「手順は分かったものの、うまくできる自信がない」

「自社の状況に当てはめると、どう考えれば良いんだろう…?」

そんなときは、私たち「Pro-D-use」に相談してみませんか?Pro-D-useは伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。

Pro-D-useの新規事業支援サービスの詳細を知る

新規事業のリーンスタートアップ4つのメリット

リーンスタートアップの活用により、ムダを削減し、利益を出すこと、また、変化への柔軟な対応が可能となります。4つのメリットを紹介します。

1. 無駄を削減し、顧客ニーズを満たした製品が作れる

リーンスタートアップでは、常に顧客の反応を確かめながら製品をブラッシュアップします。そのため、作り手の「ユーザーが求めている、必要としている」などの思い込みからくる「無駄」を省きながら、革新的な製品を生み出せます。

例えば、「動画投稿できるマッチングサービス」に需要があると思い、MVPを作成します。利用者の反応を確認したところ、「動画投稿」の部分しか使われていないことが分かれば、そちらに方向転換すればよいのです。

このように、作り手の思い込みがわかれば、ユーザー目線の本当に必要な製品を作れるでしょう。

2. 先行者利益を獲得しやすい

未開拓市場や成長が早い市場では、他社に先行して製品・サービスを送り出せれば、それだけ利益を得やすくなります。

そのため、リーンスタートアップは、製品化できる技術革新の多い企業では、特に有効な方法です。

何が吉と出るか不明確な新規市場では、数を打てる企業の方が、先行者利益を得られる確率は高まります。

また、他社が追従する前に、顧客ニーズを汲み取って製品を改良できるため、優先的な地位を長く獲得できる点もメリットです。

3. 市場での失敗を避け、次の事業に活かせる

仮説の検証を十分に行うため、製品自体の失敗に素早く気付けます。

そのため、市場に出しても売れなかったなど、新規事業で避けたい、大きな失敗を回避できます。

また、もし、仮説に反した結果が出たとしても、軌道修正を繰り返せるため、最終的には顧客ニーズを満たした製品を作れる可能性もあります。

大きな失敗は回避しつつ、小さな失敗は軌道修正できるため、新規事業に必要な挑戦的な姿勢を失わずに進めるでしょう。

4. VUCA時代に適したマネジメントができる

VUCA(ブーカ)とは、市場環境や個人を問わず、社会を取り巻くあらゆる環境が激しく変化し、将来の予測が困難な状態を表します。下記の頭文字を取り、そのような時代をVUCA時代と呼びます。

- Volatility:変動性、変化の激しい状態

- Uncertainty:不確実性、先が見えない状態

- Complexity:複雑性、単純に解決できない状態

- Ambiguity:曖昧性、絶対的な解決方法がない状態

特にビジネスの現場では、半年前まで流行していた商品が、今では姿さえ見ない事態も多々起こります。

そのような環境では、何年もかけて入念に準備をしても、既にニーズや外部環境が変化しているなどの事態も考えられます。

そのため、仮説を検証しながらニーズを満たしていくような、“走りながら考える”タイプのマネジメント手法が求められます。

新規事業のリーンスタートアップ5つの注意点

新規事業のリーンスタートアップでは、MVPにコストをかけ過ぎない、とにかく動けばよい訳ではないなど、注意点もいくつかあります。

よくある間違いや注意すべきことを5つ解説します。

1. 新しいアイデアを生み出す方法ではない

リーンスタートアップは、既にあるアイデアの可能性を検証し、発展させていくためのアプローチ方法です。

そのため、新規事業で何をするか、どの市場を選ぶか、など、アイデアを生み出す方法ではない点に注意が必要です。

アイデア出しには「ペルソナ分析」や「マンダラート」、市場分析には「3C分析」など、異なったフレームワークを活用しましょう。

2. とにかく動けばよい訳ではない

リーンスタートアップは「考える前に行動する」方法とも異なります。

要となるのは仮説であり、仮説を元に構築‐計測‐学習のフィードバックを繰り返し、製品を消費者ニーズに近づけていきます。「アイデアがあるからまずは動こう!」ではない点に注意しましょう。

事実、リーンスタートアップの提唱者自身、「起業とはマネジメントである」(計画のみでも、とにかくやってみようでもない)と述べています。

3. MVPにコストをかけ過ぎない

MVPは仮説を検証するための道具であり、デモ版とは違う点にも注意しましょう。そのため、仮説さえ検証できれば、どのようなものでも問題ありません。なにより新規事業の失敗を避けるためにMVPを作成する面もあります。そのため、コストや労力をかけ過ぎることは適切ではありません。

また、見た目や中身を作りこんだMVPだとしても、「仮説」が検証できなければ作り直しが必要です。「そのMVPで仮説は検証できるか」を念頭におきましょう。

4. ネガティブな反応があっても失敗とは限らない

顧客の反応の中には、MVPに対してネガティブな意見も含まれます。

しかし、悪い意見が上がったからといって、即、その製品やサービスが失敗であるとは限りません。その意見を元にMVPの改良を続けること、また、場合によってはピボットにより対応できるためです。

もし、MVPの時点で悪い評判が拡散された場合は、ユーザーを限定し検証を続ける、本番製品は名前を変えるなどの方法が有効です。

5. 「リーンスタートアップは時代遅れ」とは言い切れない

リーンスタートアップが提唱されたのは2008年のことです。

そのため、下記のように、今の時代にはそぐわず、時代遅れであるとの意見もあります。

- 中途半端なMVPを出せば、SNSですぐに悪評が拡散される

- 顧客の意見を元にピボットを繰り返すと、企業の信頼性が損なわれる

- 最新技術の新規事業では、そもそもランニングコストは削減できない

1は顧客を限定し検証を繰り返す、2はピボットする時期や回数が重要となるでしょう。

3はどのようなフレームワークにも当てはまりますが、自社の新規事業との相性を見極めた上で活用しましょう。

特に、複雑なニーズがありながらも検証が可能な分野や、改善を重ねていく分野には、現在でも有効な方法といえるでしょう。

業種としては、webサービスやECビジネス、オーダーメイド、業務改善などに適正があります。

新規事業はマネジメントを活用し進めていこう

リーンスタートアップは、仮説‐構築‐計測‐学習のサイクルを回し、革新的なアイデアを短期間で市場に送り出すためのマネジメント手法です。失敗も学びに変え、柔軟な軌道修正を行うことで、より消費者ニーズに即した製品を生み出すことができます。

ただし、適切な仮説を十分に検証する、MVPの制作にコストをかけすぎない、など、注意も必要です。

新規事業の性質に合った手法か見極め、リーンスタートアップを活用しましょう。

新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

弊社「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで300件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな弊社に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは下記サービス詳細をご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\「新規事業の悩み」がスッと軽くなる /

コラム著者プロフィール

岡島 光太郎

取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)

事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。

実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。

経営における課題は、決して単一の要素では生じません。

営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。

私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。

■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ

私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。

これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。

▼専門・得意領域

|収益エンジンの構築|

新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。

|DX/業務基盤の刷新|

業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。

|財務・資金調達戦略|

事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。

■仕事の流儀

「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。

戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。

■資格・認定

中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391

経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)