「事業承継戦略」3つの成功事例から重要ポイントをプロ解説

-

- 事業承継

- 2025年8月27日

事業承継の戦略を練っている経営者の方は、こんな疑問やお悩みをお持ちなのではないでしょうか?

- 「後継者候補を誰にするか、本人の意向も含めて定まっていない」

- 「経営者自身の引退時期や今後の関わり方を、まだ整理できていない」

- 「自社の事業・財務状況を後継者や関係者に十分共有できておらず、株価や税金対策に向けた合意形成を進められない」

こうした悩みが絡み合うことで、どんな事業承継戦略にすべきか判断できなくなる経営者は多いものです。

事業承継戦略には、親族内承継・親族外承継・M&Aという3つの選択肢がありますが、まずは以下の「事前に整理すべき4つの項目」を手がかりに自社の状況を少しずつ整理することが大切です。

▼事業承継戦略のために整理すべき4つの項目

- 整理項目1.後継者候補の選定と意向確認を行う

- 整理項目2.経営者の希望と引退時期を整理する

- 整理項目3.自社の事業・財務の状況を洗い出す

- 整理項目4.現経営者と後継者候補で会社の未来像を描く

筆者の経験上、「現経営者」と「後継者候補」、「幹部たち」でひとつずつ整理しながら将来像を作り上げるなかで、事業承継戦略は確実に前に進めることが可能です。

筆者は「(株)Pro-D-use」という事業承継に強い経営コンサルティング会社を経営しており、これまで多くの事業承継の戦略支援をしてきました。

本記事では、事業承継戦略を選ぶために整理すべきポイントのほか、その後の大まかな進め方と最初にやるべきことを解説します。

▼この記事で解説すること

- 事業承継戦略が成功した3つの事例

- 事業承継戦略のために整理すべき4つの項目

- 事業承継戦略を選んだあとの進め方と最初にやるべきこと

- 事業承継コンサルを選ぶ3つのポイント

事業承継戦略が決まらずに準備を進められていない方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

目次

事業承継戦略の「3つの成功事例」

事業承継戦略を選ぶときは、自社に近い事例を参考にすることがおすすめです。今回は、弊社(株)Pro-D-useが現場に入ってご支援した3社の成功事例を紹介します。

▼事業承継戦略の3つの成功事例

- 事例1. ヒロセ技研(株)様

実践型ミッションで後継者を育成・開発 - 事例2. (株)コスモス食品様

中長期の視点で後継者の成長を見据えた親族内承継を進行 - 事例3. 新禮クリエイティブワーク(株)

親族内承継後に「私にしかできないお店」を実現

いずれも中・長期的な視点で事業承継に取り組んでいるのが特徴です。それぞれ概要を解説するので、参考にしてみてください。

事例1. ヒロセ技研(株)|実践型ミッションで後継者を育成・開発

事業承継は、単に役職や株式を引き継ぐだけでは成功しません。

ヒロセ技研株式会社さまでは、後継者が真の経営者として成長するために、(株)Pro-D-useが設計・伴走する「実践型ミッション」が導入されました。

このとき大切にしたのが、以下の図解のように「良質なミッション×打席数×伴走」という設計です。

▼ヒロセ技研様/後継者育成の支援内容

▼ご支援で大切にした3つのこと

- 良質なミッション

後継者の課題や伸ばしたいスキルに紐付くミッション、全社的に重要なプロジェクト - 打席数

短期間で企画・提案・決断を繰り返す経験 - 伴走

ミッションごとに学びを増やすためのサポート

特に伴走部分については力を入れ、事業承継のプロである(株)Pro-D-useが一緒に会社の課題解決に取り組みました。3か年計画を立てて全国の拠点を一緒に回ったことで、真の課題が発見され、全体の大きな方針が見えるまでになりました。

事業承継者の成長課題に合わせて設計されたこの仕組みは、社内外の信頼を高め、円滑な世代交代を実現する理想的なモデルといえるでしょう。

事例2. (株)コスモス食品|中長期の視点で後継者の成長を見据えた親族内承継を進行

事業承継を成功させるうえで、「後継者の段階的な成長をどう支えるか?」は重要です。

株式会社コスモス食品さまでは、親族内承継を前提に、三代目候補が入社当初から現場経験を重ね、営業部門の改革に挑みました。

当時の営業は属人的で、顧客情報の共有もなく個人商店化していました。後継者は自社ブランド営業を強化する使命を担い、(株)Pro-D-useとともに営業戦略を策定。メンバー面談や営業同行を通じて現状を把握し、チームで営業できる仕組みに転換しました。

▼コスモス食品様/後継者育成の支援内容

その結果、営業のPDCAが回り、提案が上層部に通りやすくなり、父からも「計画して動けるようになった」と成長を実感する言葉をもらいました。さらに、経営コンサルタントとの壁打ちを通じて施策を具体化する習慣が根づき、理念やビジョンを自分の言葉で語れるようになったことが、社内外の信頼醸成にもつながっています。

時間をかけて後継者を育成し、組織改革と並行して承継を進めたこのプロセスは、親族内承継を成功させる好例といえるでしょう。

弊社がご支援させていただいたコスモス食品株式会社様の事業承継の事例については、以下で詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。

事例3. 新禮クリエイティブワーク(株)|親族内承継後に「私にしかできないお店」を実現

事業承継はゴールではなく、新たな経営のスタートです。

新禮クリエイティブワーク株式会社さまでは、親族内承継を経て後継者が代表に就任しましたが、当初は「自分の色をどう事業に出すか」という課題に直面していました。

そこで、(株)Pro-D-useでは後継者が自らの価値観や強みを掘り下げる対話の場を設計しました。このとき、単なる理念の整理に留まらず、実際に新店舗のコンセプト立案やリニューアル企画を自ら考え、社員やお客様の声を取り込みながら形にしていくプロセスを繰り返しています。

この実践を通じて、漠然とした想いは「地域に根ざし、私にしかできないお店をつくる」という明確なビジョンに昇華されました。

承継後の後継者が自信を持って戦略を立案・実行できるようになったのは、「経営者としてどうありたいか」という問いに徹底的に向き合えたからです。伝統を受け継ぎつつ独自の価値を築いたこの事例から、承継後の経営に主体性と外部協力者の客観的な視点が重要であることがわかります。

弊社がご支援させていただいた新禮クリエイティブワーク株式会社様の事業承継の事例については、以下で詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。

このように、弊社(株)Pro-D-useでは、様々な会社の事業承継の戦略作成や実行の伴走をしております。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

事業承継戦略のために整理すべき4つの項目

自社に適した事業承継戦略を選定するためには、以下の4つの項目を整理することが大切です。

▼事業承継戦略のために整理すべき4つの項目

- 整理項目1.後継者候補の選定と意向確認を行う

- 整理項目2.経営者の希望と引退時期を整理する

- 整理項目3.自社の事業・財務の状況を洗い出す

- 整理項目4.現経営者と後継者候補で会社の未来像を描く

事業承継のご支援をしている筆者の経験上、上記4つの項目は順序立てて進めるというよりも、並行して進めていく方が良いと強く感じます。

ひとつずつ内容を確認し、手がつけられそうな部分から始めてみましょう。

整理項目1. 後継者候補の選定と意向確認を行う

現在、後継者または後継者候補がいるかどうかによって、やるべきことが異なります。

▼パターン別のやるべきこと

- パターン1. 後継者が決まっている場合は下積みも含めて計画を立てる

- パターン2. 後継者が決まっていない場合は早期に第三者に相談する

パターン1. 後継者が決まっている場合は下積みも含めて計画を立てる

後継者が決まっている、または後継者候補者がいる場合、まずは本人に事業を引き継ぐ意向があるかを確認します。とくに親族内承継では、子どもが継いでくれると思い込んでいて、いざ事業承継のタイミングで「継がない」といわれてしまうケースがあるため、早めの確認が必要です。

本人の同意が得られれば、親族内承継や従業員承継を軸に、具体的な育成計画の策定に進みます。基本的に、一般社員として3年ほど下積みを経験させ、10年単位で経営者への道筋を描くことが望ましいです。ただし、社外で実績を積んでいる人材が候補なら、育成期間を短縮できる可能性があります。

▼後継者育成のステップ

いずれにしても、いきなり役員に登用するのは避け、現場経験を重ねさせることで、経営者に必要な判断力や信頼感を養うことが大切です。

また筆者の経験上、育成するなかで、単に「社長になりたい」という動機しかない候補者への承継は避けた方が賢明です。いずれかのタイミングで、トラブルになる可能性が非常に高いです。

もし、従業員規模が50名以上の場合は、後継者を支える将来の幹部候補も育成する必要があります。候補者の育成の一貫としてチームを組ませ、時間をかけて経験を積ませます。幹部候補も、いきなり役員に任命するのではなく、経営推進室などの特別部署を設け、現経営者や既存幹部との意見交換や学びの機会を通じて成長させていくことが望ましいでしょう。

パターン2. 後継者が決まっていない場合は早期に第三者に相談する

後継者が決まっていない場合は、早い段階で第三者の専門家に相談しましょう。その上で、後継者候補の同意が得られない、または適任者が見つからない場合は、最終的にM&Aも選択肢に入ってきます。

しかし、創業以来の経営理念や企業文化を重視するなら、親族や従業員などによる承継を優先的に検討するのが理想です。このとき重要なのが、焦って安易にM&Aを決めないことです。

事業承継の経験が豊富な第三者のプロに相談することで、自社だけでは気づかなかった新たな活路を見出せる可能性があります。後継者が決まらず不安を感じたら、弊社(株)Pro-D-useのような、事業承継の専門家に相談することが早期解決への第一歩です。

整理項目2. 経営者の希望と引退時期を整理する

あらかじめ、経営者の引退タイミングが決まっていると、事業承継計画を立てやすくなります。引退のタイミングが決まっているかどうかで準備の進め方が変わるため、2つの状況に分けて解説します。

▼経営者の希望や状況に応じてやるべきこと

- 引退のタイミングが決まっている場合:逆算して計画的に準備する

- 引退のタイミングが未定の場合:緊急時に備えて準備を始める

引退のタイミングが決まっている場合:逆算して計画的に準備する

たとえば、65歳で引退するなど具体的な時期が定まっている場合は、そこから逆算して準備を進める必要があります。

後継者の育成には5年から10年を要するのが一般的であり、教育プランや株式・資産の承継方法を早めに検討しなければ、十分な期間を確保できません。M&Aの場合は実行までに1年以上かかるケースも多く、承継方法によって必要な時間が異なる点に注意が必要です。

退任時期から逆算して、育成期間や手続き期間に無理がないかを現実的に見積もることが、円滑な承継に直結します。

引退のタイミングが未定の場合:緊急時に備えて準備を始める

「まだ先のこと」と思っている経営者も、不測の事態に備えて準備を早めに始める必要があります。病気や事故で突然の引退を迫られると、会社が混乱しやすくなるためです。

この場合は、経営権の一時的な代行体制や株式の分散リスクの整理から始めると安心です。後継者の育成が進んでいることも大切なため、後継者候補の選定と意向確認も同時に進めましょう。

整理項目3. 自社の事業・財務の状況を洗い出す

事業承継では、引き継ぐ対象である会社そのものの現状を客観的に把握することも必要です。

事業の収益性や財務状況は、承継方法を左右する重要な要素です。赤字や債務超過では親族や従業員が承継に消極的になり、M&Aでも買い手が見つかりにくくなります。逆に、安定した収益基盤があれば、後継者も安心して引き継ぐことができ、成長戦略を描きやすくなります。

また、自社株式の分散状況や事業承継税制の活用の可能性といった税務面も確認が必要でしょう。経営権の安定と税負担の最適化を見据えて、財務諸表と株主構成を整理することが大切です。

整理項目4. 現経営者と後継者候補で会社の未来像を描く

これまで築いてきた理念や事業の承継を重視するのであれば、この会社を将来どのような姿にしていきたいかをあらかじめ明確にし、共有しておくことが大切です。そのためには、現経営者と後継者候補、幹部たちが、現状維持・変革・成長・撤退といった方向性を話し合う必要があります。特に、現場側に強い経営幹部を巻き込むことは必須事項です。

このとき、意見の違いから対立が生じたり、明確な結論が見つからなかったりすることもあります。その場合、利害関係のある幹部や従業員は立場上発言しにくいため、第三者が「翻訳家」として対話を整理し、両者の考えをすり合わせる役割を果たすことが効果的です。

方向性は同じでも手法や伝え方の違いから衝突が起きることも多いため、外部の専門家を交えて未来像を明確にすることが、承継戦略の成功につながっていきます。

事業承継の3つの戦略のメリット・デメリットを比較

事業承継戦略には、親族内承継・親族外承継・M&Aという3つの選択肢があります。

以下のように、どの戦略にもメリットとデメリットがあり、自社の状況や経営者の希望によって最適な戦略は異なります。

▼事業承継の3つの戦略のメリット・デメリット

| 戦略 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 親族内承継 | ・経営理念や社風を維持しやすい ・従業員や取引先の理解を得やすい | ・後継者の資質や能力、意欲に大きく依存する ・親族間の争い(相続・遺留分等)が起きる可能性がある |

| 親族外承継 | ・親族に適任者がいなくても、承継できる ・組織の客観性・透明性を高めやすい | ・親族内承継と比較して、社内外の理解を得にくいこともある ・後継者の育成に時間を要することがある |

| M&A | ・1~2年といった短期間で承継できる可能性がある ・創業者利益(売却益)を得られる | ・理念や雇用継続に課題がある ・承継後に売却先の会社とフィットせず、業績が大きく落ちる可能性がある ・買い手との条件交渉が難航する可能性がある |

各戦略の特徴を理解し、自社の課題や目的に照らして戦略を選択することが重要です。事業承継における3つの戦略の概要を振り返りながら、今一度自社が選ぶべき道を整理してみてください。

戦略1. 親族内承継とは「親族に会社を引き継ぐ方法」

親族内承継は、子や配偶者などの親族に株式や経営権を渡す方法です。理念や社風を守りやすく、従業員や取引先の理解も得やすい傾向があります。

ただし、相続税や贈与税などの税負担が大きくなる可能性や、親族間の争いに発展するリスクがあるため、計画的な準備が欠かせません。

戦略2. 親族外承継とは「親族以外に会社を引き継ぐ方法」

親族外承継は、役員や従業員など社内の人材に継がせる方法です。経営や現場を熟知した人材に託せるため、方針の継続性を保ちやすい特徴があります。

一方で、株式取得資金をどう確保するかが大きな課題です。MBOなどの手法や会社側の支援が必要で、経営に関与しない親族株主への調整も求められます。

戦略3. M&Aとは「第三者に会社を売却する方法」

M&Aは、外部の企業や投資家に株式や事業を譲渡する方法です。短期間で承継できる場合があり、経営者は売却益や保証解除など大きなメリットを得られます。

ただし、売却先によっては理念や雇用が守られないリスクもあるため、慎重な相手選びと専門家の支援を得た交渉が欠かせません。また、承継後に売却先の会社とフィットせず、会社の理念や社風、伝統などが一新されて業績や社風が一気に落ちていく可能性もあります。

そのため、現在の会社の在り方を大切にしたい場合は、M&Aは最終的な選択肢として考え、親族内承継か親族外承継から検討することをおすすめします。

事業承継戦略を選んだあとは|進め方と最初にやるべきこと

選択した事業承継戦略によって進め方は異なります。

▼3つの事業承継戦略

- 親族内承継の場合

- 親族外承継の場合

- M&Aの場合

ここからは、代表的な3つの戦略ごとの進め方と最初にやるべきことを大まかに紹介します。

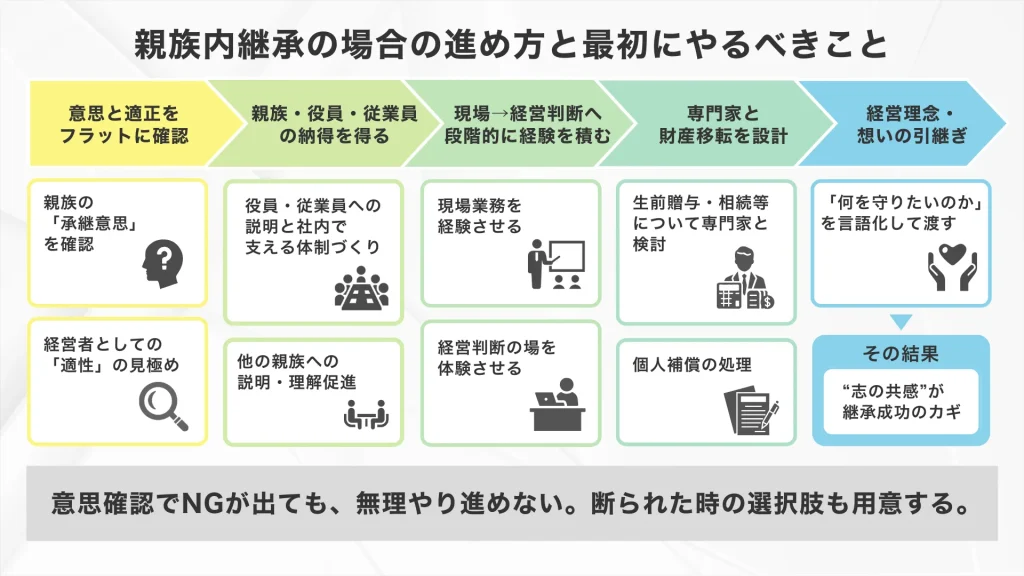

親族内承継の場合

親族内承継ではまず、後継者候補となる「親族の意思」と「適性」を必ずフラットに確認する必要があります。

意思が固まっていれば、ほかの親族や役員・従業員との合意形成を進め、会社全体で支える体制を整えます。そのうえで、「現場業務」から「経営判断」までを段階的に経験を積ませる育成計画を策定する流れがよいでしょう。

並行して、株式や財産の移転方法(生前贈与・相続など)を専門家と検討し、経営理念や個人保証の処理も含めて着実に引き継ぎます。

▼親族内承継の進め方と最初にやるべきこと

なお、意思確認の段階で後継者候補の親族に拒否される可能性もあります。以下の記事では、そうした場合も含めて親族内承継の進め方やポイントを解説しているので、あわせてご覧ください。

あわせて読みたい

「親族内承継」は最高の手段!進め方と承継事例をプロが解説

会社の将来を考え、親族への事業承継を検討している経営者の方は、こんなお悩みをお持ちではないでしょうか? 「親族に会社を継いでもらいたいが、何から準備すればいいのだろう?」 「相続をきっかけに、親族間でトラブルが起こらないかが心配だ…」 「会…

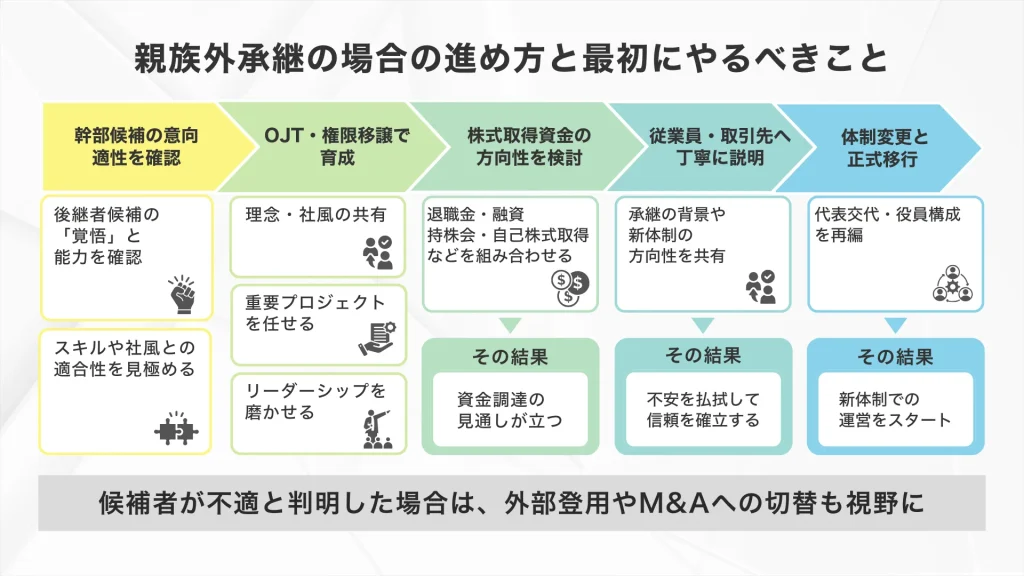

親族外承継の場合

親族外承継の場合、社内の幹部候補の意向と適性を確認し、後継者を確定することから始めます。

この場合、現経営者と理念や社風を共有したうえで、重要プロジェクトの責任者を任せるなどOJT(オージェイティー)や権限移譲を通じて育成します。最大の課題である「株式取得資金」については、退職金の活用や融資支援などを活用しましょう。

現場で事業承継をご支援している筆者の肌感覚では、「従業員や取引先への丁寧な説明」については後回しにされがちです。しかし、「従業員や取引先への丁寧な説明」は、事業継続の上でとてもに重要な要素になりますので、先手を打って進めることで新体制を盤石にしておくことが重要です。

▼親族外継承の進め方と最初にやるべきこと

なお、「親族外承継(従業員承継)を成功させるポイントや進め方」については以下の記事が参考になるので、併せてご覧ください。

あわせて読みたい

成功する「従業員承継」9つのステップを、承継コンサルが解説

従業員承継とは、従業員の中から後継者を選び事業を引き継ぐ方法で、親族外承継の一つです。社内事情に詳しい従業員が引き継ぐため、事業の円滑な承継が期待され、親族内承継と比べて後継者の選択肢が広がり、業務や文化を自然に引き継ぎやすい点が大きなメリ…

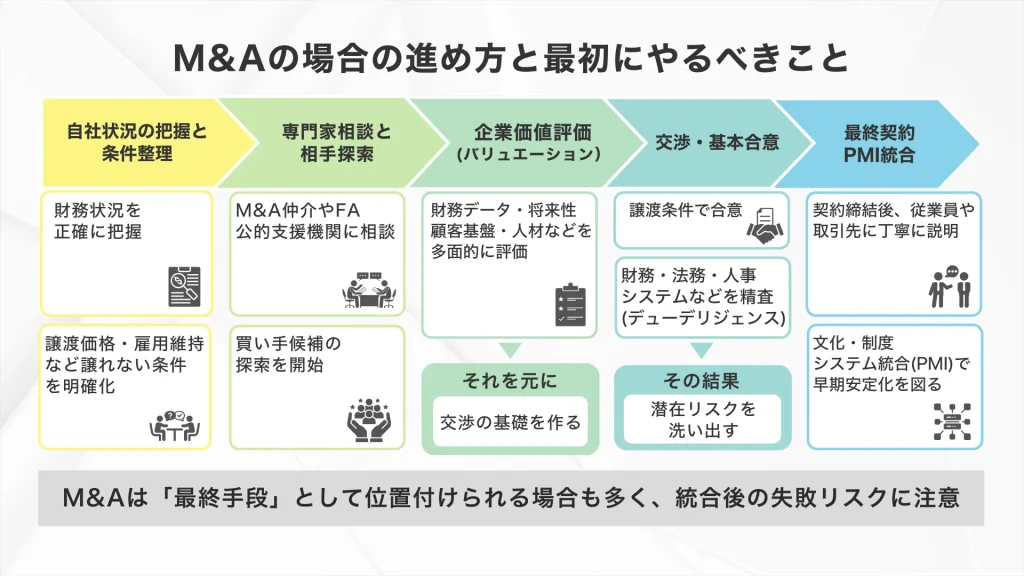

M&Aの場合

M&Aの場合、自社の事業や財務状況を正確に把握し、譲渡価格や雇用維持といった譲れない条件を整理します。その後、M&A仲介業者や公的機関に相談し、相手企業の探索を開始する流れです。

候補が見つかれば、企業価値評価(バリュエーション)から交渉、基本合意、デューデリジェンスを経て、最終契約に至ります。契約後は従業員への説明や業務の引継ぎを行い、円滑な統合(PMI)によって事業の価値を守ります。

▼M&Aの進め方と最初にやるべきこと

なお、あくまで筆者のこれまでの経験内での話にはなりますが、M&Aはどこの誰かも分からない第三者に会社を譲渡する手段となるため、M&A後に上手くいかず、会社が失速していくことを頻繁に目にします。そのため、M&Aは最終手段として認識しておくことが重要だと筆者は考えます。

事業承継戦略の選定はプロへ相談

自社の進むべき方向性がある程度見えてきても、「この戦略で本当にうまくいくのか?」と迷う経営者は少なくありません。親族内承継や親族外承継、M&Aといった戦略は、それぞれ一長一短で、最終判断をためらうケースも多く見られます。

しかし、そのまま放置していては、突発的な事業承継を余儀なくされ、承継後の会社経営がうまくいかないといった事態を招きかねません。

このような行き詰りを感じたときは、事業承継のプロによる第三者の視点の導入を検討してみてください。プロに相談すれば、自社の強みや課題を客観的に整理でき、潜在的なリスクや新たな可能性も見えてきます。経験豊富なプロであれば、自社に本当に適した戦略を提示し、具体的な実行まで支援してくれるはずです。

(株)Pro-D-useでは、事業承継に精通した専門家が、将来像の整理から承継戦略の実行まで伴走します。後悔のない選択をするために、ぜひお気軽にご相談ください。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

自社に適した事業承継コンサルを選ぶ3つのポイント

事業承継戦略の選定に迷ったり、その後の進行が滞ったりしたときは、プロへ相談することをおすすめします。このとき、自社に適した事業承継コンサルを選ばないと、結果につながらない可能性は高いでしょう。

ここからは、自社に適した事業承継コンサルを選ぶためのポイントを3つ厳選して解説します。

▼事業承継コンサルを選ぶ3つのポイント

- ポイント1. 自社の状況に応じて戦略を中立的に提案できるか

- ポイント2. 承継後も見据えた実行支援まで対応してくれるか

- ポイント3. 所属する専門家の実績・得意領域が明確か

以下の記事では、より詳しく事業承継コンサル選びの極意を解説しているので、ぜひ参考にしてください。

あわせて読みたい

経営者必見!「事業承継8つの専門家」を事業承継プロが解説

「事業承継についてどの専門家に相談すれば良いのかわからず、最初の一歩を踏み出せない」そんな経営者の方も多いのではないでしょうか? 事業承継は、経営だけでなく税務や法務など、さまざまな課題が複雑に絡み合う問題です。経営者が一人で正しく、迷うこ…

ポイント1. 自社の状況に応じて戦略を中立的に提案できるか

自社に適した事業承継コンサルを見極めるポイントは、親族内承継・親族外承継・M&Aのいずれかに誘導するのではなく、経営者の希望や会社の財務状況、後継者の状況を踏まえたうえで、中立の立場から最適な提案をしてくれるかどうかです。

事業承継は、税務・法務・実務のそれぞれの分野で専門家の力を借りる必要があります。税務や法務は、専門的な知識や手続きがともなうため、士業の力を求めることになります。しかし、士業は依頼者である経営者個人を優先するため、フラットな立場から適切な助言ができない場合がほとんどです。

そこで重要になるのが、以下の図解にもあるように、士業を含めた「三本の矢」です。

▼士業と事業承継コンサルの役割

▼事業承継に必須の専門家「三本の矢」

- 税務:税理士・会計士

- 法務:弁護士

- 実務:事業承継コンサル

実務には、「経営戦略の策定」や「後継者育成」、「業績改善」、「社内調整」、「従業員育成・マネジメント」、「トラブル対応」なども含まれます。これは税理士・会計士・弁護士など士業にとっては専門外です。そのため、偏った助言を避けるためにも事業承継と現場に強いコンサルに任せることが大切です。

専門家へ依頼するときは、実務面や現場に入り込むことまで支援範囲としている事業承継コンサルに相談しましょう。M&Aを主力とするコンサルはM&Aありきの提案に傾く場合がありますが、事業承継コンサルであれば多様な選択肢を並べたうえで、フラットな立場から会社の未来にとって最善の道を探してくれます。

相談するにあたって、実務の対応範囲を必ず確認し、中立的に伴走してくれるパートナーを探してみてください。

ポイント2. 承継後も見据えた実行支援まで対応してくれるか

事業承継は計画を立てて終わりではなく、承継後の実行段階こそが本番です。承継計画を策定しても、後継者が社内で信頼を得られなければ、組織の求心力を失い、経営の安定化にはつながりません。

そのため、事業承継コンサルを選ぶときは、計画策定に留まらず、承継後の実行支援まで一貫してサポートしてくれるかどうかを確認することが大切です。

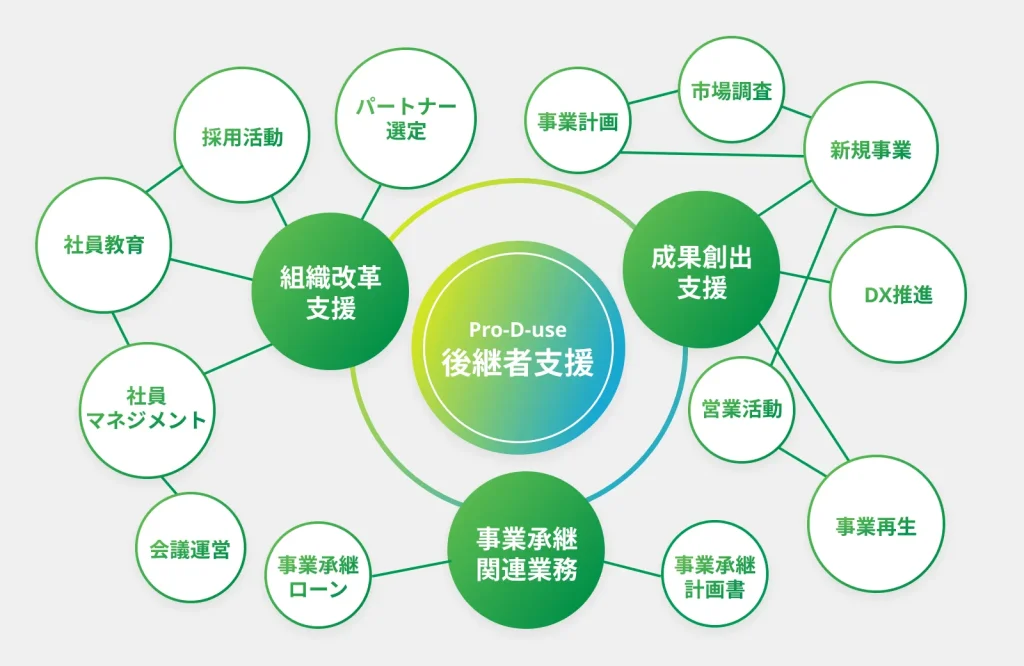

たとえば(株)Pro-D-useは、後継者支援を目的として、組織改革や成果創出、事業承継関連業務など、各分野を伴走で支援しています。

▼(株)Pro-D-useの後継者支援

このなかには、後継者が「さすが◯◯さん」と社内で認められるように実績づくりをサポートしたり、役員や従業員とのコミュニケーションやマネジメントの定着を支援したりするなどの支援が含まれます。また、組織改善・改革やパートナー会社・士業の検討、採用面談への同行など、経営の現場に踏み込んだ支援も可能です。

絵に描いた餅で終わらせず、承継後の経営を安定軌道に乗せるには、このように実行段階にまで寄り添えるコンサルを選ぶ必要があります。

ポイント3. 所属する専門家の実績・得意領域が明確か

事業承継を支援する専門家といっても、そのバックグラウンドはさまざまです。税理士や弁護士といった士業が母体の事務所もあれば、経営戦略に強いコンサルティングファーム、あるいはM&Aの成立をゴールとする仲介会社もあります。

それぞれ立ち位置や得意分野が異なるため、自社の課題に合ったパートナーを選ぶことが大切です。候補となる会社のWebサイトで過去の実績や事例を確認し、自社の課題と照らし合わせて、専門性が本当にマッチするかを見極めましょう。

(株)Pro-D-useでは、経営状況を紐解くところから、事業承継の戦略選定、後継者育成の伴走支援、承継後の経営支援も含めてサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

事業承継に強いプロに相談しながら、強固な事業承継戦略を実行しよう

事業承継戦略を選定するときは、まず以下のポイントを整理することが大切です。

▼事業承継戦略のために整理すべき4つの項目

- 整理項目1.後継者候補の選定と意向確認を行う

- 整理項目2.経営者の希望と引退時期を整理する

- 整理項目3.自社の事業・財務の状況を洗い出す

- 整理項目4.現経営者と後継者候補で会社の未来像を描く

事業承継には、親族内承継・親族外承継・M&Aといった3つの戦略があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。いずれの方法を選ぶにしても、経営者の希望や会社の状況を整理し、中立的に比較検討する姿勢が欠かせません。

事業承継を見据えるのであれば、今から準備を進めることが大切です。まずは、事業承継コンサルへ相談し、自社状況の整理から始めることをおすすめします。

(株)Pro-D-useでは、経営者の希望・会社の現状・後継者の有無を踏まえて、中立的に承継戦略を提案し、準備から実行までを幅広くサポートしています。

「初回相談は無料」なので、自社に合った事業承継の進め方を知りたい方は、以下のボタンからお気軽にご相談ください。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

コラム著者プロフィール

岡島 光太郎

取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)

事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。

実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。

経営における課題は、決して単一の要素では生じません。

営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。

私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。

■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ

私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。

これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。

▼専門・得意領域

|収益エンジンの構築|

新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。

|DX/業務基盤の刷新|

業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。

|財務・資金調達戦略|

事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。

■仕事の流儀

「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。

戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。

■資格・認定

中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391

経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)