ワンマン経営の成功例と改善チェック項目をプロが解説

-

- 事業承継

- 経営ノウハウ

- 2025年10月7日

ワンマン経営で成功した事例をお探しの経営者の方は、こんなお悩みをお持ちではないでしょうか?

- 「このままワンマン経営を続けて、会社は成長するのだろうか」

- 「気づけば周りがイエスマンばかりで、従業員の主体性がなくなっている」

- 「ワンマン経営で成功してきたが、社員や取引先など周囲の目が気になる」

筆者のこれまでの経験上、中小企業・創業期の会社は「ワンマン経営で成功する」ケースが多いのは事実です。一方で、相次いで「会社規模が拡大するにつれ、経営体制が合わなくなってきた」と感じる経営者からの相談が弊社に寄せられます。これは、会社が成長しているからこそ感じる悩みです。

こうした状況では、まず自社が改善が必要かどうかを見極める必要があります。ワンマン経営の改善チェック項目は以下の通りです。

▼ワンマン経営の改善「6つのチェック項目」

- チェック項目1. 自分の能力と、組織の規模が見合わないと感じてきた

- チェック項目2. 経営幹部が自分の意見を言わない

- チェック項目3. 社員の顔と名前が一致しなくなってきた

- チェック項目4. 業績好調で拠点(支店や工場など)を増やしたが、社内調整がうまくいかない

- チェック項目5. 業績が悪化または低迷している

- チェック項目6. 従業員の離職率が高い

現状を整理したあと、ワンマン経営を続けるのか、組織運営へ移行するのかを検討することが重要です。

筆者は(株)Pro-D-useという、経営者の悩みに特化した経営コンサルティング会社を経営しており、これまで多くの会社の「ワンマン経営の課題解決」を支援してきました。

本記事では、ワンマン経営でも成功する、「チェック項目」や「組織運営へ移行するポイント」、「ワンマン経営の成功例」などを解説します。

▼この記事で解説すること

- ワンマン経営の改善チェック項目

- ワンマン経営から組織運営へ移行するポイント

- ワンマン経営は絶対ダメなのか

- ワンマン経営の成功事例

- ワンマン経営を成功に導く条件

ワンマン経営の成功例を探して会社を成長させたい一方で、現状に不安や焦りを感じている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

目次

ワンマン経営の成功を目指す前に!まずは改善が必要かチェックしよう

ワンマン経営の成功を目指す前に、会社として現在の体制で問題がないかどうかを見極める必要があります。方向転換をしたほうが、企業として大きく成長できる場合もあるためです。

そこで、組織成長の壁に直面していないかを、以下の項目に沿って自己診断をしてみましょう。

▼ワンマン経営の改善「6つのチェック項目」

- チェック項目1. 自分の能力と、組織の規模が見合わないと感じてきた

- チェック項目2. 経営幹部が自分の意見を言わない

- チェック項目3. 社員の顔と名前が一致しなくなってきた

- チェック項目4. 業績好調で拠点(支店や工場など)を増やしたが、社内調整がうまくいかない

- チェック項目5. 業績が悪化または低迷している

- チェック項目6. 従業員の離職率が高い

創業期に有効だった経営スタイルが、いつの間にか会社のボトルネックになってしまうのは、成長を続けるなかで多くの企業が通る道です。成功事例を学ぶ前に、まずは客観的に自社の現状を把握し、変革の必要性を判断することが重要です。

チェック項目1. 自分の能力と、組織の規模が見合わないと感じてきた

ワンマン経営を変えずにいるうちに、組織規模や状態が変化すると、経営者が不安を感じたり、自分の能力に限界を感じたりするのは良くあることです。その場合は、方向性を見直す必要があります。

たとえば、会社がイエスマンや忖度に溢れてしまい「このままでは良くない」と思っていても、やり方を変えられずに悩むケースが挙げられます。

会社の規模拡大が進むと、経営者が対処すべき「意思決定の量」は一気に増えていきます。そのため、スムーズに会社・組織を動かすために、社員の話を聞かずに意見を押し通したり、自分の裁量で指示をひっくり返したりする、強引な面が目立つようになってきます。

その結果、多種多様な問題が浮き彫りになり、経営者自身もそれに気づいて不安感が増します。

この状況を改善するには、役職や権限を整理し、責任を分散させる仕組みを整えることが大切です。部門ごとに意思決定できる体制をつくったり、経営者の代わりに判断できる管理職を育てたりすることで、組織全体のスピードと安定感が増します。

チェック項目2. 経営幹部が自分の意見を言わない

経営幹部が自分の意見を言わない状態、つまり社長の言いなりになっている状態は、健全な批判精神が失われ、意思決定の質が低下している兆候です。

経営者の意見が絶対的になり、異なる意見が出にくい雰囲気だと、幹部は次第に「反対しても無駄だ」と考えるようになります。その結果、経営者の周りはイエスマンばかりになってきます。

意思決定が経営者の知識・経験の範囲に留まることで、行き遅れが「頻繁に」生じてきます。たとえば、20年前の大きな成功体験に固執して、いまだに同じ手法でマーケティングを行ってしまう等、時代や消費者のニーズの変化に追いつけなくなるのです。

この状況を打破するには、心理的安全性を確保し、意図的に対話の場を設計する必要があります。たとえば、部下の成長支援を目的とする1on1ミーティングなどの導入が効果的です。

チェック項目3. 社員の顔と名前が一致しなくなってきた

社員の顔と名前が一致しなくなってきたら、経営スタイルの移行や上意下達の仕組みを構築しなければならないサインです。経営者のキャパシティにもよりますが、筆者のこれまでの経験上、社員規模が50名以上になると、徐々に覚えられなくなってくるものです。

ワンマン経営では、経営者が営業や製造の現場に足を運び、直接社員とコミュニケーションを取るケースがかなり多いと感じています。これは、経営者が直接指示を下したり、言葉を交わしたりするなかで、経営ビジョンが伝わっている状態です。それに加え、社員の考えやお困り感を経営者がダイレクトにキャッチできている状態でもあります。

社員の顔と名前が一致しないということは、経営者が直接関われない社員が出てきており、以前よりも影響力が及ばない範囲が広がっている証拠です。そのままにすると、組織運営がうまくいかなくなる可能性が高いでしょう。

そのため、現場は「現場の責任者」に任せて、自身はその責任者と密にコミュニケーションを取るなど、組織図上のトップダウンの仕組みを構築することが必要となります。

もしくは、経営者のキャパシティに合わせて売上の規模は維持しつつ、利益率の方を追い求めるスタイルにするのも選択肢になるでしょう。

いずれにしても、ワンマン経営からの脱却を検討すべきタイミングだといえます。

チェック項目4. 業績好調で拠点(支店や工場など)を増やしたが、社内調整がうまくいかない

支店・工場などの拠点を増やしたものの、「管理しきれない」「社内がギクシャクしている」と感じた場合は、ワンマン経営の限界がきているサインです。これは、ワンマン経営だと把握しきれていた会社の状態に目が行き届かなくなり、経営者のキャパシティを超えているサインです。

この場合、拠点長に大幅な権限を委譲すると同時に、拠点間で直接コミュニケーションを取り、情報を共有する仕組みを構築する必要があります。

経営者の目が行き届く範囲で会社を成長させたい場合は、拠点は増やさず、一拠点の売上・利益を最大化する方向に舵を切るべきでしょう。

チェック項目5. 業績が悪化または低迷している

業績の悪化は、ワンマン経営が限界にきているサインの1つです。

イエスマンに囲まれることで「市場とのズレ」に気づけなくなり、経営者自身がボトルネックとなって「変化への対応が遅れ」、優秀な人材が流出して「実行力が低下」します。その結果、経営判断の質とスピードが落ち、業績悪化という結果として現れるのです。

信頼できる右腕や外部の専門家の客観的な視点を導入し、事業戦略と組織体制の両面から抜本的な改革に着手する必要があります。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

チェック項目6. 社員の離職率が高い

離職率が高いのは、「社員に見限られている」兆候であると捉えましょう。無駄な業務が多かったり、経営者の一貫性のない意思決定に振り回されたりすることで、現場が疲弊してしまうのです。

また、経営者が現場の声を聞き入れない、あるいは業務の進行を社員任せにしすぎるといった姿勢も、不満の要因となります。とくに、一度出した指示を経営者の思い通りにいかないからといって、最初からやり直させるようなやり方には注意が必要です。

ただし、自社に合わない人材が自然に離れていく、あるいは、能力を高めて独立していくケースは、人材の流動性の高さが前向きな要素になり得ます。

残ってほしい人材が次々に辞めてしまう状況であれば、経営者の姿勢と、社員の働く環境を整える必要があります。

ワンマン経営から脱却した成功事例

長く続けてきたワンマン経営のやり方を、一気に変えるのは難しいことです。しかし、仕組みさえ整えば、ワンマン経営から完全に抜け出せなかったとしても、組織をうまく回せることもあります。

ワンマン経営から「仕組みを整えることで脱却した」、株式会社フォレストバイオテックの事例を紹介します。

成功事例. 株式会社フォレストバイオテック様

(株)フォレストバイオテック様は、2015年の企業向けの生ごみ処理機事業を立ち上げたタイミングから、社長自ら前線に出なければならなくなりました。

それまでは、社員が口を出せないほどのワンマン経営ではありませんでしたが、事業の立ち上げ直後、営業4名体制であるにもかかわらず受注ゼロの状態が続いたことで、社長自らがワンマン経営で現場を引っ張ることで事業を立て直そうと試みました。しかし、その努力も虚しく、思うような成果を得られていませんでした。

そこで、(株)Pro-D-useが「売上や採用を含む事業計画づくり」、「営業行動管理」、「商談同行によるクロージング」、「ロープレ」、「代理店マネジメント」、「プロモーション/ブランディング戦略の立案」、「営業ツール整備」までを一気通貫で仕組み化しました。

結果として、2か月で3件の受注が決まったうえ、社員が自律的に動けるようになり、社長も資金調達や経営戦略の策定などの「社長業に専念できる体制」へと移行できました。

本事例のポイントは、経営者一人で抱え込まない仕組みをつくることの重要性です。権限や役割を分担できる仕組みを整えることで、組織全体の力を引き出し、経営者も本来の役割に集中できるようになります。その結果、ワンマン経営からの脱却も可能になるでしょう。

なお、以下の記事では組織の仕組みや業務の改善に成功した企業の特徴から、効果的な取り組みを紹介しているので、参考にしてみてください。

あわせて読みたい

業績改善の「取組み10選」と業績改善に成功した企業の特徴を【コンサルが…

業績改善について、以下のような悩みを抱えていませんか? 「業績が下がっているものの、原因を見つける時間がない」「業績を改善したいが、自社に合った改善方法がわからない」「問題点が多すぎて、何から改善すればいいかわからない」 業績改善は、「なん…

ワンマン経営から組織運営へ移行する7つのポイント

会社の現状に不安感を覚えているのであれば、社長一人の力に依存する体制から、組織の力で成長する体制へと移行を考える必要があります。

ワンマン経営から組織運営へ移行するポイントは、以下のとおりです。

▼ワンマン経営から組織運営へ移行するポイント

- ポイント1. 何より「社員の失敗に寛容になること」

- ポイント2. 戦略的な組織戦略や組織図を設計する

- ポイント3. 権限委譲を進め組織に責任と裁量を持たせる

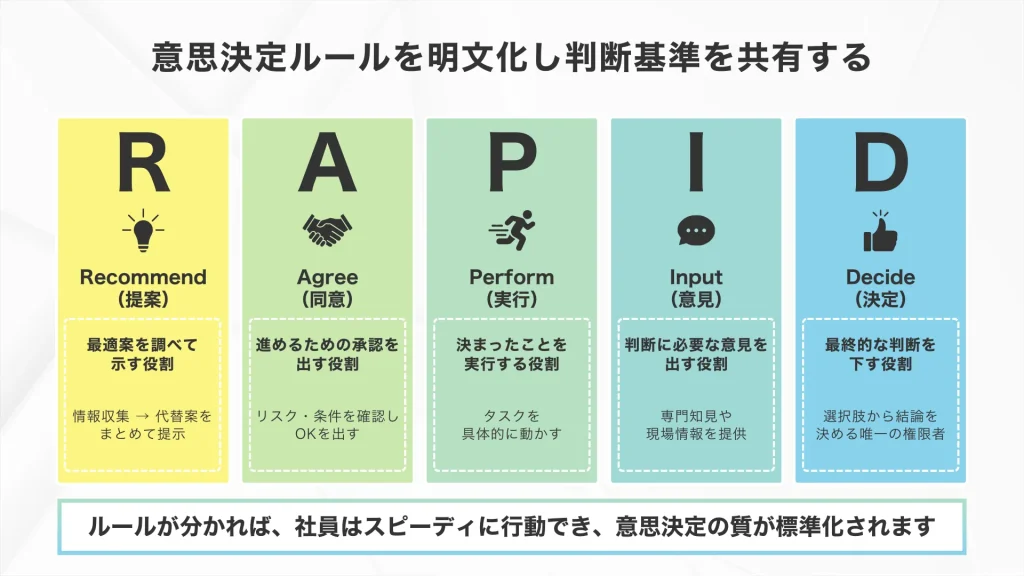

- ポイント4. 意思決定ルールを明文化し判断基準を共有する

- ポイント5. 社員との対話を通じ組織文化を形成する

- ポイント6. 業務や取引先情報を仕組みに落とし込み属人化を防ぐ

- ポイント7. 次世代リーダーを育成し事業承継の不安を減らす

これらを踏まえつつ、目指したい組織のビジョンを明確にするところから始めましょう。

ポイント1. 何より「社員の失敗に寛容になること」

ワンマン経営では、経営者が責任感を持って意思決定を下すからこそ、社員の考えや提案を潰してしまうケースが多いでしょう。

失敗の許容度が低い組織というのは、いくら仕組みを作っても、途中で社長が介入して崩壊させてしまいます。この場合、社員は「失敗したらまた社長に怒られる・潰される」と恐れるようになり、挑戦を避け、指示待ち状態になるのです。

この状態では、せっかく権限を委譲しても、誰もリスクを取って意思決定しようとせず、最初から最後まで社長に「お伺いを立てる」状態から抜け出せません。

幹部を含め社員にも権限委譲をするのであれば、経営者が社員の失敗に寛容になることが重要です。たとえば、業務を任せた部下が失敗したとき、責任を追及するのではなく、「今回の失敗から何を学んだ?」「次にどう活かす?」といった対話を通じて、失敗を学習の機会として扱います。

また業務負荷も考慮して、会議や面談から経営者が抜けるのも一つの手です。経営者にお伺いを立てなくても大丈夫だと示すことで、社員の意見交流が活発になります。経営者の現場感が薄れることで、自然とワンマンから組織運営への移行も進むでしょう。

ある程度社員に任せながらも、「うまくいかなかったら経営者が責任を取る」という姿勢を見せることで、主体的な人材が育つ組織へと変わっていきやすくなります。

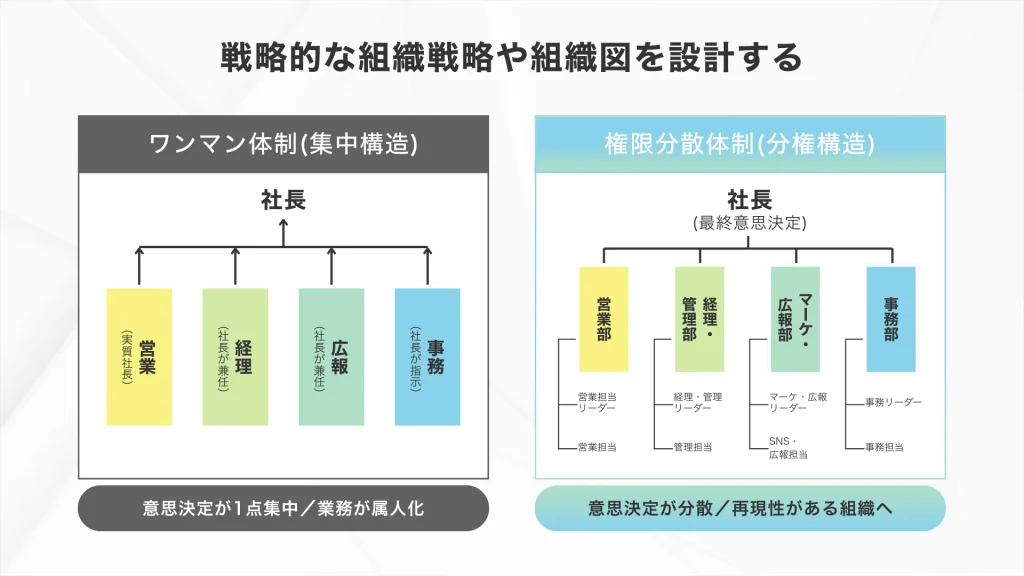

ポイント2. 戦略的な組織戦略や組織図を設計する

経営者から権限委譲するときは、まず以下の図解のように「誰が何に責任を持っているのか」、「その人は適任なのか」を再設計することが大切です。組織図を整えることで、経営者のお伺いを立てずとも、社員同士で仕事を進められるようになります。

▼ワンマン体制から権限分散体制へ

組織戦略や組織図の設計は、ワンマン経営の会社の「99%ができていないもの」なので、少しでも改善すると変化を実感できるはずです。

部署やそこに所属する人の役割について現状を棚卸しすると、「うまく機能しているのか」「本当に必要なのか」など、さまざまな疑問が生まれます。このように組織図を見直していくことで、どこに権限を与えれば組織がうまく機能するのかが見えてきます。

ポイント3. 権限委譲を進め組織に責任と裁量を持たせる

現状に合った適切な組織図を描いたあとは、これまで経営者が担っていた業務や役割を段階的に分担し、権限委譲を進めます。

現場に裁量権を持たせると、社員の当事者意識や能力の向上につながります。あわせて承認フローを整理すれば、経営者の決裁で滞らなくなり、迅速な対応を実現することが可能です。

とはいえ、「すべての現場を把握していないと心配」「経営者は、全知全能でないといけない」と信念を持つ経営者は、権限委譲をなかなか進められないでしょう。

その場合は、自分の苦手なところから権限委譲を始めてみてください。たとえば、営業出身の経営者は営業に強いという自負があり、権限移譲ができない傾向が強いものです。しかし、現場の責任者の方が知識・経験も豊富な製造部門での権限移譲であれば比較的決断しやすいはずです。

ただし、何でもかんでも権限委譲するのは止めるべきです。少なくとも、最低限の知識と現場感が経営者に身に付いてから委譲を始めましょう。もし知識・現場感のない状態で委譲を進めると、その任せた仕事の評価ができなくなり、最悪のケースでは、従業員に丸め込まれることにつながります。

また権限委譲では、社員だけでなく、外部コンサルタントなどの第三者とコミュニケーションを取りながら、「ここは大丈夫だ」と納得できると権限移譲が進みます。

このような段階的な権限委譲は、一気にあらゆる権限を委譲して各所の仕事を評価できなくなったり、社員のコントロールができなくなったりすることを防ぐ意味でも重要です。

ポイント4. 意思決定ルールを明文化し判断基準を共有する

権限委譲を安心して進めるためには、経営者の頭のなかにある判断基準を、誰もが理解できるルールとして明文化することが大切です。判断基準が曖昧だと、社員は権限委譲されても何を根拠に決めればよいかわからず、結局は社長の顔色を伺うことになります。

たとえば、「部長は50万円まで決裁可能」といった決裁権限規程や、重要な意思決定で「誰が提案し、誰が最終決定するか」を定める、以下の図解のような「RAPIDフレームワーク」の導入が効果的です。ルールがわかれば、社員は迷わずスピーディーに行動でき、意思決定の質が標準化されます。

ただし、最初から完璧なルールブックを目指す必要はありません。まずは日常業務で頻繁に発生する意思決定からルール化を始め、事業環境の変化に合わせて都度見直してみましょう。

以下の記事では、判断基準のなかでも重要なポイントを解説しているので、あわせてご覧ください。

あわせて読みたい

経営者に必要な「判断基準3点」と「5つの軸」、判断ミスの共通点とは?

経営者や事業者の場合、毎日経営について何かしらの判断を行っていることと思います。その判断が正しいのか、もしかしたらよくない方に向かっているのか、不安になったことはありませんか? 正しい方向に企業経営の舵を取るためには、経営者の判断基準が重要…

ポイント5. 社員との対話を通じ組織文化を形成する

社員との対話を続けることは、組織文化の醸成につながります。

ワンマン経営からの移行期間には、制度変更や権限移譲で社員が不安や焦りを抱くことも多いものです。このとき、経営者と社員で対話を繰り返し、話を聞いたり、丁寧に説明することが重要なポイントになります。

経営者が「自身の考え」や「ビジョン」を共有しながらも、柔軟に社員の意見を取り入れる過程で「自律性」や「主体性」が育ち、組織全体が一体感をもって前進できるようになります。こうして、新たな組織文化が醸成されれば、ワンマン経営の色が薄くなるでしょう。

なお、「従業員と社長がすれ違う理由と改善方法」については、以下の記事が参考になるので併せてご覧ください。

あわせて読みたい

「社長と従業員」の関係がすれ違う4つの理由と改善ステップ

経営者の方であれば誰しも、以下のように社長と従業員との関係性にお悩みを感じる方も多いのではないでしょうか? 従業員が会社や私(経営者)を理解してくれない… 指示を待つだけで主体性に欠ける社員が多いと感じる… 社内の雰囲気がぎこちなくて一体感…

ポイント6. 業務や取引先情報を仕組みに落とし込み属人化を防ぐ

業務情報、取引先情報を仕組みに落とし込むことは、属人化を防ぐために大切です。

顧客情報や取引履歴をシステムで一元管理すれば、誰でも必要な情報にアクセスでき、特定の人に依存しない体制を築けます。また、ベテラン社員の暗黙知をマニュアルやデータベースに整理することで、知識を共有財産として活用することが可能です。

さらに、業務プロセスを標準化し、誰が担当しても同じ水準で遂行できる状態をつくることで、組織全体の安定性と生産性が高まります。

ポイント7. 次世代リーダーを育成し事業承継の不安を減らす

ワンマン経営から組織経営へ移行するには、次世代を担うリーダーを早期に育成することが重要です。

後継候補を早めに定め、段階的に役割を与えていくことで、実務を通じて成長させられます。また、OJTや外部研修を通じて経営に必要な知識やスキルを身につけさせるとともに、銀行や取引先との接点を持たせて信頼関係を承継することも大切です。

こうした取り組みを重ねることで、経営の属人化を防ぎ、事業承継に伴う不安を軽減できます。

以下の記事では、リーダーに必要なスキルを紹介しているので、参考にしてみてください。

あわせて読みたい

組織マネジメントの「基礎」と「管理職に必要なスキル」を組織のプロが解説

組織マネジメントについて、以下のような課題をお持ちではありませんか? 「自社の組織マネジメントが適切なのかわからず不安…」「組織全体がなんとなくまとまっていないような気がする…」「組織マネジメントを見直すべきとは思っているが、必要なスキルや…

ワンマン経営は絶対ダメなのか?

ワンマン経営に不安感を抱えながらも、できればこのまま会社を成長させたいと考える経営者もいるでしょう。ワンマン経営を続けることは絶対にダメなのでしょうか?

結論、これまでワンマン経営の会社を見てきた筆者の経験上、ワンマン経営は、特定のフェーズでは効果的な経営スタイルであると考えます。たとえば、市場の変化が激しい創業期や、大胆な改革が求められる経営危機の状況では、トップの迅速な意思決定と強力なリーダーシップが経営の成功につながります。

また、中小企業の規模なら経営者の目が行き届くので、ワンマン経営の方がうまくいくことも多いでしょう。しかし、会社をより大きくしたいのであれば、規模が大きくなるほど経営者の目が届かなくなるため、組織運営への移行が求められます。

これらを踏まえると、まずは「経営者自身が会社をどうしたいのか?」問い直すことが必要です。そして、将来的に自分だけでは会社を大きくできないと判断したのであれば、ワンマン経営から組織運営に移行していくという選択をすると、こんな流れで考えてみてください。

ワンマン経営で成功した「2つの事例」

実際、大企業ではワンマン経営で成功している事例が多々あります。今回は、以下の2つの事例を紹介します。

▼ワンマン経営で成功した事例

- 事例1. スティーブ・ジョブズ|Appleを世界的企業へ導いたカリスマ・ワンマン経営

- 事例2. 孫正義|ソフトバンクを世界企業に押し上げたカリスマ・ワンマン社長

ワンマン経営を貫くのであれば、経営者自身の能力が今後の行く末を大きく左右することがわかります。

事例1. スティーブ・ジョブズ|Appleを世界的企業へ導いたカリスマ・ワンマン経営

スティーブ・ジョブズは、自らの強いリーダーシップと独断的な意思決定でAppleを世界的企業へ導きました。1997年に復帰した際には事業を大胆に絞り込み、iMac・iPod・iPhoneなどの革新的製品を次々に投入し、経営危機にあったAppleを再建しました。

彼のリーダーシップは「オートクラティック(独裁的)」と評され、意思決定をほとんど自分で行い、徹底した完璧主義を貫いた点が特徴です。社員に対しては厳しい要求を突きつけながらも、自らも同じ基準で仕事に臨むことで周囲を巻き込みました。

その強烈なカリスマ性は「Reality Distortion Field(現実歪曲フィールド)」と呼ばれ、不可能を可能にする推進力となりました。

このように、意思決定のスピードと明確な方向性が求められる場面では、ワンマン経営が大きな成果を上げることもあります。

事例2. 孫正義|ソフトバンクを世界企業に押し上げたカリスマ・ワンマン社長

ソフトバンクの創業者である孫正義氏は、トップ主導による迅速な意思決定で企業を成長させてきました。ヤフー買収やボーダフォン買収などの大型M&Aを矢継ぎ早に実行し、世界市場を見据えた10兆円規模のソフトバンク・ビジョン・ファンドを立ち上げるなど、大胆な戦略を次々に打ち出しました。

その経営スタイルはワンマン経営の代表格と評され、強烈なリーダーシップと将来ビジョンによって社員や投資家を引き込み、ソフトバンクを世界的企業へと押し上げたのです。

一方で、実務面では専門チームや幹部に権限を委ねるなど部分的に組織運営を取り入れており、ワンマンと組織の両面を組み合わせることで持続的な成長を実現しています。

ワンマン経営を成功に導く「5つの条件」

ワンマン経営を続ける場合、先述した成功例のように会社を成長させるには、どうしたらよいのでしょうか。

ここからは、ワンマン経営というスタイルで成功するための条件を紹介します。

▼ワンマン経営を成功に導く「5つの条件」

- 条件1. 経営者自身がやりたいと強く願うビジョンを掲げ継続発信する

- 条件2. 社員想いの姿勢を示す

- 条件3. 数字に基づく判断を徹底する

- 条件4. 信頼できる右腕を持つ

- 条件5. 過去の成功体験に固執せず柔軟に対応する

トップダウンの意思決定が中心であっても、これらの条件を満たすことで、組織の求心力を維持し、持続的な成長を実現することが可能です。

条件1. 経営者自身がやりたいと強く願うビジョンを掲げ継続発信する

成功するワンマン経営の出発点は、経営者自身が心の底から「これを成し遂げたい」と強く感じている情熱のこもったビジョンを掲げ、それを継続的に発信し続けることです。

ただし、ビジョンづくりはもっとも間違いやすいポイントでもあります。無理な目標を立てるのではなく、身の丈にあった自社らしいミッション・ビジョン・バリューを掲げることが重要です。

身の丈に合った目標を見つけるには、何が自社らしいのかを問い続ける必要があります。

たとえば、売上を100億円にしたいというビジョンを持った場合、経営者によっては「興味のない組織開発」や「営業活動」を無理をしてでもやる必要があります。経営者の本心が、「自分が作りたいものを、好きな環境で作りたい」だったとしてもです。

こうした状況を踏まえると、本当にそのビジョンを目指すべきなのかは再考すべきでしょう。ビジョン作りには「自分に嘘をつかない」「背伸びしない」ことが重要になります。

経営者が心の底から発信するビジョンには「情熱」が伴い、自然と社員の共感を得られるのです。

条件2. 社員想いの姿勢を示す

ワンマン経営を成功に導くには、経営者が社員の働きや意見を尊重し、信頼関係を築く姿勢が大切です。社員想いのスタンスは、強いトップダウンに対する反発を和らげ、経営者への支持を得る土台となります。公正な評価や待遇を整えることで、社員の納得感や安心感も高まるでしょう。

ただし、必ずしもすべての社員に対して想いを馳せる必要はないでしょう。重要なのは、自分のビジョンに強く共感してくれる社員を大切にすることです。そうした人材を積極的に採用して、丁寧に育成することで、ワンマン経営の強みを最大限に引き出せます。

条件3. 数字に基づく判断を徹底する

ワンマン経営を成功に導くには、業績や数値データに基づいた客観的な意思決定を徹底することが重要です。数字を軸にした判断は説得力と再現性を持ち、組織全体での目標管理や改善活動も進めやすくなります。

とはいえ、「経営の勘が当たる」ことも確かにあります。数字だけでロボットのように判断するのではなく、ときには失敗を恐れずに直感を信じることも、経営者に求められます。

条件4. 信頼できる右腕を持つ

ワンマン経営を円滑に進めるには、トップの意向を理解し、迅速に実行できる右腕の存在が必要です。右腕は経営者と現場の橋渡し役となり、組織の安定や円滑な意思疎通に大きく貢献します。また、右腕を育てることは将来の後継者や幹部候補の育成にもつながります。

もし現時点で信頼できる右腕がいない、あるいは右腕候補者しかいない場合は、他の役職者への配慮をしつつ経営推進室などの部署を立ち上げ、その候補者を経営に近い立場で育成していくことが重要です。

また、参謀や幹部からの反対意見を受け入れる柔軟性を備えることで、組織は環境変化に強い体制へと進化していきます。

ワンマン経営「4つのメリット」

ワンマン経営のメリットとして、中小企業や創業期など特定フェーズにおいて効果的に機能する根拠を解説します。

▼ワンマン経営「4つのメリット」

- メリット1. 意思決定が速く市場機会を逃さない

- メリット2. 経営方針が一貫し全社に浸透しやすい

- メリット3. 責任の所在が明確で迷いが減る

- メリット4. 強い一体感・求心力が生まれやすい

ワンマン経営の強みを正しく理解することが、今後の組織運営を設計するうえで重要です。

メリット1. 意思決定が速く市場機会を逃さない

ワンマン経営の最大の強みは、意思決定から実行までの圧倒的な速さです。

合議や稟議に時間を取られることなく、変化の激しい市場ですばやく動けます。その結果、市場ニーズや競合の動きを前にしても好機を逃さず、事業を一気に伸ばすことが可能です。

このスピード感は、限られたリソースで戦う中小企業にとって大きな武器となります。

メリット2. 経営方針が一貫し全社に浸透しやすい

ワンマン経営では、経営者の意思がそのまま方針になるため、方向性にブレがなく一貫性が生まれます。

複数の役員や幹部による合議制では、意見の調整によってメッセージが曖昧になりがちですが、ワンマン経営では経営者の信念や価値観が明確に反映されます。その結果、社員は迷わず行動でき、経営者の考えが企業文化として定着しやすくなるのです。

「この会社は何を目指しているのか」が社内外にわかりやすく伝わるのが大きな強みです。

メリット3. 責任の所在が明確で迷いが減る

ワンマン経営では、意思決定の責任が経営者に集中するため、責任転嫁が起こりにくく、判断の曖昧さによる混乱も防げます。

社員から見ても「誰が最終的に決めるのか」「誰が責任を取るのか」が明確になるため、安心して自分の役割に専念することが可能です。挑戦的な行動に出ても、最終責任を経営者が引き受ける寛容な姿勢を示していれば、社員は迷いなく業務を遂行できます。

結果として組織全体の動きがスムーズになり、意思決定のスピードも相まって推進力が高まります。

メリット4. 強い一体感・求心力が生まれやすい

カリスマ性のある経営者なら、情熱のあるビジョンに社員がついてきやすく、一体感が生まれます。

数字を中心とした無機質な計画よりも、経営者自身の情熱や物語に人は心を動かされます。「このリーダーと一緒に未来を実現したい」という気持ちが強力な求心力となり、組織がひとつにまとまるのです。

とくに、創業期においては、社長の姿を見て社員が奮起し、一丸となって困難を乗り越える力が会社の急成長を支えることも少なくありません。

ワンマン経営「5つのデメリット」

ここからは、ワンマン経営において、避けては通れないデメリットとリスクについて解説します。

▼ワンマン経営「5つのデメリット」

- デメリット1. 後継者・右腕が育ちにくい

- デメリット2. 社員の主体性が失われ受け身になる

- デメリット3. 経営者の不在や不調時に事業が停滞する

- デメリット4. 社員のイエスマン化で健全な異論が出にくい

- デメリット5. 事業承継が難航しやすい

ワンマン経営は、かつては会社の成長を牽引した強みだったかもしれません。しかし、組織の規模や市場環境の変化によっては、メリットよりもデメリットやリスクのほうが大きくなっている場合もあります。

その場合は、ワンマン経営から新たな経営体制へ移行するタイミングかもしれません。

デメリット1. 後継者・右腕が育ちにくい

経営者がすべての意思決定を担う環境では、次世代のリーダー候補が育つために必要な経験を積む機会が奪われがちです。

経営能力やリーダーシップは、研修や書籍だけで身につくものではありません。本来は、予算を預かり、自らの責任で判断を下し、その結果から学ぶという実践の繰り返しによって養われるのです。

社員や幹部が育たなければ、次世代の後継者に権限委譲ができず、承継ができないといった課題が生まれます。また、社員たちが成長できる場を求めて離職すれば、人材が定着せず、会社の存続にも悪影響を及ぼすおそれがあります。

デメリット2. 社員の主体性が失われ受け身になる

「どうせ最後は社長が決める」という空気が広がると、社員は自ら考えることをやめ、指示待ちの姿勢に陥ります。

せっかくの提案が経営者の一存で却下される経験を重ねると、「自分の意見には意味がない」と感じて思考停止に陥り、組織全体の活力を奪ってしまうでしょう。

主体性を保つためには、小さくても現場に裁量を与え、自分で決められる機会を増やす工夫が必要です。

デメリット3. 経営者の不在や不調時に事業が停滞する

情報と意思決定が経営者に集中しているため、社長が不在になると組織全体が停滞しやすくなります。急な出張や病気で意思決定が滞るだけでも、商機を逃したり顧客対応が遅れたりと大きな損失につながります。

こうした問題を避けるには、信頼できる右腕の育成や決裁ルールの明確化が必要です。

デメリット4. 社員のイエスマン化で健全な異論が出にくい

経営者の意見に異を唱える人が減ると、イエスマンばかりが増え、組織から多様な視点が失われ、経営判断に大きなリスクを抱えます。反対意見を遠ざける風土が強まれば、経営者の判断ミスを正せる人がいなくなるのです。

暴走を防ぐには、あえて耳の痛い意見を歓迎し、それを言える人材を大切にする姿勢が求められます。

デメリット5. 事業承継が難航しやすい

ワンマン経営は、後継者が育たず意思決定の仕組みも整わないまま時間が経つため、事業承継の段階で大きな壁につきあたります。経営者の存在そのものが事業になっている場合、株式を譲っても実質的なバトンタッチは極めて困難です。

廃業のリスクを避けるには、少なくとも5〜10年前から権限委譲やリーダー育成に取り組み、「社長がいなくても成長できる会社」へと意図的に変えていく必要があります。

後継者の選定や育成でお困りの場合は、事業承継のプロである(株)Pro-D-useにご相談ください。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

ワンマン経営とは、意思決定や判断を経営者がひとりで行うこと

ワンマン経営とは、社長や経営者が経営のあらゆる判断や意思決定を行うスタイルを指し、中小企業で多く見られる経営形態です。

もともとワンマンという言葉は、「1人で」「1人だけの」という意味がありました。そこから転じて、自分の思いどおりに支配する独裁的な人を指す言葉としても使われるようになっています。

ビジネスでは独裁的な人という意味合いで使うことが多々あるため、ワンマン経営にネガティブなイメージを抱く人もいるでしょう。実際、ワンマン経営は意思決定のスピードが速い一方で、属人化やリスクの集中が起こるなど、デメリットを感じやすいのが特徴です。

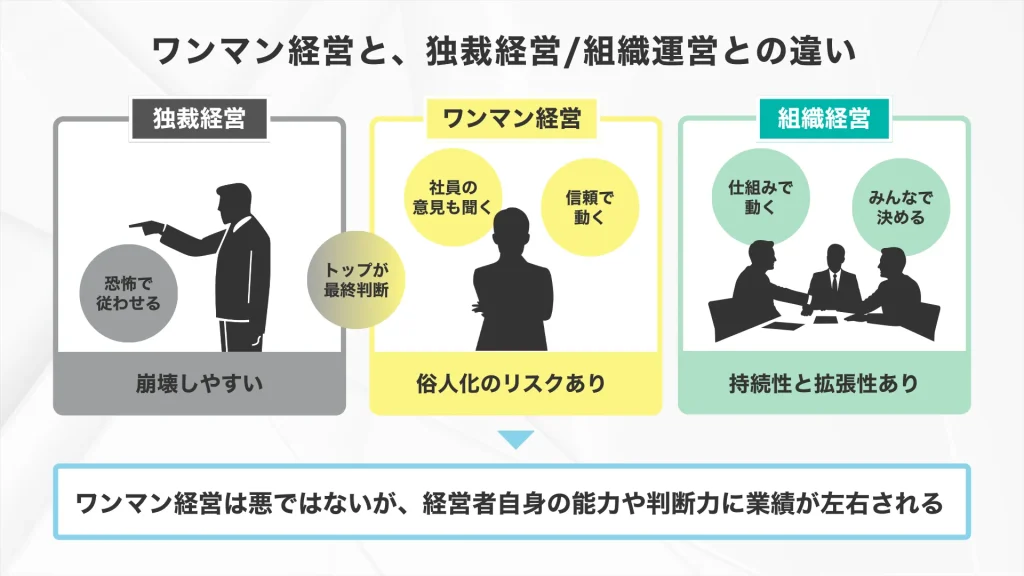

ここからは、ワンマン経営と混同されがちな独裁経営や、対極にある組織経営との違いを解説します。

▼ワンマン経営と独裁経営、組織運営との違い

- 独裁経営との違いは「社員の信頼や納得を得ているか」

- 組織経営との違いは「意思決定の分散とプロセスの透明性」

今一度、自社の体制がワンマン経営にあてはまるのかどうかを確認したうえで、今後の方針を検討してみてください。

独裁経営との違いは「社員の信頼や納得を得ているか」

ワンマン経営と独裁経営では、最終判断を経営者が下すのは共通していますが、そこまでに至るプロセスで社員からの信頼や納得を得られているかどうかが異なります。

優れたワンマン経営者は、決断を下す前に社員の意見に耳を傾け、その決定が「会社全体の利益のため」であることを示し、信頼を勝ち取ります。その結果、組織の求心力を高めることが可能です。

一方、独裁経営者は、恐怖や権威によって部下を支配し、自身の意見に合わない者を排除する傾向が強いため、社員は萎縮しがちです。社員のエンゲージメントが低下し、離職する人も増え、最終的には組織を崩壊に導きます。

こうした違いから、独裁経営が会社の成長につながりにくいのは自明です。現時点で「社員が自分の決定に恐怖で従っているのか」「納得してついてきてくれているのか」と、自問してみてください。

成功するワンマン経営の土台には、必ず経営者と社員との間の信頼関係が存在します。

組織経営との違いは「意思決定の分散とプロセスの透明性」

ワンマン経営と組織経営は、意思決定の権限の所在が異なります。

ワンマン経営は、意思決定の権限が経営者一人に集中するため、経営者自身の能力や判断力に事業の成否が左右されるのです。

これに対し組織経営は、権限委譲や明確な意思決定プロセスなどの仕組みやルールにもとづいて意思決定が行われます。権限が組織全体に分散しているため、経営者一人への依存から脱却し、事業の継続性や拡張性を高めることが可能です。

また組織経営は、経営者以外にも意思決定のプロセスが可視化されることで、透明性が高まります。これにより、社員は納得感をもって事業に臨むといったことが可能になります。

ワンマン経営でうまくいかなくなったときは、組織経営への移行が求められるケースが多いです。このとき、経営者はプレイヤーから優れた仕組みの設計者へと進化すると考えれば、抵抗感なく移行できるでしょう。

ワンマン経営を見直し、次の一歩を考えよう!

ワンマン経営の成功例を探す前に、現状を見直して、ワンマン経営を続けるかどうかを検討することが大切です。

▼ワンマン経営の改善「6つのチェック項目」

- チェック項目1. 自分の能力と、組織の規模が見合わないと感じてきた

- チェック項目2. 経営幹部が自分の意見を言わない

- チェック項目3. 社員の顔と名前が一致しなくなってきた

- チェック項目4. 業績好調で拠点(支店や工場など)を増やしたが、社内調整がうまくいかない

- チェック項目5. 業績が悪化または低迷している

- チェック項目6.従業員の離職率が高い

ワンマン経営自体は絶対悪ではなく、中小企業や創業期には迅速な意思決定や一体感を生み、事業成長を牽引する力となります。しかし、規模拡大に伴いデメリットが顕在化すれば、組織運営への移行が必要です。

このとき重要なのが、第三者の視点です。長年続けてきたワンマン経営から脱却するには、第三者の客観的な視点からの助言を受けて、冷静に判断することが必要となります。

(株)Pro-D-useでは、ワンマン経営を改善したい、または続けたい経営者の希望をヒアリングしながら会社の現状を棚卸しし、組織図の見直しからビジョンの明確化、将来の事業承継につながる後継者の選定や育成までをサポートしています。

「初回相談は無料」なので、自社に合った方針を知りたい方は、以下のボタンからお気軽にご相談ください。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

コラム著者プロフィール

岡島 光太郎

取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)

事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。

実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。

経営における課題は、決して単一の要素では生じません。

営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。

私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。

■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ

私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。

これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。

▼専門・得意領域

|収益エンジンの構築|

新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。

|DX/業務基盤の刷新|

業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。

|財務・資金調達戦略|

事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。

■仕事の流儀

「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。

戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。

■資格・認定

中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391

経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)