新規事業を始める方、もしくは既に立ち上げたが赤字から黒字への道のりが見えない方は、こんなお悩みをお持ちではありませんか?

「新規事業を始めたが、赤字続き…。どうすれば黒字化できるのだろうか…?」

「新規事業が赤字になったらどうすべきなのだろう?事前に赤字原因を知っておきたい。」

本記事では、新規事業を黒字化させる対策を詳しく解説します。新規事業の黒字化には、以下の3つの対策を踏まえることが必要です。

- 対策1. 競争相手が少なく、規制が少ないマーケットを選択する。

- 対策2. 苦手な業務は外部に委託する。

- 対策3. 新規事業に適切なメンバーを選出する。

筆者は「株式会社Pro-D-use」という新規事業コンサルティング会社で、これまで多くの中小企業の新規事業の黒字化を支援してきました。

上記3つのポイントは、これまでに様々な業種の新規事業をサポートしてきた筆者の経験から導き出したものです。

この記事で実現できること。

- 新規事業の黒字化方法がわかり、赤字の新規事業の黒字化の可能性が上がります。

- 赤字解消のやることが明確になるため、悩む時間を減らせます。

- 事前に赤字要因を潰すことで、新規事業がグッと軌道に乗せやすくなります。

それでは早速、読み進めていきましょう。

新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\ 新規事業の悩みがスッと軽くなる!! /

▼目次

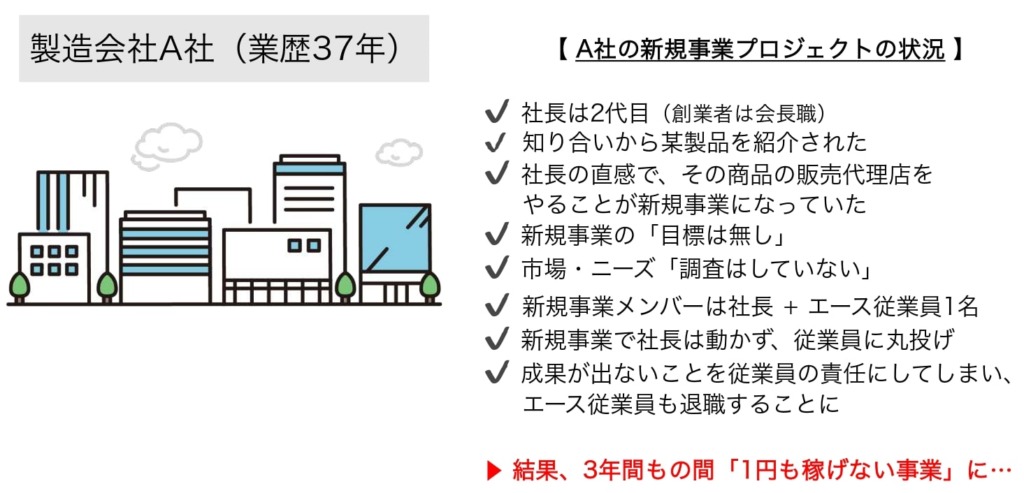

新規事業が赤字続きの製造業A社の事例

まずは、下記の事例をご覧ください。

◆ よくある赤字の新規事業プロジェクトの事例

こちらの事例は、中小企業の新規事業を支援してきた筆者の経験から作り上げた架空の「よくある赤字の新規事業プロジェクトの事例」です。

※ただし、所々に実際の顧客事例も交えており、かつ、よく新規のお客様からご相談されるケースも交えています。

◆ 製造業A社の社長が実際に行ったこと

・知り合いから聞いた話を鵜呑みにして、すぐに販売代理店に申し込んだ

・事業計画も立てずに、新規事業に参入してしまった

・テストマーケティングもせずに、豪華なWebサイトやパンフレットを作成した

・新規事業のすべての作業を自社の従業員にやらせてしまった

・社長の思い付きの戦略や戦術を、自分ではやらず、自社のエース従業員にやらせた

・「上手くいかないのは従業員が無能だから」と社内外に愚痴ってしまった

◆ 製造業A社(社長)の問題・課題

1. 市場/ニーズ調査をせずに参入してしまった

2. 売上が立たぬうちに、後先考えずに無計画に経費を使ってしまった

3. すべてを内製化しようとしてしまった

4. 社長が新規事業の現場作業に関わらなかった

5. 新規事業の責任を従業員になすり付けてしまった

「こんな杜撰(ずさん)な新規事業なんてないでしょう。笑」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、筆者の経験上、中小企業の新規事業の90%以上は、上記の複数の課題に(気付かぬうちに)該当しています。

基本的には、慢性的に赤字になった新規事業を立て直すのは非常に難しいものですが、出血が少ないうちであれば黒字化できる可能性は高まります。

そこで次からは、赤字の新規事業を黒字化させるための対策についてご紹介します。

赤字の新規事業を「黒字化させる3つの対策」

新規事業を立ち上げる以上は、黒字化を目指すのが差し当たっての大きな目標でしょう。新規事業を赤字から黒字化に導くためには、以下に挙げる4つの黒字化対策を企業が行うことが重要です。

- 競合や規制の少ないマーケットを狙う

- 固定費をできるだけ抑える

- 自社が苦手な業務は外部委託する

それぞれ詳しく解説します。

対策1. 競合や規制の少ないマーケットを狙う

事業を黒字化させるためには、どのようなマーケットで勝負するかが重要な要素です。

競合他社が多いマーケット、もっと言うと、需要よりも供給(競合)が多いマーケットは参入障壁も高く競争も多いので、後発で参入して黒字化させるのはなかなか大変です。

また規制の多いマーケットも、自社がやりたいことを自由にやれない可能性が高く、そのなかで黒字化を目指すのは骨が折れます。

新規事業を始める場合は、競争相手が少ないマーケットか規制の少ないマーケット(両方の要素を兼ね備えていればなおよし)を選ぶようにしましょう。

ただし、「競合がいないマーケット=ニーズがないマーケット」であることも考えられます。競合がいないマーケットを攻める場合は同時に、需要があるのか?も必ず市場調査しましょう。

対策2. 固定費をできるだけ抑える

黒字化するためには、利益を上げることと費用を抑えることのどちらもが重要であり、とくに人件費のような固定費をどれだけ抑えられるかが大きなカギを握ります。

◆ 固定費の例

・広告費

・家賃

・使っていないサブスク費用

・不要な人件費 など

新規事業にはいろいろな業務が付随しますが、営業やマーケティングなどの業務が必要なタイミングは限られてきます。そのため、必要なタイミングでのみそういった人材に働いてもらうことで、固定費は抑えられるでしょう。

社内の人材をスポット的に利用することが難しそうな場合は、外部に委託することも有力な選択肢のひとつです。

対策3. 自社が苦手な業務は外部委託する

得意な業務と苦手な業務がハッキリしている会社の場合は、上述したようなスポット的な外部委託ではなく、苦手な業務を丸ごと委託することも検討しましょう。

◆ 外部委託の例

・市場調査

・データの加工や登録、修正

・マーケティング

・Web制作業務

・簡単な作業や経理業務

外部委託すると、その分だけコストが余分にかかることを懸念する方もおられるかもしれませんが、コストパフォーマンスを考えれば外部委託のほうがはるかに優秀です。中途半端にコストをかけて新規事業が頓挫してしまうよりは、しっかりとコストをかけて新規事業を成功に導くほうがよいといえます。

外部委託することで、業務で重要なエッセンスを何かしら吸収することができれば、今後は外部委託する業務の割合を多少なりとも減らせるでしょう。

「この新規事業は失敗だ」と判断したら、すぐに撤退する

新規事業を百発百中で成功させられるということはありえないので、失敗だと判断できる新規事業に関しては、傷が浅いうちに撤退することが重要です。

ただし撤退する際には、今回の新規事業が失敗に終わってしまった原因を精査するようにしましょう。失敗してもタダでは転ばずに経験値を積み重ねていくことで、新規事業を成功に導くためのノウハウが少しずつ蓄積されていきます。

重要なことは、失敗してしまったとやり投げにならずに、失敗からこそ学ぶ姿勢です。

あわせて読みたい

成功する新規事業ガイド【失敗しない5つの見極め・チェックポイント】

新規事業を取り組んでいる方の中には、こんな不安や疑問を持っている方はいるのではないでしょうか?新規事業をやるなら、どうせなら継続(成功)させたいと思うのが当たり前です。 新規事業の成功・失敗は他面的な検討が必要なため複雑そうに見えますが、実…

「ポイントは分かったものの、うまくできる自信がない」

「自社の状況に当てはめると、どう考えれば良いんだろう…?」

そんなときは、私たち「Pro-D-use」に相談してみませんか?Pro-D-useは伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。

Pro-D-useの新規事業支援サービスの詳細を知る

新規事業の赤字経営が続く「3つの原因」

新規事業の赤字経営を改善するには、赤字の原因がどこにあるのかを突き止めることが最重要です。それが分からなければ、効果のある黒字化対策を打ち出すことはできません。

そこで、この項目では赤字経営が続く主な3つの原因を紹介します。

- 経費が多すぎる

- 売上が足りない

- 売上総利益(粗利)が十分に出ていない

最後まで読み進め、自社の赤字の原因がどこにあるのかを見つける手助けにしてください。

原因1. 経費が多すぎる

売上が多くともそれを上回る経費が発生していれば、最終的に赤字が発生してしまいます。経費削減は黒字化のために大切です。

経費は様々ありますが、代表的なものは下記の通りです。

・給料賃金

・水道光熱費

・旅費交通費

・広告宣伝費 など

まずは自社で発生している経費を1つずつ把握し、費用が多すぎる項目の削減を行いましょう。

ただし、何を削減すべきかは企業によって異なります。ただ単純に「給料賃金が多いから」と人員を削減すると人員不足に陥り売上が低下してしまい、より大きな赤字に陥る可能性もあるので注意が必要です。

経費が多すぎる項目をただ削るのではなく、「どうすれば黒字になるか」「削減することで発生する問題は何か」を考慮しながら、何をどれだけ削るか決めていくと良いでしょう。

原因2. 売上が足りない

発生する経費などに対して売上が足りていないことも、赤字経営が続く原因です。必要な開発費や広告宣伝費・諸費用などに対し、黒字経営を行うために必要な売上がいくらかを正確に算出して、足りているかどうかを見極めましょう。

売上を伸ばすには、なぜ売上が少ないのかの分析が必要です。「知名度が低い」「競合にシェアを奪われ顧客が減少した」など、原因は様々あります。ひとつずつ対策をとっていってください。

また、新規事業でよくある売上が足りない原因としては、ターゲット層の選定が間違っていることがよくあります。

定めたターゲットのペルソナを十分に分析し、どのようにアプローチすべきか、商品の価格設定を含む方向性が正しいかなどを考え、場合によっては撤退の判断を下しましょう。

原因3. 売上総利益(粗利)が十分に出ていない

売上純利益とは、売上から売上原価を差し引いた数字です。しかし、販売費や一般管理費、つまり広告費や人件費・家賃や光熱費は含まれていません。

そのため、粗利が十分に出ていないと、それらの費用によって赤字経営になってしまいます。

売上高に占める粗利の割合は、業種によって一定の目安の数字があります。

◆ 業種ごとの粗利目安

- 卸売業:15%

- 小売業:30%

- 製造業:50%

- 飲食業:70%

- サービス業:80%

概ねですが、上記の数字と比べることで、自社の粗利が十分に出ているのかを確かめてください。

粗利が出ていない場合は、「価格設定が低い」「仕入れ原価が高い」といった問題が考えられます。値上げを行うか、仕入れ先を変える・共同で大量に仕入れる、といった改革が必要です。

黒字化できない “赤字体質の新規事業” 4つの特徴

新規事業の黒字化を目指すためには、上述したような新規事業を黒字化に導くポイントとともに、 新規事業を赤字化させてしまう原因についても知っておかなければなりません。

新規事業が赤字化してしまう主な原因としては、以下4つのようなことが考えられます。

特徴1. 新規事業立ち上げに対するノウハウがない

新規事業で求められる能力や判断のタイミングなどは、既存事業を遂行している場合とは異なることが多いです。

そのため、これまでに既存事業で積み重ねてきた経験が役に立たないことも多いのですが、そのことに気付かないまま暗中模索を続けてしまい、赤字を垂れ流すことになってしまうケースが多いです。

試行錯誤のなかでノウハウを身に付けていくことも重要なのですが、赤字化してしまうと試行錯誤の機会すら少なくなり、その結果ノウハウもあまり身に付かずにさらに赤字がかさむというような、負のループに陥ってしまう可能性もあります。

新規事業のノウハウがない場合は、外部のコンサルの力を活用して新規事業を立ち上げましょう。(株)Pro-D-useなら、スムーズに新規事業の立ち上げが実現します!

⇒Pro-D-useの[無料]新規事業の相談を受けてみる>>

特徴2. 会社から短期的な利益を求められる

新規事業を立ち上げる場合は、長期的な展望を持って事業計画を立てることも少なくありません。

ただ、当初は会社がその事業計画にOKを出したとしても、既存事業の売上悪化などの理由によって、短期的に利益を上げることを求められる場合もあります。

そのような場合、想定したとおりにプロジェクトを進められずに、目先の利益を追う必要が出てきて、プロジェクト全体が少しずつ破綻していき赤字化してしまう危険性があります。

新規事業プロジェクトの外部に依存する問題だけに、未然に防ごうと思って防げるものではないのが厄介なポイントといえるでしょう。

特徴3. 人選(メンバー)が間違っている

新規事業を立ち上げる場合、社内の人間をプロジェクトメンバーに充てるケースが大半ですが、その人選を間違えてしまうのも新規事業が赤字化してしまう要因のひとつです。

新規事業を円滑に立ち上げるためには、必ずしも既存事業でよい成績を残している人をアサインすればいいとは限りません。

先ほど少し触れたように、新規事業の立ち上げで求められる能力と既存事業の遂行で求められる能力は異なるからです。

既存事業での成績などは一度無視してフラットな視点で人選を行うことで、赤字化してしまう要因のひとつを排除しやすくなるでしょう。

社内の人間をフラットに判断するのが難しい場合は、プロジェクトメンバーの選別を外部委託するのもひとつの方法かもしれません。

あわせて読みたい

【完全ガイド】新規事業に向いてる人・向いてない人の見分け方

「会社に新しい事業を根付かせたい。ウチの新規事業、どんな人が向いているのか…?」「今、新規事業を任せている人材では、新規事業がなかなか収益化しない。他の人に任せるべきかな…?」 新規事業を立ち上げで「どんな人材が新規事業に向いているのか?」…

特徴4. 黒字化施策を実施する社長・社員の本気度が足りない

新規事業のプロジェクトにアサインされる社員は、基本的にこれまで所属していた既存の事業部との掛け持ちになるため、負担が増えることにつながります。

自分から志望して新規事業の立ち上げに参加した社員は、本気度も高いことが想定されますが、会社命令で新規事業に割り振られた社員のなかには、新規事業に対してイマイチ前向きになれない人もいるでしょう。

それは仕方のないことではあるのですが、社員の本気度が足りないことは新規事業を赤字化してしまう要因のひとつになりえます。

新規事業の重要性や社会的意義などを、プロジェクトメンバー全員で定期的に確認し直すことで、常に本気で事業に向き合える環境を用意できるかどうかが重要です。

新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\ 新規事業の悩みがスッと軽くなる!! /

赤字の新規事業を黒字化させたい方からよくある質問(Q&A)

ここまで、赤字から黒字化できない企業の特徴について解説してきました。新規事業を黒字化させるには、社員一人一人の資質を見極め、ノウハウを蓄積させるなど、時間がかかります。

では、具体的にどの程度時間がかかるのか、知りたい企業は多いでしょう。

この項目では、その疑問も含め、新規事業を赤字から黒字化させたい企業が特に知りたいことについて紹介します。よくある質問は以下の3つです。

- 新規事業が黒字化するまで何年かかる?

- 新規事業の赤字が続いたとき撤退する基準はいつ決める?

- 新規事業を黒字化させる際のPDCAサイクルを回すポイント

それぞれ詳しくお答えします。

よくある質問1. 新規事業が黒字化するまで何年かかる?

新規事業が黒字化するまでの年数は、一般的に3年~5年とされています。そのため「新規事業を立ち上げてから3年~5年で黒字化を果たし、5年~10年で初期投資を回収する」というのが、基本的な計画です。

新規事業は既存事業とは異なり、手探りで進めなければならないことも多いです。試行錯誤が欠かせないため、それだけの期間がかかってしまいます。

新規事業を立ち上げる際には、黒字化まで3年~5年かかることを会社全体で共有し、中長期的に考えて運営していくことが大切です。

経営者が短期的な成果を求めるのは、いたずらに失敗の確率を高めてしまうだけなので、絶対にしてはいけません。

よくある質問2. 新規事業の赤字が続いたとき撤退する基準はいつ決める?

新規事業で成功する企業の多くは、撤退基準をあらかじめ明確に決めています。

例えば、下記のような基準です。

◆ 事業撤退の基準例

・当初の投資限度額を超えた段階で撤退

・グループ全体の事業価値の3割を超える損失が出てしまわないかどうか

・期日までにユーザー数が規定に達しなかった場合

撤退基準の定め方としては、計画に対する「達成」「未達成」をKPIで判断して決める方法と、市場・競合・自社の状況で判断する方法があります。

「赤字を出してもシェアを取ることを優先」といった企業ごとの戦略もあるので、撤退する基準は企業によってバラバラで当然ですが、基準自体は新規事業立ち上げ前に決めておきましょう。

よくある質問3. 新規事業を黒字化させる際のPDCAサイクルを回すポイント

PDCAとは、文字通り、以下の4つのステップのことです。

Plan(計画):目標・目的を定め、達成させる戦略や計画を立てます。

Do(実行) :計画した戦略を実行します。

Check(検証):実行した結果を評価します。

Action(改善):評価の結果をもとに、必要な改善策を施します。

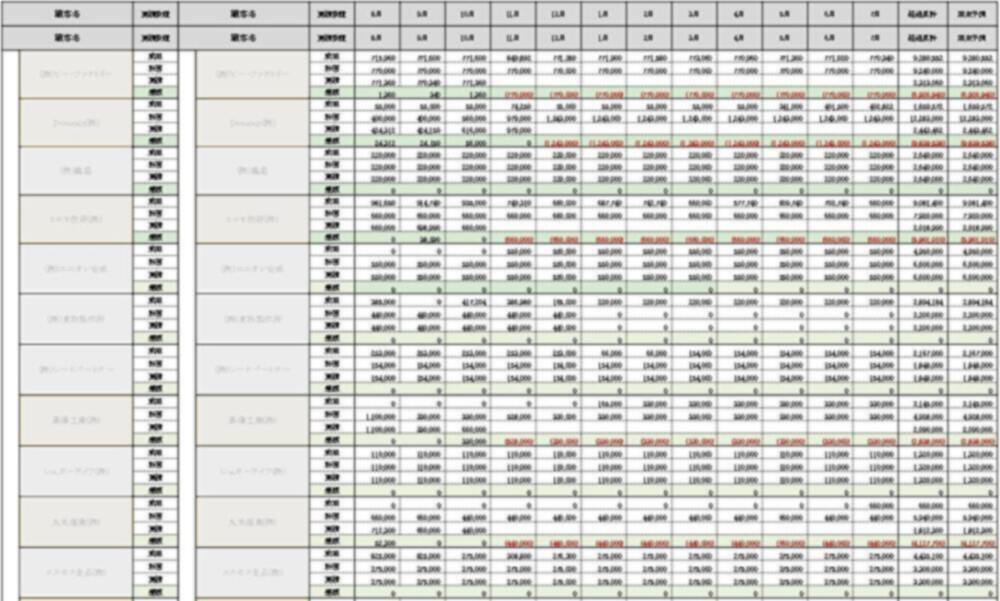

このPDCAを回すためには、数値を用いた具体的な目標が必要となります。そのためには、まずはPlanを以下のように具体的な数値で立てることがPDCAの第一歩となります。

新規事業が上手く行ってない企業の多くは、このような数値管理していないケースが多くあります。数値で目標を立てないと、新規事業で課題を特定したり、黒字化させるのは困難です。まずは、数値を用いた具体的な目標を立てることから始めましょう。

もし「数値の立て方がわからない…」という場合は、プロのコンサルに相談する方法もあります。

新規事業を黒字化させたい方は、プロへ相談してみよう

新規事業を黒字化するためには、固定費を抑えたり、外部委託を検討したりする必要があります。

かつ、赤字化してしまうことを避けるためには、新規事業立ち上げに対するノウハウを有している人物を登用したり社員の本気度を維持し続けたりしなければなりません。

これらを社内のリソースだけで行うのは非常に難しいので、新規事業を順調に黒字化させたい場合には、専門的な知識を有したプロに相談するのがおすすめです。

とくに、これまでに新規事業立ち上げのサポートを多数行ってきた経営コンサルティング会社に依頼すれば、新規事業展開に対して的確な判断を行ってもらえます。社内の人間だけだと新規事業に対してフラットな視点を持つことは難しいですが、経営コンサルタントを入れることでその問題も解決します。

新規事業を黒字化に導くための方法はいろいろとありますが、経営コンサルティング会社のようなプロに依頼するのが、その有力な方法のひとつであることは間違いありません。

あわせて読みたい

失敗事例に学ぶ!「新規事業の失敗」の10の原因と4つの解決策

新規事業の失敗を恐れる新規事業責任者の方は、このようなお悩みや疑問をお持ちなのではないでしょうか? 「新規事業をやりたいが、失敗が不安。事前に失敗する原因を知り、対策を打っておきたい。」「新規事業を軌道に乗せたい。成功するためには、どんなポ…

また、新規事業を黒字化するためには、競争や規制の少ないマーケットへの参入を狙う、自社が苦手な業務は外部委託するといった点が重要です。

新規事業に対するノウハウがない人をプロジェクトに参加させたり、会社から短期的な利益を求められたりすると、新規事業は赤字化してしまう可能性が高くなります。経営コンサルティング会社への相談も検討し、うまく黒字化を図りましょう!

新規事業が黒字化できず、お困りではありませんか? Pro-D-useなら手放しで新規事業がみるみる改善します!手元資金があるうちに、ご相談ください。

⇒Pro-D-useの無料経営相談を受けてみる

新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。

「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。

そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。

\\ プロに相談して楽になる! //

新規事業サービスはコチラ >>>

\ 新規事業の悩みがスッと軽くなる!! /