\ 事業がグンっと前に進む /

\ サービス内容が知りたい方 /

製造業のM&Aで失敗しない「6つのPMI施策」をプロが全解説

-

- 製造業

- 事業承継

- 2025年11月15日

製造業の会社でM&Aを行った方は、M&A後のPMIについてこんなお悩みをお持ちではないでしょうか?

- M&Aを実施したが期待したシナジーが全く出ていない

- 買収先工場の抵抗が強く組織が一体化しない

- 異なる企業文化や生産プロセスをどう統合すべきかわからない

こうした課題を放置すると、経営層のビジョンと現場の意識はさらに乖離し、統合が難航します。製造業のM&Aを成功させるには、現場を深く理解した以下のPMI施策が必要です。

▼製造業のM&Aの成功に必要な「6つのPMI施策」

- 施策1. 工場間で品質指標を共通化し、全社的な品質マネジメントを構築する

- 施策2. 技能をデジタル化し、技術伝承を仕組み化する

- 施策3. サプライヤーと購買ルールを再編し、統合後の調達コストを最適化する

- 施策4. 生産・販売・在庫データを統合できる共通システムを導入する

- 施策5. 人事制度統合の方針を早期に示し、公平な仕組みを構築する

- 施策6. 経営層と現場を結ぶ双方向のコミュニケーション体制を整える

製造業の経営と現場が一体となり、品質と技術、人事制度の統合を進めることが実質的なシナジー創出につながります。

筆者は「(株)Pro-D-use」という事業承継に強い経営コンサルティング会社を経営しており、これまで多くの事業承継を支援してきました。

本記事では製造業のM&AにおけるPMIの課題と経営者が取り組むべき準備、M&Aを成功に導く6つのPMI施策を解説します。

▼この記事で解説すること

- 製造業におけるM&A後のPMIの課題

- M&A後に経営者が最初に取り組むべき製造業におけるPMIの準備

- 製造業のM&Aを成功させるために必要なPMI施策

製造業のPMIに課題を感じている経営者は本記事で紹介する実践的な施策を参考に、自社に最適な統合戦略を描いてください。

製造業のコンサルの検討は、「”なんとなく”で選ぶ」と必ず失敗します。複雑なビジネスである製造業の経営改善には、” 製造業の現場に強い “コンサル会社に依頼することが必須条件です。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は、製造業の現場に精通したコンサルタントが「伴走しながら、現場主導で利益を押し上げる」コンサル支援が強みのコンサルティング会社です。これまでたくさんの製造業のご支援で「売上・利益の拡大」「製造の各種管理や営業・マーケティング改善」を数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、無料相談をしてみませんか?詳しくは▼下記ページ▼をご覧ください。

「製造業コンサルサービス」詳細を見る >>

\ 「製造業に強い」伴走型コンサル!! /

目次

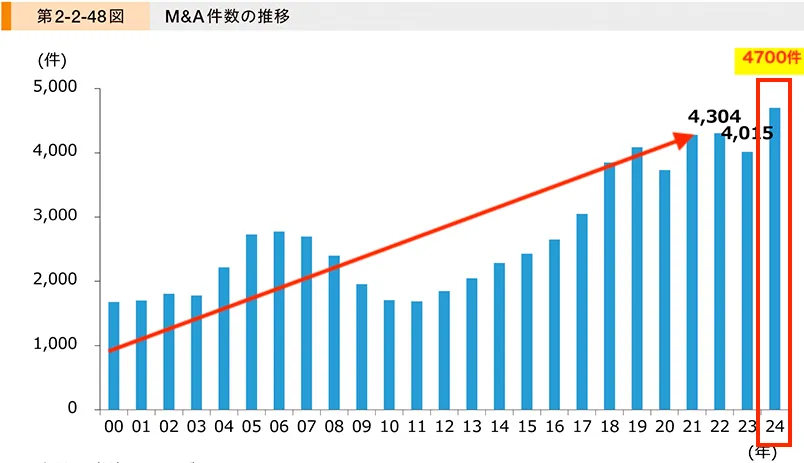

中小企業のM&A実施件数は4,700件(2024年度)

下記は、製造業も含む国内中小企業のM&Aの実施件数のグラフです、公表されているもののみを集計した件数となります。

▼M&A件数の推移

上記の表を見てもわかるとおり、中小企業のM&A件数は近年も増えていることがわかります。2024年にはM&A件数が4,700件に達しました。

では、製造業においてはどうでしょうか?

以下のグラフは各業種毎にM&Aの実施状況をまとめたものです。

▼M&Aの実施状況(製造業については赤枠をご覧ください。)

_2025年中小企業白書-1.webp)

上記グラフの赤い枠内をご覧ください。

製造業においては約2割の方が「買収した」もしくは「買収意欲はある」と答えており、製造業においてもM&Aのニーズが一定数あることを示しているのです。

しかし、M&A後にすべての企業が順調に成長しているわけではありません。実際には、期待していたシナジーが生まれず、経営が思うように進まないケースも少なくないのが現実です。

例えば、買収前の検討段階では見えにくかった組織文化の違いが、M&A後に大きな壁として立ちはだかることがあります。

製造業では、現場のやり方や意思決定のスピード、品質に対する考え方などが企業ごとに大きく異なります。これらが十分にすり合わせられないまま統合が進むと、現場の混乱やモチベーション低下を招き、生産性が落ちてしまうこともあります。

また、M&Aを行えば「自動的に売上が増える」といった過度な期待を持ってしまうことも失敗の要因です。買収そのものがゴールになってしまい、買収後の経営方針や体制づくり、現場への丁寧な説明が後回しになると、せっかくのM&Aが負担に変わってしまいます。

このように、製造業においてM&Aのニーズは確かに存在する一方で、準備不足や買収後の対応次第では、かえって経営リスクを高めてしまうケースも多いのです。

だからこそ、M&Aは手段であって目的ではなく、買収後まで見据えた戦略が欠かせないと言えるのです。

製造業におけるM&Aの成功は「現場」と「経営」の統合にある

製造業の競争力を支えるのは、財務諸表には表れない生産現場のノウハウや熟練技術者の経験といった人的資産です。製造現場の知識や技術は日々の製造業務や品質管理の中で培われるもので、経営戦略や指数だけでは再現できない価値があります。

経営層がトップダウンで統合を進めても現場の理解と協力を得られなければ、期待したM&Aによるシナジーは発揮されません。製造業のM&Aを成功させるには、経営方針と現場の業務を連携させたPMIを推進する必要があります。

参考情報:中小企業庁「中小PMIガイドライン」(外部サイト)

経営層が生産現場の課題を把握し、現場が経営の意図を理解できる環境を整えることで、技術と品質、組織の一体化が実現します。

製造業におけるM&A後のPMIの4つの課題

製造業は他業種に比べてPMIの難易度が高い分野です。製造業のPMIの難易度が高い理由は物理的な資産(工場・設備)やサプライチェーン、ものづくりの暗黙知(ノウハウ・職人技)に強く依存しているためです。

製造業では生産体制やSCM(※)、技術、組織文化が密接に絡み合っており、経営統合では解決できない構造的課題も多く存在します。

※ SCMとは、原材料の調達から製品の生産・流通・販売・在庫管理・顧客への納品までの流れを最適化する仕組みのことです。

製造業のM&Aを成功させるためには、製造業特有の以下の課題を理解する必要があります。

▼【製造業のM&A】PMIの課題

- 課題1. 経営層と現場(工場・技術職)の意識の乖離

- 課題2. 業務システム統合と生産管理の不整合

- 課題3. 業種・製品特性に応じたPMI対応の遅れ

- 課題4. 製造業ビジネスモデルの複雑性

それでは、それぞれの課題について詳しく解説していきます。

課題1. 経営層と現場(工場・技術職)の意識の乖離

経営層はM&Aによる成長戦略や財務上のシナジーを重視してしまいがちです。

しかし、製造業の現場では長年培われた技能やチームの信頼関係といった暗黙知が生産性を支えています。現場の暗黙知を理解しないまま経営層がPMIを進めると現場から反発を招き、モチベーションの低下や人材の離職につながります。

参考情報:京都大学経済学会「M&A後の統合 (PMI)研究の系統的レビューと今後の展望」(外部サイト)

製造業におけるM&Aを成功させるためには経営層が現場の実情を理解し、従業員が会社の方針を納得できる対話の場を設けることが重要です。

社長と従業員が理想的な関係を築く方法については、下記の記事でまとめてありますので、この記事と併せてご覧ください。

参考記事> 社長と従業員の理想的な関係を築くステップを徹底解説!

課題2. 業務システム統合と生産管理の不整合

M&A後の業務システムのPMIを迅速に進めないと、統合情報の不整合や業務停滞が発生する恐れがあります。製造業では生産や在庫、購買、販売がシステムで連動しているため、1つの不具合がSCM全体の停滞を招く危険があります。

システム統合は単なる技術的な課題ではなく、経営方針と現場運用の整合を図るべき経営レベルのPMI課題です。しかし、経営層がシステム統合を「IT部門だけの技術問題」と捉えるケースが多く、現場との連携不足を招いています。

なお、M&A後のPMI過程におけるシステム統合のやり方については、以下の記事が参考になりますので、併せてご覧ください。

あわせて読みたい

M&A後のシステム統合の完全ガイド!PMIの進め方をプロ解説

M&Aを実施した企業の経営者の方は、システム統合についてこんな悩みをお持ちではないでしょうか? M&Aを実施したが、期待したシナジー効果が得られていない 買収先と自社で異なるシステムを使っており、業務が非効率だ M&…

課題3. 業種・製品特性に応じたPMI対応の遅れ

製造業のM&Aでは製造プロセスや品質基準、法規制まで異なる業種が統合することがあります。M&A後の経営方針を決めたとしても、統合された業種や扱う製品が異なるためPMIが計画通りに進まない場合があります。PMI対応の遅れを招く要因は以下のとおりです。

▼製造業のPMI対応の遅れを招く3つの要因

- 要因1. 製品特性ごとに必要な安全基準や認可手続きが異なり、調整に時間を要する

- 要因2. 設備仕様や生産工程が標準化できず、共通ルールを適用するのに時間がかかる

- 要因3. サプライチェーン構造が複雑で、購買・物流の統合が後手に回る

現場での調整が長期化するとPMI全体の進行が遅れ、M&Aで期待したシナジーの実現が遠のくことがあります。

課題4. 製造業ビジネスモデルの複雑性

製造業では「研究開発→調達→生産→販売→アフターサービス」までの工程が密に連携しています。製造業におけるM&A後のPMIでは、部分的な統合ではなく全体を見据えた設計が必要です。しかし、以下の構造的な要因が製造業のM&A後のPMIを複雑にしています。

▼PMIを複雑にさせる製造業の4つの構造

- 構造1. 工場や生産ラインごとに独自最適化された生産方式

- 構造2. 長年築かれた取引先・協力会社との強固な関係依存

- 構造3. 特許や技術など無形資産の評価

- 構造4. 部門をまたぐコストや利益の管理

製造業のM&A後のPMIでは経営層の意思決定だけでなく、現場の実態を踏まえた「統合の現場設計」が不可欠です。しかし、M&A後の技術やノウハウといった暗黙知や企業文化の違いが障壁となり、PMIの進行を遅らせる要因となっています。

製造業のコンサルの検討は、「”なんとなく”で選ぶ」と必ず失敗します。複雑なビジネスである製造業の経営改善には、” 製造業の現場に強い “コンサル会社に依頼することが必須条件です。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は、製造業の現場に精通したコンサルタントが「伴走しながら、現場主導で利益を押し上げる」コンサル支援が強みのコンサルティング会社です。これまでたくさんの製造業のご支援で「売上・利益の拡大」「製造の各種管理や営業・マーケティング改善」を数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、無料相談をしてみませんか?詳しくは▼下記ページ▼をご覧ください。

「製造業コンサルサービス」詳細を見る >>

\ 「製造業に強い」伴走型コンサル!! /

製造業M&A後に経営者が最初に取り組むべき「3つのPMIの準備」

製造業におけるM&Aを成功させるためには、経営者が現場を理解したPMIを準備しなければなりません。準備なしにPMIを進めてしまうと、製造業の現場で混乱が生じてしまいます。製造業のM&Aを成功させるには以下のPMIの準備が必要です。

▼製造業M&A後に経営者が取り組むべき「3つのPMIの準備」

- 準備1. 統合の目的と到達点を経営層で明文化する

- 準備2. PMI推進チームを設置し、現場代表を参加させる

- 準備3. 100日プランを策定し、初期統合作業の優先順位を明確にする

それでは、それぞれについて詳しく解説していきます。

なお、M&Aを成功に不可欠なPMI戦略については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

あわせて読みたい

M&AのPMI戦略で「売上をグッと伸ばす」シナジー創出法をプロ…

M&A後のPMIを考えている経営者の方は、こんなお悩みをお持ちではないでしょうか? 期待したシナジー効果が出ず、社員が疲弊している 文化の違う2つの組織のまとめ方がわからない M&Aは決まったが統合プロセスが定まっていない こうした…

準備1. 統合の目的と到達点を経営層で明文化する

製造業のM&Aでは技術や設備、人材など、多くの要素が複雑に結びつきます。M&Aの目的を曖昧にしたまま進めると、経営層と製造現場で食い違いが生じ、想定したシナジー効果を得られません。PMIの計画を立てる際は、組織全体が同じ方向を向くように経営層が統合の目的と成功の定義を明確にしましょう。

経営層が明文化すべき項目は以下の4点です。

▼M&A前に経営層が明文化すべき項目

- 項目1. M&Aによって強化したい生産体制や技術領域などの戦略的目的

- 項目2. 品質指標・生産コスト削減率など、具体的な数値目標

- 項目3. 統合後の事業全体で実現したい製品ビジョンや市場ポジション

- 項目4. 部門横断での役割分担とスケジュール管理体制

製造業では現場ごとの最適化が進むため、経営方針と現場実態をつなぐ明確な指針がM&A成功の鍵を握ります。

準備2. PMI推進チームを設置し、現場代表を参加させる

製造業の生産現場には工程設計や品質管理、取引先対応など、経営層が把握しきれない現場固有の課題が数多く存在します。経営側だけで統合方針を決めると、実際の生産プロセスやライン運用と噛み合わず、現場の混乱を招く危険があります。

そのため、「PMI推進チーム」を設置して経営方針と実際の生産プロセス・ライン運用をすり合わせながら統合を進める体制を構築することが重要です。

PMI推進チームには製造や技術、営業など主要部門の代表を含めましょう。各部門の現場を熟知した担当者が議論に参加することで、統合計画を実行可能な形に落とし込めます。現場の声を反映したPMI体制を整えることで、経営と現場の意見のずれを最小限に抑え組織全体でPMIを推進できます。

準備3. 100日プランを策定し、初期統合作業の優先順位を明確にする

M&A初期は財務や人事、生産、品質管理など、さまざまな領域で早急な対応が求められます。

PMIにおける優先順位や進行予定を示した100日プランを策定すれば、初期の混乱を防ぎM&Aを安定的に進められます。100日プランでは事業の継続を最優先に据えつつ、短期間で成果を実感できる以下の施策を組み込みましょう。

ちなみに「100日」という期間は象徴的な区切りであると同時に、製造業では「生産」や「品質」への影響を最小化しながらリスクの洗い出しと暫定対応を進める必要があるため、短すぎず長すぎない期間として100日と設定しております。

▼PMIの100日プランに必ず組み込むべき「6つの計画」

- 計画1. 生産ラインや供給網を止めないための業務継続体制の整備

- 計画2. 共同購買や設備統合による短期的なコスト削減目標

- 計画3. 財務・人事・情報システムなど主要分野の統合作業リスト

- 計画4. 各施策の担当者・責任者・完了期限の明確化

- 計画5. 従業員への説明会や面談などのコミュニケーション施策

- 計画6. 計画の進捗を確認し、課題を修正する定期会議の設定

製造業では設備稼働や品質維持などの業務が生産性に直結するため、統合作業や生産体制の整備が遅れると大きな損失につながります。統合初期の混乱を防ぎ、安定稼働を確保するためにも100日プランの策定はM&A後のPMIに不可欠です。

製造業のM&Aの成功に必要な「6つのPMI施策」

製造業のM&Aを成功させるには、買収企業の現場力を生かしながらグループ全体で一体感のある組織を構築する必要があります。以下のPMI施策を実行することで、製造業のM&A成功の可能性を高められます。

▼製造業のM&Aの成功に必要な「6つのPMI施策」

- 施策1. 工場間で品質指標を共通化し、全社的な品質マネジメントを構築する

- 施策2. 技能をデジタル化し、技術伝承を仕組み化する

- 施策3. サプライヤーと購買ルールを再編し、統合後の調達コストを最適化する

- 施策4. 生産・販売・在庫データを統合できる共通システムを導入する

- 施策5. 人事制度統合の方針を早期に示し、公平な仕組みを構築する

- 施策6. 経営層と現場を結ぶ双方向のコミュニケーション体制を整える

それでは、それぞれについて詳しく解説していきます。

施策1. 工場間で品質指標を共通化し、全社的な品質マネジメントを構築する

M&A後の製造業では、複数の工場が異なる基準や考え方で製品を生産しているケースが多く見られます。M&A後のPMIでまず取り組むべきは、工場ごとに異なる品質基準を統一する仕組みを整えることです。品質基準を全社で共通化することで、すべての製造現場で同じ品質レベルの製品を安定的に生産できます。

全社的な品質マネジメントを構築するためには、まず各工場の品質管理体制や不良率などの現状を正確に把握しましょう。

施策2. 技能をデジタル化し、技術伝承を仕組み化する

製造業のM&AにおけるPMIでは現場の暗黙知やノウハウをいかに継承するかが、企業価値を維持する課題になります。PMIの初期段階から属人化を防ぐために、技能や作業手順をデジタルデータとして蓄積し、誰でも学べる形に仕組み化しましょう。

動画マニュアルやIoTデータを活用して現場の作業プロセスを可視化・共有する方法が、PMI施策として効果的です。技能をデジタル化することで技術水準を全拠点で均一化できるだけでなく、新入社員や異動者の育成スピードも向上します。

参考情報:経済産業省「ものづくり基盤技術の振興施策」(外部サイト)

施策3. サプライヤーと購買ルールを再編し、統合後の調達コストを最適化する

製造業では複数の工場やグループ会社が、それぞれ異なるサプライヤーと契約しているケースが多く見られます。拠点ごとに取引先や条件が異なると、同じ原材料や部品を別々の価格で仕入れることになります。

M&A後の調達コストを最適化するために以下の取り組みを行い、購買ルールとサプライヤー構成を調整しましょう。

▼購買ルールとサプライヤー構成の調整に必要な5つの取り組み

- 複数拠点で重複しているサプライヤー契約を整理する

- 発注から検収・支払いまでのプロセスを共通化する

- 価格・品質・納期・リードタイムなどの評価基準を統一する

- 主要サプライヤーとの取引条件を中長期契約に見直す

- サプライヤー管理に事業継続計画やESG調達の視点を取り入れる

購買データを一元管理し、サプライヤーとの取引をKPIで可視化することで、価格変動や供給リスクにも柔軟に対応できます。

施策4. 生産・販売・在庫データを統合できる共通システムを導入する

製造業のM&A後は統合前の企業ごとに、データ管理のシステムが異なっていることが多くあります。各工場や営業拠点で異なるシステムを使用していると、在庫や販売実績、生産計画の情報が正確に共有されません。

PMIの初期段階で生産や販売、在庫のデータを一元化できる共通システムを導入し、情報を常に共有できる体制を整えましょう。データ管理システムを整備することで、経営層は現場の実態を正確に把握でき、データにもとづいた意思決定を行えます。

施策5. 人事制度統合の方針を早期に示し、公平な仕組みを構築する

M&A後は、人事制度や評価基準の違いが待遇や評価に対する不公平感を生み、人材の離職につながる可能性があります。ただし、統合後すぐに制度を一本化すると、急激な変化への不安や企業文化の違いから、人材の離職を招くリスクがあります。

M&A後の人材の離職を防ぐためには、PMIの早い段階で人事制度統合の明確な方針とスケジュールが必要です。統合した両社の制度を比較・分析し、従業員との対話を重ねながら、数か月から1年以上かけて段階的に統合していきましょう。人事制度と評価基準を統合するPMIを行う際は以下の取り組みが効果的です。

▼人事制度と評価基準を統合するPMIを行う際に必要な取り組み

- 両社の給与体系・等級・技能手当などを比較し、差異を明確化する

- 技術力・品質改善・生産性など、製造現場の成果を正当に評価できる基準を新設する

- 経営層が直接現場に出向き、新制度の目的と評価方針を説明する

M&A後の人事制度の統合は制度改革ではなく、現場の士気を保ち、品質と生産を安定させるためのPMI施策です。公平な評価と待遇が整えば、従業員が安心して技術を発揮できる環境が生まれ、離職防止と組織の一体化が実現します。

施策6. 経営層と現場を結ぶ双方向のコミュニケーション体制を整える

製造業のM&A後に現場で抱える課題や不安が経営層に届かない状態が続くと、従業員の不信感が高まります。経営層と現場の断絶を防ぐために、PMIの中で双方が意見を交わし合えるコミュニケーション体制を整えましょう。

コミュニケーションの方法としては経営層が定期的に工場や拠点を訪問し、現場の声を直接聞く機会を設けることが効果的です。現場の声を直接聞くことで、従業員は自分たちの意見が経営判断に反映されていると実感でき、組織全体に一体感が生まれます。

工場訪問に加え、現場の代表がPMIに参加したり、定期的に経営層が現場からヒアリングを実施して、双方向コミュニケーションを実現しましょう。

製造業のコンサルの検討は、「”なんとなく”で選ぶ」と必ず失敗します。複雑なビジネスである製造業の経営改善には、” 製造業の現場に強い “コンサル会社に依頼することが必須条件です。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は、製造業の現場に精通したコンサルタントが「伴走しながら、現場主導で利益を押し上げる」コンサル支援が強みのコンサルティング会社です。これまでたくさんの製造業のご支援で「売上・利益の拡大」「製造の各種管理や営業・マーケティング改善」を数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、無料相談をしてみませんか?詳しくは▼下記ページ▼をご覧ください。

「製造業コンサルサービス」詳細を見る >>

\ 「製造業に強い」伴走型コンサル!! /

製造業のM&A後のPMIでよくある質問(Q&A)

最後に、製造業のM&A後のPMIについて、筆者が現場でよくもらう質問と回答を共有します。ぜひ、参考にしてください。

製造業のPMIが特に難しいと言われるのは、なぜですか?

製造業のPMIは、IT業・サービス業といった業種の統合と比べても、格段に複雑です。なぜなら、「物理的な資産(工場、設備)」、「サプライチェーン(SCM)」、「固有の品質管理基準」、「現場(工場)特有の組織文化」といった、他業種にはない要素が複合的に絡み合うためです。

筆者の経験では、製造業のM&A後のPMIは非常に失敗確率が高く、各社の事情で苦戦を強いられている経営者が多い印象です。

製造業PMIで、優先的に統合すべきものは何ですか?

製造業のM&Aで相乗効果を創出するに、特に注力すべきは以下の5つテーマがあります。

▼製造業のPMIで優先的に統合すべき5つのテーマ

- 生産体制の統合

工場の統廃合、設備の稼働率評価、生産ラインの再編、生産能力の最適化など。 - サプライチェーンの最適化(SCM)

原材料の調達から製品の販売に至る供給網の再編、集中購買の実施、物流拠点の最適配置など。 - 技術・ノウハウの共有

研究開発(R&D)部門のロードマップ再策定、暗黙知化している「匠の技」や技術文書の継承・標準化。 - 品質管理基準の統一

両社の品質基準の比較、ISO認証などの規格統一、製造品質と設計品質の擦り合わせ。 - 組織文化の融合

特に工場(現場)の文化を尊重した風土改革、人事制度の統合、キーマン(重要人材)の流出防止など。

これらを「どこから・どの順で」統合するかを見極め、現場への負荷を抑えつつ段階的に進めることがPMI成功の鍵です。

「品質管理基準」と「技術・ノウハウ」の統合で、製造業が特に注意すべきものは何ですか?

「品質管理基準」と「技術・ノウハウ」の統合については、それぞれ以下の点に注意すべきです。

▼品質管理の統合

原則、両社の基準を高い方に統一することが望ましいです。特にクロスボーダーのM&Aの場合では、ターゲット市場で求められる品質水準と、買収側が持つ極めて高い品質基準との間に、考え方の相違が生じやすいです。例えば、新興国市場では価格競争力が重視されるため、日本の求める高品質が逆にコスト構造を悪化させる可能性があり、適切なバランスを検討する必要があります。

▼技術・ノウハウの統合

製造業のコア技術やノウハウは、「文書化されていない暗黙知」として存在します。そのため、M&A後にキーパーソンが流出すると、その技術やノウハウが失われるリスクが極めて高いです。そのため、技術文書の整備に加え、中核技術者の業務や職責をPMIの初期段階で再設計し、引き留め策を講じる必要があります。

製造業の「システム統合(IT)」は失敗しやすいと聞きます。成功させるために、システム統合の進め方はどうすれば良いですか?

システム統合は、特に「ERP(基幹システム)」と「生産管理システム(MES)」が最大の難関です。

その上で、システム統合の失敗要因と、成功させる進め方については以下のとおりです。

▼システム統合の失敗要因

現場の業務プロセスが未整理のままシステム統合を進めると、現場のオペレーションが混乱し、M&Aの成果を毀損するレベルの失敗要因となりえます。特に、日本企業では独自にカスタマイズされたシステムを運用していることが多く、単純な一本化はシステム障害や業務停滞を招きます。

▼システム統合を成功させる進め方

- 「あるべき姿(TO-BE設計)」の明確化

M&A契約前に、統合後の理想的な業務プロセスを設計し、システム統合を経営戦略と紐づける。 - 迅速かつ段階的な実行

IT統合は時間との勝負。迅速に取り組みましょう。すべてのシステムを一度に統合するのではなく、機能や品質・保守性などに基づき優先順位をつけ、段階的に進めることが推奨です。

この2点を押さえることで、現場の混乱を最小限に抑えながら、統合のスピードと成果を両立できます。

製造業のPMIで「現場の組織文化」を統合させるための秘訣はありますか?

組織文化の統合に失敗することは、そのままM&A失敗につながります。特に製造現場の文化は抵抗が生じやすい領域です。

その上で、組織文化の統合の秘訣は以下のとおりです。

▼組織文化の統合の秘訣

- 秘訣1. 共通目標による協働

統合企業同士が共通の目標を設定し、それに向けて協力し、小さな成功体験を積み重ねることで、「一緒にやれば成功できる」という信頼関係を構築します。 - 秘訣2. 現場へのリスペクト

買収側が自社のやり方を一方的に押し付ける「支配型」のアプローチは、現場の士気低下と離職の原因です。買収側トップが現場に足を運び、被買収企業の文化や価値観を尊重する姿勢を示すべきです。 - 秘訣3. 人事・拠点の統合の徹底

物理的に拠点を一つにまとめることで、異文化との接触を日常的に発生させます。また、給与体系、評価基準の統一は、不公平感を解消するためにスピードをもって行うべきです。

この3つを意識して進めることで、現場の不安や反発を抑えながら、統合後も強い組織として機能しやすくなります。

現場を理解したPMIが製造業M&Aを成功に導く

製造業のM&Aを成功に導くには経営層の戦略だけでなく、現場を理解したPMIが欠かせません。製造業の価値は現場の技術力や品質管理、従業員の経験に支えられています。経営層が策定した統合計画が現場の実情と乖離していると、生産効率の低下や品質トラブルなどのリスクを招く恐れがあります。

PMIを円滑に進めるには現場の声を計画段階から反映し、品質基準や生産工程を一体的に整えることが重要です。現場理解にもとづいたPMIこそが、製造業におけるM&A後の持続的な成長と企業価値の向上を実現する鍵です。

製造業のコンサルの検討は、「”なんとなく”で選ぶ」と必ず失敗します。複雑なビジネスである製造業の経営改善には、” 製造業の現場に強い “コンサル会社に依頼することが必須条件です。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は、製造業の現場に精通したコンサルタントが「伴走しながら、現場主導で利益を押し上げる」コンサル支援が強みのコンサルティング会社です。これまでたくさんの製造業のご支援で「売上・利益の拡大」「製造の各種管理や営業・マーケティング改善」を数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、無料相談をしてみませんか?詳しくは▼下記ページ▼をご覧ください。

「製造業コンサルサービス」詳細を見る >>

\ 「製造業に強い」伴走型コンサル!! /

コラム著者プロフィール

岡島 光太郎

取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)

事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。

実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。

経営における課題は、決して単一の要素では生じません。

営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。

私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。

■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ

私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。

これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。

▼専門・得意領域

|収益エンジンの構築|

新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。

|DX/業務基盤の刷新|

業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。

|財務・資金調達戦略|

事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。

■仕事の流儀

「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。

戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。

■資格・認定

中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391

経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)