経営コンサルタントが怪しいと感じる方は、下記のような疑問や不安で経営コンサルタントへの依頼を躊躇しているのではないでしょうか?

「外部の意見を経営に取り入れたいが、経営コンサルタントと聞くと怪しい感じてしまう…」

「経営コンサルタントを名乗る人が多く、自社に合ったコンサルタントを見分ける自信がない…」

「知人が過去に経営コンサルタントに騙されたらしく、コンサルが全て怪しいと感じてしまう…」

経営コンサルタントは、経営強化のために企業分析や戦略提案、事業改善のアドバイス&実務を実行してくれる存在です。さまざまな会社の経営を立て直し続けている、能力の高い経営コンサルタントも存在します。

しかし、なかには胡散臭さや怪しさを感じさせるような経営コンサルタントもいます。経営コンサルタントという業務は残念ながら、一般の人からは怪しいものとして見られがちです。

本記事では、経営コンサルティング会社を経営する筆者が、「経営コンサルタントが怪しい理由」と、「経営コンサルタントの選び方」についてご紹介いたします。

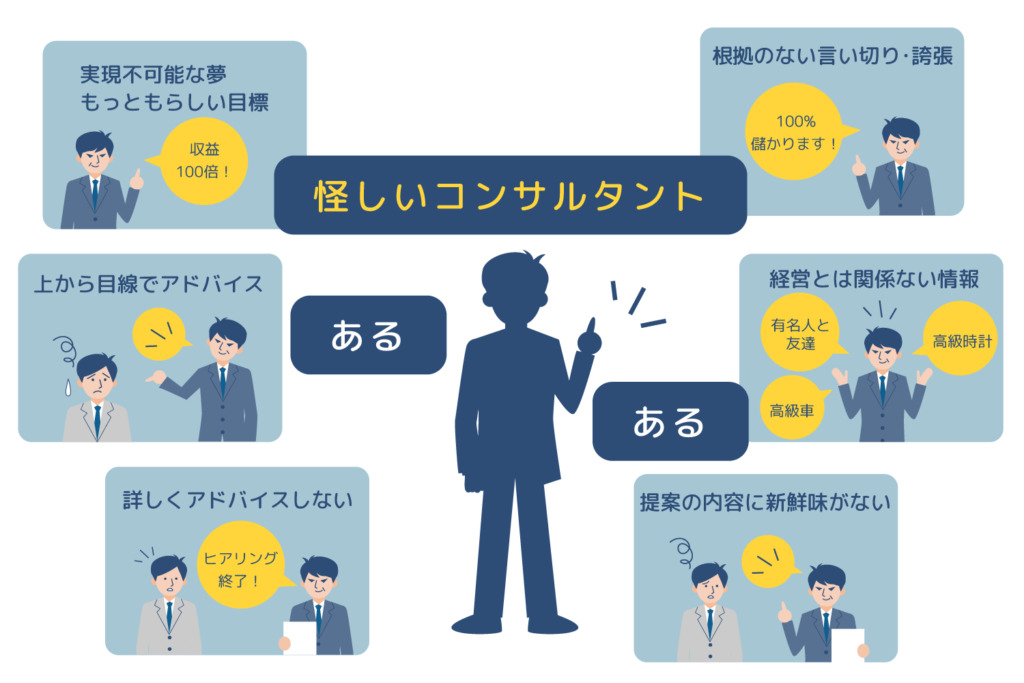

結論、怪しいコンサルタントに騙されるリスクは、下記6つのパターンを見極められれば避けることが可能です。

- 実現不可能な夢やもっともらしい目標を語る

- 根拠のない言い切りや誇張を多用する

- 上から目線でアドバイスをする

- 経営とは関係のない情報を多く発信する

- 依頼内容や相談を詳しくヒアリングしない

- 提案の内容に新鮮味がない

経営コンサルタントへの依頼するのにはまとまった費用がかかりますので、相手を信頼できるかどうかをシビアに見極めましょう。

この記事で実現できること

- 怪しいコンサルタントの特徴や悪質な経営コンサルタントの手口が把握でき、依頼すべきでないコンサルタントを避けることができるようになる。

- 信頼できるコンサルタントの条件がわかるようになり、自社に合うコンサルタントを選定できるようになる。

- 最適な経営コンサルタントを選定できるため、会社経営の成果が上がり、経営がグッと楽になる。

経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」にあなたの会社について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「経営コンサルティングサービス」詳細を見る >>

\ 伴走型の経営コンサルを探してるなら!! /

▼目次

怪しい経営コンサルタント6つの事例

怪しい経営コンサルタントには下記の特徴が挙げられます。

- 実現不可能な夢やもっともらしい目標を語る

- 根拠のない言い切りや誇張を多用する

- 上から目線でアドバイスをする

- 経営とは関係のない情報を多く発信する

- 依頼内容や相談を詳しくヒアリングしない

- 提案の内容に新鮮味がない

経営コンサルタントと実際に話をしてみて以下のような特徴が見られた場合には、依頼を見送ったほうがよいかもしれませんので、1つずつ覚えておきましょう。

事例1. 実現不可能な夢やもっともらしい目標を語る

巧みな話術を武器とする経営コンサルタントは少なくありません。

確かな実力がともなっていればよいのですが、なかには実現力が低いにもかかわらず、もっともらしい話術だけでその場を切り抜けようとする経営コンサルタントもいるものです。

怪しい経営コンサルタントの多くは、自身で企業を経営した経験を持ちません。経営に関する具体的なノウハウを持っていないために、話す内容が机上の空論になってしまうのです。

例えば、怪しい経営コンサルタントは以下の内容でその場を切り抜けようとしています。

- 日本国内を良くするために…

- 今よりも売上を100倍にするために…

- とりあえずサービスを提供してお客様に喜んでもらおう…

もちろん、経営コンサルティングにおいて目標や理想を追うことは重要です。

しかし、目標の実現のためには具体的な計画や方法の提示は必要不可欠です。

そのため、プロセスを明らかにせず綺麗ごとばかりを言う経営コンサルタントに依頼しても、事業の成功を引き寄せることはできないでしょう。

事例2. 根拠のない言い切りや誇張を多用する

経営コンサルタントを選ぶときには、相手の話に根拠があるかを見極めましょう。

怪しい経営コンサルタントは「100%儲かる」などの根拠のない言い切りで手腕をアピールしようとする傾向があります。

もちろん、世の中にはしっかりと経営をプラスに転じさせて儲けを出す有能な経営コンサルタントもいるのも事実です。

信頼できる有能な経営コンサルタントは、経営がプラスになると主張する場合には根拠を必ず提示します。

しかし、能力のない経営コンサルタントは、根拠を提示せず「必ず」「100%」といった言葉を多用するのです。

また、「日本を良くする」「社会貢献をする」といった、目の前の経営コンサルティングの域を超えた壮大な目標を語ったり誇張表現を多用したりするのも、怪しいコンサルタントの特徴です。

事例3. 上から目線でアドバイスをする

対等な会話やお客様向けの会話ではなく、あえて高圧的な態度で話をしようとする経営コンサルタントもいます。(嫌ですねぇ…)

経営者は企業運営に強い想いや希望を抱いているものです。

そんな経営者に対して上から目線でアドバイスをして自在に動かそうとする経営コンサルタントは信頼できません。

上から目線でアドバイスをおこなう経営コンサルタントは、コンサルティングの結果十分な成果が得られなかった場合には決まって、企業の努力が足りなかったと主張するものです。

こういった経営コンサルタントは十分な結果が出なかったときや明らかにコンサルティングが失敗しているときにも、責任を取ろうとはしません。

結果的に企業が大きな損失を被る可能性もあるので、十分注意しましょう。

事例4. 経営とは関係のない情報を多く発信する

怪しい経営コンサルタントは、自分をよく見せようとして経営コンサルタントと関わりのない情報を多く発信することがあります。

経営コンサルタントを自称する人がSNSに高級車や高級時計、別荘などの写真を頻繁に載せるケースは少なくありません。

また、著名人との付き合いや人脈の広さを匂わせる例もあります。

SNSのフォロワーを増やしてインフルエンサーのような存在になり、人脈や能力をアピールしようとするのが、怪しい経営コンサルタントの特徴です。

経営コンサルタントの仕事と直接関わりのないこれらの情報には印象操作の意図があります。

成功していそうと思わせて信頼させた上で顧客を集めるのが、怪しい経営コンサルタントの常套手段なのです。

情報発信をほとんどしない経営コンサルタントは、それはそれで怪しいものですが、その一方で情報操作のような形で頻繁に情報公開をおこなう経営コンサルタントは大いに疑ったほうがよいでしょう。

事例5. 依頼内容や相談を詳しくヒアリングしない

経営コンサルティングにおいて、顧客の話をよく聞き相談内容を理解することは何よりも大切なことです。これは、顧客が何に困っているのかを把握しなければ、適切な対応ができないからです。

しかし、怪しいコンサルタントは相談の場において、とにかく自分から話をしようとします。とくに、専門用語やビジネス用語を多用して一方的に話をする経営コンサルタントには注意が必要です。

また、新卒の募集を大々的におこなっている経営コンサルティング会社に所属している会社の経営コンサルタントは、少し注意が必要でしょう。

なぜなら、その経営コンサルティングの内容が粗悪、もしくはレベルの浅いものの可能性が高いからです。

有能な経営コンサルタントは、知識をひけらかすような話し方はしません。

コンサルティングを成功させるためには、その場で相手にアドバイスをするのではなく、顧客の悩みを注意深くヒアリングして、やるべきことを丁寧に提示していくことが大切なのです。

顧客の話をろくに聞かず、相手にものを教えようとして話し続けるようなコンサルタントは、信頼に足るとはいえないでしょう。

とはいえ、依頼してみないとコンサルタントの話し方や内容が分からないでしょう。

コンサルタントとの相性が悪くなるといったことを防ぐために、Pro-D-use(プロディーユース)では、無料経営相談のページから契約前のサービス説明に加え、無料で3回経営コンサルティングを受けることができますので、気軽にご相談ください。

事例6. 提案の内容に新鮮味がない

せっかく経営コンサルタントに依頼するのなら、思いもしなかったような斬新な提案や企業の問題に応じた最適な提案を受けたいものです。

しかし、十分な知識を持たない経営コンサルタントは、ありがちなアドバイスしかできません。

たとえば企業が窮地に陥ったときの新規事業案には、不動産投資やアフィリエイトなどの対策も挙げられます。

しかし、これらの新規事業案はすべての企業に向いている方法というわけではありません。

そのため、どの依頼者に対しても同じビジネスモデルしか提供できないようなコンサルタントに任せても、経営が上向きになることはないでしょう。

Pro-D-use(プロディーユース)はクライアントが抱えるリアルな悩みを解決するために実際に現場に入り込み、様々な提案をさせていただくため、依頼者の抱えている課題によって提案内容が異なります。

また、企画から戦略設計などのクライアントが抱える問題点や不安を解決するためのご提案も具体的におこなわせていただきますので、安心してコンサルティングを受けられます。

経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」にあなたの会社について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「経営コンサルティングサービス」詳細を見る >>

\ 伴走型の経営コンサルを探してるなら!! /

怪しい経営コンサルタントの正体とは?

怪しい経営コンサルタントのパターンは以下のとおりです。

- 初めから詐欺を目的として経営コンサルタント契約を迫ってくる

- 十分な経営コンサルの経験や知識を持たない素人が提案している

- 悪質なネットワークビジネスをきっかけに金銭を巻き取ろうとする

これらの経営コンサルタントの特徴は、初めから悪意を持ち、接点を持とうとしていることです。

また、犯罪スレスレの提案や要求をしてくるため、泣き寝入りしてしまうことがほとんどです。

うまい話を持ちかけられたり具体的な話もないまま契約を迫ってきた場合は、一旦冷静になり、相手が信頼に値する人間か否かを考えましょう。

経営コンサルタントが「怪しい」と思われる9つの理由

経営コンサルタントという肩書きに対して、多くの人が怪しさを感じることには理由があります。経営コンサルタントという仕事が怪しまれてしまう理由として下記の9つが挙げられます。

- 経営コンサルタントは特別な資格無しで名乗れるため

- 経営コンサルタントの商材が可視化できたないため

- 事前に経営コンサルタントの実績を知ることが難しいため

- 専門性の高い仕事は専門外の人にとって分かりにくいため

- 経営コンサルタントが使う言葉が分かりにくいため

- 提示される経歴や実績が本当か判断しにくいため

- 提示される金額の根拠がないため

- 経営コンサルタントの失敗の定義があいまいなため

それぞれ経営コンサルタントが怪しまれる理由として挙げられるため、1つずつ押さえていきましょう。

理由1. 経営コンサルタントは特別な資格無しで名乗れるため

経営コンサルタントは体ひとつでできるビジネスといわれます。経営コンサルタントを名乗るための特別な資格というものはありませんし、開業にあたっては準備すらも必要ありません。

つまり、どんな人であっても今から「経営コンサルタントになろう!」と思えば経営コンサルタントを名乗ることが可能なのです。実際に、オフィスを構えずに自宅で経営コンサルタントを名乗り活動している人もいます。

こういった状況のなかで、依頼する側の企業や経営者が信頼できる経営コンサルタントを選ぶのは難しいかもしれません。経営コンサルタントを自称する人に依頼をした結果、まったく成果が得られず終わってしまう例も残念ながらあるものです。

理由2. 経営コンサルタントの商材が可視化できないため

経営コンサルタントの商材は目に見えるものではありません。

企業や経営者、顧客に向けたアドバイスが、いわば経営コンサルタントの商材といえるでしょう。ほかの商売とは違い、経営コンサルタントが業務をおこなう上では仕入れが必要なく、商材に原価もかかりません。

これが、経営コンサルタントが怪しまれてしまう大きな理由です。

理由3. 事前に経営コンサルタントの実績を知ることが難しいため

経営コンサルタントのスキルは目に見えないため、事前に実績や技術を把握することは簡単ではありません。

信頼できる経営コンサルタントはウェブサイトにこれまでの実績や得意とする業務を明記しています。また、依頼の際にもどのような仕事ができるかを具体的に説明するものです。

しかし、なかには具体的なスキルや実績を提示せず壮大なことばかりを述べて納得させようとする”自称”経営コンサルタントもいます。

経営コンサルタントが何をしてくれるのかを把握できないまま契約をすると、大きな損失を被ることになるかもしれません。

そのため、経営者や顧客は経営コンサルタントに対して怪しさやリスクの高さを感じ、依頼をためらってしまうのです。

Pro-D-use(プロディーユース)の経営コンサルティングの実績については経営コンサルティングの事例一覧で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

理由4. 専門性の高い仕事は専門外の人にとってわかりにくいため

経営コンサルタントは、これまで企業が努力しても成し得なかった企業経営の立て直しや成長戦略を担当します。

こういった業務には専門的な知識やスキルが必要とされます。経営コンサルタントがおこなう専門的な仕事の内容を専門外の人が詳しく把握するのは難しいものです。

そのため多くの人は、経営コンサルタントに対し、よくわからない仕事をしている人だという印象を持ってしまいます。

経営コンサルタントが怪しいと感じる場合、それは経営コンサルタントが何をしているのかよくわからないという、相手との温度差にあるのかもしれません。

なかには、経営コンサルタントと顧客の間に生じる温度差を利用して粗悪なサービスを提供する悪質な経営コンサルタントもいます。

理由5. 経営コンサルタントが使う言葉がわかりにくいため

ビジネスにおいては、新しい言葉がどんどん生まれていきます。「イニシアチブ」や「コンセンサス」、「コミットメント」などのカタカナ語のほか、「POC」や「POV」といった実証の手法も数多くあります。

経営コンサルタントをしている私としても、個人的には、「どうしてこう難しくするのか…笑」と内心、思っています。

加えて、怪しい経営コンサルタントは抽象的なビジネス用語や定義のはっきりしていない流行語を使いたがります。とくに、経営コンサルタントが使いがちな戦略やビジネスモデルといった言葉にはあまり具体性がありません。

これらのビジネス用語の意味や使い方をある程度理解しておけば、ビジネスが円滑に進みやすくなります。

しかし、あえて専門的な用語や抽象的な言葉を多用して、相手を煙に巻くような話し方をする怪しい経営コンサルタントもいるものです。

こういった話し方をする経営コンサルタントは、話の内容を相手に理解させようとは思っていません。とにかく難しいことを言って顧客を納得させることが、怪しい経営コンサルタントの目的です。

経営コンサルタントが抽象的な言葉を多用してわかりにくい話し方をする場合には、相手が怪しいか否かを冷静に考えたほうがよいでしょう。

理由6. 提示される経歴や実績が本当か判断しにくいため

多くの経営コンサルタントはホームページやSNSを使って自身の情報や実績を発信しています。しかし、その内容が正確か否かを判断するのは少し難しいものです。プロフィール上の経歴やこれまでの実績といった項目は経営コンサルタントの絶好のアピールの場です。

たとえば、外注で一時的に仕事をしたことがあるだけの大手企業を実際に在籍していたかのように記載しているケースは十分考えられます。

また、レンタルのスーツに身を包んでレンタカーの外車の前で写真を撮影するといった形でいかにもやり手らしい華々しさを演出するケースもあります。

実際にどのような経歴や経営手腕があるのか、これまでにどんな実績を上げたのかをホームページやSNSのみで把握するのは難しいものです。

経営コンサルタントを探すときには、記載されている内容が真実なのかどうかを冷静に考える必要があると言えるでしょう。

理由7. 提示される金額の根拠がないため

経営コンサルタントへの依頼にはまとまった費用がかかります。

経営コンサルティング依頼にあたっては、1名の経営コンサルタントに1時間相談をおこなうだけでも10万円の料金がかかることがほとんどです。(高いですよね…)長期的にコンサルタントを依頼するときや、顧問契約を結んだときには、数百〜数千万円という費用がかかることだってあります。

このような高額な費用体系であるにもかかわらず、経営コンサルタントの仕事ぶりや導入の効果は、費用の支払いを終えたあとでなければ判断することができません。

怪しい経営コンサルタントと契約してしまい、十分な成果が出なかったときにも、依頼者は約束通りの費用を支払わなければならないのです。

経営コンサルタントに依頼するにあたって大きな問題となるのは、費用の不透明性です。

なぜその金額になるのかを把握できないまま怪しい経営コンサルタントと契約を結び、十分な成果が出なかったにもかかわらずお金だけを取られる例もあるものです。

もちろん、報酬額の目安やその金額になる理由を丁寧に説明し、納得してもらった上で契約を結ぶ経営コンサルタントもいますが、提示される依頼金額の内訳や根拠が提示されないまま契約に至ってしまうケースが多々あることも事実です。

そういったことが原因で、経営コンサルタントが怪しいとされてしまうのではないでしょうか。

そこで、Pro-D-use(プロディーユース)では依頼主に納得したうえで契約を結んでいただくために、料金プランページをこちらに掲載しています。根拠を持って金額を提示することはもちろん、無料相談やお試し契約なども実施しているため、お気軽にご相談ください。

理由8. 経営コンサルタントの失敗の定義があいまいなため

経営コンサルタントに依頼したにもかかわらず十分な成果が得られなかった場合、その依頼は失敗といえるでしょう。

状況によっては、経営コンサルタントの失敗をきっかけに企業の赤字経営が続き、最終的に倒産に至るケースもあるものです。

しかし、怪しい経営コンサルタントは報酬だけはきっちりと受け取り、経営コンサルタントがうまくいかなかった責任は取らずに雲隠れしてしまうことがほとんどです。

こういった問題が起こるのは、なにをもって経営コンサルタントが失敗しているかという具体的な線引きをしていないためです。

たとえ経営コンサルタントの失敗が数字に明確に現れていても、怪しい経営コンサルタントはのらりくらりとかわして、責任逃れをしようとします。

理由9. 実際に怪しい経営コンサルティングが横行しているため

現在日本国内にはかなりの数の経営コンサルタントがいます。そのなかには、業務内容や実績が不明瞭な怪しい経営コンサルタントもいます。

なぜなら、経営コンサルティング業務の内容は可視化しにくく、経営コンサルタントの実績や実力を正しく把握するのはかなり難しいからです。

また、専門性の高い仕事を専門外の方が知ることも簡単ではないため、依頼する側が十分に経営コンサルティングの内容を理解できていないことがあります。

怪しい経営コンサルティングに引っかからないためにも、強みや実績を十分に開示している会社を選ぶようにしましょう。

Pro-D-use(プロディーユース)では、無料経営相談や3か月お試し契約を実施しているため、経営コンサルタントの質を十分に理解した上での契約が可能です。

経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」にあなたの会社について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「経営コンサルティングサービス」詳細を見る >>

\ 伴走型の経営コンサルを探してるなら!! /

怪しい経営コンサルタントの6つの見分け方

怪しいコンサルタントを避けるために、下記の方法で怪しいコンサルタントを見分けましょう。

- 情報を集める

- 口コミをチェックする

- 契約前に会話し、雰囲気や相性をチェックする

- 何を約束するのか確認する

- 成果報酬で依頼できるか確認する

- 経営知識をインプットしておく

経営コンサルタントへの依頼にはまとまった費用がかかります。

怪しい経営コンサルタントを選んで依頼すると費用が無駄になってしまうばかりか、思わぬトラブルに発展することもあるので注意しましょう。

経営コンサルタントを選ぶときには、相手が信頼に足るか否かを見極めることが肝心です。

ここからは、経営コンサルタントが怪しいか信頼できるかを見分けるコツを下記の順序でご説明いたします。

見分け方1. 情報を集める

経営コンサルタントを選ぶときには情報を集めることから始めましょう。

経営コンサルタントの多くは、ホームページやSNSを使って積極的に情報発信をおこなっています。インターネット全盛期といわれる現代において、ネット上でほとんど情報発信をしていない経営コンサルタントは、信頼に足るとはいえないでしょう。

経営コンサルタントはインターネットを使った集客やマーケティングをおこなうことがあります。

ウェブコンサルタントを名乗っている人はもちろんのこと、そうでない人であってもある程度の情報発信は必要不可欠です。

担当できる業種や相談事例はおろか、事務所の場所さえもまともに記載していないような経営コンサルタントを選ぶのはおすすめできません。

ネット上で発信されている情報をチェックするときには、具体性に着目しましょう。

たとえば、以下の具体的な情報は集めておいて損はありません。

- 依頼の料金や支払い方法が明示されているか

- プランにどのような内容が含まれているか

- 経営コンサルティングの相談をどういった形でおこなえるのか

- 契約を解約する方法はどんなものなのか

これらの情報をうやむやにしているような経営コンサルタントはあまり信頼できませんので、注意しましょう。

見分け方2. 口コミをチェックする

経営コンサルタントのホームページには依頼者や顧客の口コミが記載されていることがあります。

具体的に参考になるのは、Googleマイビジネスなどのような純粋な口コミや、過去の事例です。

事例については、過去に経営コンサルティングをした企業の実名を画像つきでアップしている経営コンサルタント会社を選びましょう。

こういった経営コンサルタントは、顧客との間に絶対的な信頼関係を築いているため、ホームページへの掲載にも快く応じてもらえます。

なかには、契約するか悩んでいる顧客に、実際のクライアントと引き合わせて「正直、どうなのか?」という情報をオープンにしている経営コンサルティング会社もあります。

過去に実際に経営コンサルタントを受けた人や企業の具体的なエピソードは、経営コンサルタントを選ぶにあたって大いに参考になるため、口コミは頻繁にチェックしておきましょう。

見分け方3. 契約前に会話し、雰囲気や相性をチェックする

経営コンサルタントに依頼をするには、契約前に十分に会話をし雰囲気や相性をチェックしておきましょう。

具体的に以下のような雰囲気や相性を感じる経営コンサルタントには注意が必要です。

- 質問をしたときにはぐらかすような話し方

- 抽象的な説明をする提案

- 簡単なことを質問したときに見下すような態度をとる

相手と向き合って話をすることで得られる情報はたくさんありますが、上記に該当する経営コンサルタントの多くは、相性が合わない可能性が高いです。経営コンサルタントに相談をするときにはじっくりと話をし、不明な点をどんどん質問しましょう。

話をしていて違和感があるときや相手とのフィーリングが合わないと感じたときには、依頼を見送るといった選択肢も視野に入れましょう。

経営コンサルタント選びについてお悩みをお持ちであれば、ぜひ一度、私たち株式会社Pro-d-useにご相談(無料)ください。

見分け方4. 何を約束するのか確認する

あいまいな内容で契約を迫ろうとする経営コンサルタントはあまり信頼できないものです。

経営コンサルタントに依頼をするときには、具体的にどのような結果をもたらしてくれるのかを確認しておきましょう。

とくに、経営における数値目標を共有することは大切なポイントです。

具体的な売上目標や経営の改善度合いを数値として確認し、その数字を達成できるか否かを尋ねてみるとよいでしょう。

数字を出した上で契約をおこなえば、その後の経営コンサルティングが成功したかうまくいかなかったかが一目で判別できます。

Pro-D-use(プロディーユース)では、お客様に利益や満足してもらえるようなコンサルティングを約束し、多種多様な業界で新規事業開発や次世代開発といった実績を数多く残しています。

具体的なゴールを提案させていただき、依頼することで得られる将来についても詳しくご説明します。少しでもPro-D-use(プロディーユース)が気になった方は、無料の経営相談からお問い合わせください。

見分け方5. 成果報酬で依頼できるか確認する

経営の知識や専門の知識を要する、総合型の経営コンサルタントに依頼するときには、月額報酬の契約が一般的です。

一方、専業型(領域特化)の依頼ができる経営コンサルティング会社もあります。

この成果報酬型の経営コンサルティングが通用する業界は、コスト削減コンサルやWeb広告コンサル、M&Aコンサルやアポ獲得コンサルのような、成果が明らかにわかりやすい、専業型の領域に限られます。

このような専業型領域で有能なコンサルタントは、成果を出せるという自信をもっています。そのため、成功報酬型の契約をしてもリスクはないと考えます。

しかし、十分な成果を出すだけの能力をもたない専業型の経営コンサルタントにとっては、成功報酬型はリスキーな契約でしかありません。

専業型の依頼内容で経営コンサルタントに成功報酬型を提案し、契約を渋る経営コンサルタントは、あまり信頼できないと考えたほうがよいでしょう。

見分け方6. 経営知識をインプットしておく

経営コンサルタントに依頼を持ち込む前に、経営者など依頼者個人や企業全体で、経営についての知識をある程度得ておくことも重要なポイントです。

知識がゼロの状態では、相手が正しいことを言っているのか否かを判断できません。怪しい経営コンサルタントが嘘や誇張を交えて話をしたときに、その内容が信頼に足るかを見極めるためにはやはり知識が必要なのです。

経営に関する知識をもつことは、怪しい経営コンサルタントに引っかからないための自衛になります。

また、良い経営コンサルタントと出会えたときには、事前に得ておいた経営の知識が、相手との信頼関係を構築するきっかけになるはずです。

経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」にあなたの会社について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「経営コンサルティングサービス」詳細を見る >>

\ 伴走型の経営コンサルを探してるなら!! /

「役に立たない、怪しい経営コンサルタント」の6つの特徴

経営コンサルタントのなかには、役に立たない方もいます。

目先の利益につられて、全体が見えなくなってしまう経営コンサルタントは早めに見極めましょう。最悪の場合、多額の予算と貴重な時間を失うことになりかねません。

役に立たない経営コンサルタントに共通している特徴は、主に以下のとおりです。

- 自分の考えを押し通そうとする

- 相談に対する解決策の選択肢が少ない

- 専門外のことでも断らない

特徴1. 自分の考えを押し通そうとする

役に立たない経営コンサルタントの特徴として、自分の考えを押し通そうとすることが挙げられます。あくまで、経営コンサルタントはお客様の経営に関する悩みや不安を取り除き、解決するための提案をするパートナーです。

しかし、なかには悩みや不安に耳を傾けず自分の考えを押し通そうとする経営コンサルタントが存在します。そのような経営コンサルタントに当たってしまうと、たとえ悩みや不安が解決したとしても「押し付けられてしまった」という感情から不快感を抱く可能性があります。

業績に直結する経営改善のために、親身になって対応してくれる経営コンサルタントを選びましょう。

特徴2. 相談に対する解決案の選択肢が少ない

次に、相談に対する解決案の選択肢が少ないことが挙げられます。選択肢が少ない経営コンサルタントの多くは、経営に関する知識が少ないことが多いです。そのため、誰にでも言えるような解決案しか出せません。

本来、経営コンサルタントは客観的な視点で多角的に企業を見るべきです。ネットに載っているような解決案の選択肢しか出せない経営コンサルタントでは意味がありません。

「どこにでも当てはまるような提案をしてくる」と感じる経営コンサルタントは、経営コンサルタントとしての力量が足りない可能性があるため、継続して相談していくか再度検討しましょう。

特徴3. 専門外のことでも断らない

コンサルティングの際に、目先の利益のため専門外のことでも断らないことが挙げられます。全て引き受けるといったことは見栄えがいいかもしれませんが、専門外のことを知らないコンサルタントから付け焼刃の知識でアドバイスを受けても成功する可能性は低いでしょう。

実際に、お金を頂きながら1から勉強するといった経営コンサルタントがいるのも事実です。しかし、経営コンサルタントを依頼する最大の理由は、売上や会社の業績を素早く上げることです。

そのため、依頼を検討している経営コンサルタントの専門分野は必ず把握し、少しでもあやしいと思ったら他の経営コンサルティング会社にセカンドオピニオンを求めることも検討しましょう。

経営コンサルタント選びについてお悩みをお持ちであれば、ぜひ一度、私たち株式会社Pro-d-useにご相談(無料)ください。

怪しいコンサルタントに関するよくある質問(Q&A)

多くの費用と時間を投じ、コンサルティングを受けるのであれば、会社の事を考えて行動してくれるコンサルタントに担当して貰うのが一番です。

コストを無駄にしないためにも、コンサルティングを受ける際によくある質問を紹介します。怪しいコンサルタントに関するよくある質問は以下のとおりです。

- コンサルタントに依頼して会社を乗っとられることはありませんか?

- コンサルタントに依頼してもお金が無駄になる可能性はありますか?

- コンサルタントが怪しいと思った際に確認する方法はありますか?

- 1. コンサルタントに依頼して会社を乗っとられることはありますか?

-

結論、会社の乗っ取りは企業の大きさに関係なく発生する可能性があります。経営コンサルタントへの依頼を検討している方は、万が一のために、乗っ取りを防ぐための対策を立てておく必要があります。

よくある乗っ取りの事例としては株式を買い集め、上場企業に対して敵対的買収を仕掛けるケースがあります。乗っ取りの方法とその防止方法を把握しておき、慎重にコンサルタントへの依頼を考えましょう。

依頼前には、弁護士など外部の専門家とどのような対策を講じられるのか話し合いをしておくとよいでしょう。閉じる

- 2. コンサルタントに依頼してもお金が無駄になる可能性はありますか?

-

結論、コンサルタント選びを間違えてしまうと、お金が無駄になってしまう可能性があります。

コンサルタントによっては、謳い文句のように「儲かります」「売上100倍にしましょう」などばかりで具体的な話をせず、抽象的な都合のよい内容でコンサルティングする方もいます。そういった方に当たってしまうと、お金を無駄にしてしまう可能性があります。

お金を無駄にしないためにも、無料経営相談やお試しの経営コンサルティングを利用し、慎重にコンサルタント選びをしましょう。閉じる

- 3. コンサルタントが怪しいと思った際に確認する方法はありますか?

-

コンサルタントが怪しいと思った際に確認する方法は主に以下のとおりです。

- 1. 伝えてくれる内容が具体的かどうか

- 2. 口コミや評判が悪くないか

- 3. 成果報酬型で依頼できるか

- 4. 人として対等に接してくれるかどうか

- 5. 根拠のない言い切りや誇張を多用するかどうか

怪しいコンサルタントは世の中に数多くいます。少しでもコンサルタントを怪しいと感じた場合は、そのままにせず上記の確認方法でコンサルタントを見定めましょう閉じる

経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」にあなたの会社について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「経営コンサルティングサービス」詳細を見る >>

\ 伴走型の経営コンサルを探してるなら!! /

経営コンサルタントのすべてが怪しいわけではない

怪しい経営コンサルタントが少なからず存在しているのは頑然たる事実です。

そして、一部の怪しい経営コンサルタントのおこないのために、すべての経営コンサルタントが怪しいものとして見られてしまっているのもまた事実です。

経営コンサルタントの仕事は、レモン市場と呼ばれる経済用語で説明できます。

レモン市場とは、購入したあとに品質や価値がわかるような商品を取引する市場のことです。品質の悪いレモンが混ざっている市場では品質の良いものを見つけにくくなってしまいます。すると、やがては悪質なものばかりが出回ってしまいます。

経営コンサルタントの業界はまさにレモン市場で、買い手にとって不明瞭であるために品質や価値が伝わらず、結果的に粗悪品が横行しやすいという特徴があります。

しかし、市場に不透明性があるからといって、経営コンサルタントという手法自体を否定してしまうのは早計です。なかには、親身になって企業の状況改善や目標達成のためのアドバイスをしてくれる、信頼に足る経営コンサルタントもいます。

経営コンサルタントは現代のビジネスになくてはならない存在です。

先行きが不透明な時代のなかで企業が確かな成果を出し存続していくためには、プロによる経営コンサルタントが有効といえるでしょう。

有能な経営コンサルタントを選んで依頼すれば、現在抱えている諸問題がすっきりと片付き、次のフェーズに向けて踏み出すことができます。

すべての経営コンサルタントを敬遠するのではなく、価値のある経営コンサルタントを見極めることが重要なのです。

Pro-D-use(プロディーユース)では、お客様に見極めていただくため、実際にクライアントが働いている場所に赴きコンサルティングを行います。無料経営相談からお気軽にお申し込みください。

怪しい経営コンサルタントを避け、信頼できるコンサルタントを見極めよう!

企業の経営問題に真摯に取り組み改善へと導いてくれる、能力の高い経営コンサルタントは少なくありません。

その一方で下記のような経営コンサルタントがいるのも事実です。

- 経営の知識をまったく持たない素人

- 企業からお金を巻き上げようとする

- 依頼主を見下すような態度をとる

怪しい経営コンサルタントを選ぶと、経営状態の悪化が引き起こされたり大きなトラブルが起きたりすることがあります。とはいえ、本記事を参考にしていただければ怪しい経営コンサルタントを見極めることが十分可能です。

「コンサルタント選びに失敗したくない…」とお悩みではありませんか? Pro-D-use(プロディーユース)なら、誠実に経営相談・アドバイスができます!

⇒Pro-D-useに無料で経営相談をしてみる

経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」にあなたの会社について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「経営コンサルティングサービス」詳細を見る >>

\ 伴走型の経営コンサルを探してるなら!! /