\ 事業がグンっと前に進む /

\ サービス内容が知りたい方 /

M&A後のPMIを支援!「凄腕コンサル会社5選」をプロが解説

-

- 事業承継

- 経営ノウハウ

- 2025年12月25日

PMI(Post Merger Integration:M&A後の統合プロセス)支援とは、M&A成立後にそれぞれの会社がスムーズに統合し、組織としての一体化を実現するための専門的な支援のことを指します。

PMI支援を検討中の経営者の方は、こんなお悩みをお持ちではないでしょうか?

- M&A後の組織統合が思うように進まない

- 異なる企業文化の衝突で従業員の離職が心配になる

- 期待したシナジー効果(相乗効果)が得られない

こうした状況を改善しないと、経営者は業績の停滞や悪化に直面し、将来への強い不安を抱えることになります。

この状況を打破するには、以下のステップでPMI支援を導入することがおすすめです。

▼失敗しないPMI支援の導入【3ステップ】

- ステップ1. PMIの準備

- ステップ2. PMIの実行

- ステップ3. PMIのフォローアップ

ただし、初めてPMIを進める方は分からないことばかりでお悩みも尽きないことでしょう。そんな時に心強いのが「PMI支援に強いコンサルティング会社」の存在です。

PMI支援に強いコンサルティング会社は以下の5社です。

▼PMI支援でおすすめのコンサルティング会社【5選】

- おすすめ1. 【中小企業向け】(株)Pro-D-use(プロディーユース)

- おすすめ2. 【中小企業向け】(株)タナベコンサルティング

- おすすめ3. 【大手企業向け】ドルビックスコンサルティング(株)

- おすすめ4. 【大手企業向け】アビームコンサルティング(株)

- おすすめ5. 【大手企業向け】PwCアドバイザリー(合)

自社に合ったPMI支援を受けることで、M&Aの効果を最大化できるため非常に重要です。

特におすすめしたいのが(株)Pro-D-useです。なぜなら、Pro-D-useのコンサルタントは現場に入り込み、実際に手を動かしてプロジェクトを進める伴走型のアプローチでPMI支援を実施するため、M&A後の負担を大きく削減することができるからです。

筆者は「(株)Pro-D-use」という事業承継やPMI支援に強い経営コンサルティング会社を経営しており、これまで多くのPMI支援を行ってきました。

本記事ではPMI支援の重要性や導入ステップ、成功させるポイントを解説します。

▼この記事で解説すること

- PMI支援の重要性と目的

- PMI支援の導入ステップ

- PMI支援を成功させるためのポイント

- PMI支援で専門家が重要な理由と選定方法

- PMI支援でおすすめのコンサルティング会社

PMI支援をどのように始めたら良いかわからない方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

目次

PMI支援でおすすめのコンサルティング会社【5選】

PMI支援を依頼するコンサルティング会社は、自社の規模や課題に応じて選択することが重要です。適切でない会社を選ぶと支援内容が現場に合わず、期待した成果が得られない場合があります。

PMI支援でおすすめのコンサルティング会社は以下のとおりです。

▼PMI支援でおすすめのコンサルティング会社【5選】

- おすすめ1. 【中小企業向け】(株)Pro-D-use(プロディーユース)

- おすすめ2. 【中小企業向け】(株)タナベコンサルティング

- おすすめ3. 【大手企業向け】ドルビックスコンサルティング(株)

- おすすめ4. 【大手企業向け】アビームコンサルティング(株)

- おすすめ5. 【大手企業向け】PwCアドバイザリー(合)

それぞれについて、詳しく解説していきます。

おすすめ1. 【中小企業向け】(株)Pro-D-use(プロディーユース)

PMI支援でおすすめのコンサルティング会社の1つ目は、株式会社Pro-D-use (中小企業向け)です。

▼【公式サイト】株式会社Pro-D-use

株式会社Pro-D-useは、中小企業のM&Aにおいて特に重要となる「現場に入り込み、経営者の右腕として動く」伴走型アプローチでPMI支援を行います。営業や外部パートナー探しまで実際に手を動かし、現場レベルで統合を推進する点が株式会社Pro-D-useの大きな強みです。

株式会社Pro-D-useのPMI支援の特徴は以下のとおりです。

▼(株)Pro-D-useの【中小企業向け】PMI支援の特徴

- 後継者育成から組織統合までの一貫支援

- M&A後の文化融合や人間関係の調整

- 経営計画の策定と実行支援

株式会社Pro-D-useは代表自身が経営者としての経験を持ち、社長の悩みに寄り添える存在です。

多くのコンサル会社が戦略策定やアドバイス、他社事例の提示に注力するのに対し、(株)Pro-D-useはあくまで現場伴走型による実務の実行力を重視しています。専門知識を持ったコンサルタントが現場に入り、机上の理論や汎用的なフレームワークを当てはめるのではなく、個社ごとの状況や課題にあわせてコンサル支援内容を柔軟にオーダーメイド(カスタマイズ)します。

そのため、戦略策定だけで終わらず、実行フェーズまで踏み込んだPMI支援が可能となるのです。

以下のボタンから(株)Pro-D-useに無料で相談することができますので、PMI支援のパートナーを検討している方は、お気軽にお申込みください。

おすすめ2. 【中小企業向け】(株)タナベコンサルティング

PMI支援でおすすめのコンサルティング会社の2つ目は、株式会社タナベコンサルティング(中小企業向け)です。

▼【公式サイト】株式会社タナベコンサルティング

株式会社タナベコンサルティングは60年以上の歴史を持つ経営コンサルティングのパイオニアです。全国主要10都市に拠点を構え、地域に根差したPMI支援を大きな強みとしています。

株式会社タナベコンサルティングのPMI支援の特徴は以下のとおりです。

▼株式会社タナベコンサルティングのPMI支援の特徴

- 成長M&A・承継M&Aの両方に対応し、統合まで一貫して支援する

- PMIを見据え、ビジョン策定から実行までをワンストップで支援する

- DXや人材育成を通じて統合後の成長を支援する

- 長期ビジョンにもとづき、持続的な企業価値向上を支援する

M&A後の統合に伴う多様な課題に対し、株式会社タナベコンサルティングは総合支援体制を整えています。

株式会社タナベコンサルティングは上場企業としての実績と信頼感があり、一定以上の予算を確保できる企業にとっては、安心して依頼しやすいコンサルティング会社です。

おすすめ3. 【大手企業向け】ドルビックスコンサルティング(株)

PMI支援でおすすめのコンサルティング会社の3つ目は、ドルビックスコンサルティング株式会社(大手企業向け)です。

▼【公式サイト】ドルビックスコンサルティング株式会社

ドルビックスコンサルティング株式会社は、M&Aの戦略策定から統合後の実行まで一貫して支援するコンサルティング会社です。大手企業や投資ファンド向けのPMI支援実績が豊富で、統合後の経営基盤づくりに強みを持ちます。

ドルビックスコンサルティング株式会社のPMI支援の特徴は以下のとおりです。

▼ドルビックスコンサルティング株式会社のPMI支援の特徴

- 丸紅グループで培った知見と事業資産

- 戦略・デジタル領域のコンサルティング力

- PMIとDX(※1)を一体で推進する統合支援体制

ドルビックスコンサルティング株式会社では、統合後の業務改革や新たなビジネスモデルの構築も視野に入れたPMI支援が可能です。

» ドルビックスコンサルティング株式会社(外部サイト)

※1 DXとは「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)」の略です。デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを根本的に変革することを指します。

おすすめ4. 【大手企業向け】アビームコンサルティング(株)

PMI支援でおすすめのコンサルティング会社の4つ目は、アビームコンサルティング株式会社(大手企業向け)です。

▼【公式サイト】アビームコンサルティング株式会社

アビームコンサルティング株式会社は日本発の総合コンサルティング会社として、現場に深く入り込んでPMI支援をしてきました。アビームコンサルティング株式会社のPMI支援の特徴は以下のとおりです。

▼アビームコンサルティング株式会社のPMI支援の特徴

- ITシステム統合に強みを持ち、DXを組み込んだ実行支援が可能

- 財務・人事・法務などの専門家と連携し、組織横断的なPMI支援を実現

- アジアを中心に米州・欧州まで拠点を展開し、クロスボーダーM&Aにも対応

M&A戦略の策定からPMIの実行までを一貫してサポートする点がアビームコンサルティング株式会社の強みです。

» アビームコンサルティング株式会社(外部サイト)

おすすめ5. 【大手企業向け】PwCアドバイザリー(合)

PMI支援でおすすめのコンサルティング会社の5つ目は、PwCアドバイザリー合同会社(大手企業向け)です。

▼【公式サイト】PwCアドバイザリー合同会社

PwC JapanグループにおいてM&Aや事業再編を専門に担う法人が、PwCアドバイザリー合同会社です。PwCアドバイザリー合同会社はM&A戦略からPMIに至るまで、国内外のさまざまな企業の統合案件をサポートしてきました。PwCアドバイザリー合同会社のPMI支援の特徴は以下のとおりです。

▼PwCアドバイザリー合同会社のPMI支援の特徴

- 100日プランの策定や進捗管理など実務に踏み込んだ支援

- 税務・法務・人事・ITなど専門家と連携した横断的なサポート

PwCアドバイザリー合同会社はグローバルネットワークを活用し、海外企業とのPMIにおいても現地法人と協働しながら円滑な統合を支援します。

» PwCアドバイザリー合同会社(外部サイト)

PMI支援の費用は「月額50万〜数百万円」

PMI支援の費用は支援の範囲や期間、会社の規模によって変わります。中小企業がPMI支援を利用する場合、一般的には月額50~200万円程度です。PMI支援の契約の仕方にもいくつかの種類があり、選ぶ契約形態によって支払い方法や報酬体系も変わってきます。

PMI支援の契約形態には、主に以下の種類があります。

▼PMI支援の契約形態の種類

- タイムチャージ型:専門家が動いた時間に応じて支払う形

- 成功報酬型:M&Aの成果に応じて支払う形

PMI支援の契約形態には達成した目標に応じてインセンティブ(成功報酬)が支払われる場合もあります。大手コンサルティング会社にPMI支援を依頼すると月額で数百万円以上になるケースもあるため、事前の費用確認は欠かせません。

M&A後のPMI支援の「重要性」と「目的」

M&Aや事業承継においてPMI支援は統合プロセスを円滑に進め、期待した成果を最大限に引き出すために不可欠です。PMI支援の重要性と目的について押さえるべきポイントは、以下のとおりです。

▼押さえるべきPMI支援の重要性と目的

- M&AにおけるPMI支援の役割

- PMI支援によるリスク緩和と効果

- 中小企業の課題に対するPMI支援の重要性

それぞれについて、詳しく解説していきます。

M&AにおけるPMI支援の役割

M&Aでは文化や仕組みの違いにより統合がスムーズに進まず、混乱を招くこともあります。PMI支援は統合後に起こりがちな問題を専門家の視点で解決し、M&Aの効果を最大限に引き出すための道筋を整えます。

M&AにおいてPMI支援が果たす役割は以下のとおりです。

▼M&AにおけるPMI支援の役割

- シナジー効果の実現に向けた計画の立案と実行を支援する

- 人事のルールを1つにまとめる

- 仕事の進め方やシステムを統一する

- 異なる会社の文化の融合を助ける

- 重要な社員が退職するなどのリスクに備える

- 客観的な立場で問題発見と解決策を提案する

PMI支援は経営や組織、業務、文化といったあらゆる面からM&A後の会社を支え、成功へと導きます。

PMI支援によるリスク緩和と効果

PMI支援を活用することで、M&A後に頻発する従業員の不安や業務の混乱といった課題を未然に防ぐことが可能です。PMI支援はM&Aのリスクを客観的に管理し、円滑な統合を計画的に進めるうえで重要な役割を果たします。

M&A後のリスクを抑えるためにPMI支援を活用すれば、以下の効果が期待できます。

▼PMI支援によって得られる効果

- シナジー効果を早期に実現し、投資効果を高める

- 重要な社員や優秀な人材の離職を防ぐ

- 文化の衝突による混乱やモチベーション低下を防ぐ

- 業務プロセスやITシステムの統合を計画的に進める

- 第三者の視点で対立を避け、意思決定を円滑にする

- 顧客や取引先の離脱を防ぎ、事業基盤を守る

PMI支援は統合後の混乱を最小限に抑え、会社が安定して成長できる土台づくりをサポートします。

中小企業の課題に対するPMI支援の重要性

中小企業は人材が限られているため、M&A後に統合作業が発生すると対応が後手に回りがちです。M&Aの際にPMI支援を活用することで、専門家が客観的な視点から課題を整理し、統合に伴う負担を大きく軽減できます。

中小企業におけるPMI支援では以下のサポートが期待できます。

▼中小企業に対するPMI支援のサポート内容

- 専門家が統合の舵取りを担って人材不足を補う

- 社長や特定の社員への依存を減らして体制を整える

- 従業員の不安を軽減して前向きに働ける環境をつくる

- 後継者が引き継ぎやすいよう理念や業務を整理する

- 売上アップやコスト削減を計画的かつ早期に実現する

PMI支援は中小企業が大きな変革を乗り越えるために有効な手段です。

» 中小企業庁「中小PMIガイドライン」(外部サイト)

「M&A後のPMI」で専門家の支援が重要な理由と選定方法

PMI支援を成功に導くためには、専門家への理解と適切な選定が欠かせません。PMI支援における専門家の重要性と選定方法について、以下の2点を整理しましょう。

▼PMI支援における専門家の重要性と選定方法

- PMI支援で専門家が重要な理由

- PMI支援での専門家の選定方法

それぞれについて、詳しく解説していきます。

PMI支援で専門家が重要な理由

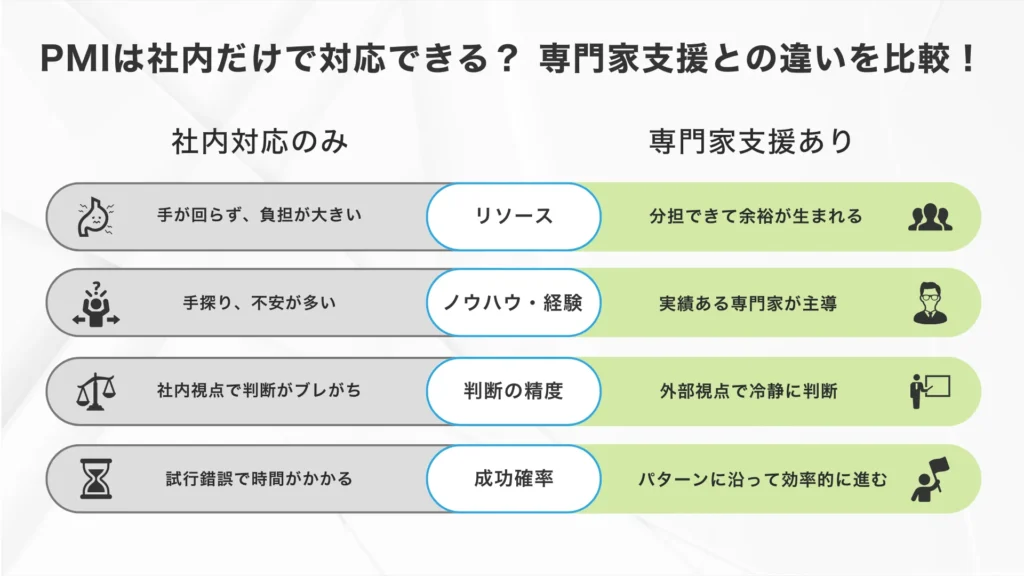

PMIはM&Aの成否を左右する重要なプロセスですが、リソースの観点から社内だけで対応するのは困難な場合もあります。

以下の図解のように、第三者である専門家が関わることで、客観的な視点やノウハウが加わり、計画の円滑な推進が可能です。

▼PMI「社内対応のみ」と「専門化支援あり」の違い

PMI支援の専門家は経営陣が本業に集中できる環境を整え、従業員との橋渡しや失敗の回避にも貢献します。初めてPMIに取り組む企業にとっては、PMI支援の専門家は大きな支えとなります。

PMI支援での専門家の選定方法

PMI支援の成功には自社に合った専門家を選ぶことが欠かせません。実績や専門性、人柄などを多面的に確認するだけでなく、現場に入り込んで並走支援してくれるかどうかも重要です。PMI支援の専門家選定で押さえるポイントは、以下のとおりです。

▼PMI支援の専門家選定で押さえるべき「6つのポイント」

| 専門家の選定で押さえるポイント | 具体的な確認内容 |

|---|---|

| ポイント1. 現場への並走支援の有無 | 現場にどこまで関与してくれるか(週何日訪問/1on1や会議同席など) |

| ポイント2. 実行フェーズへの対応力 | 同業界・同規模でのPMI支援の経験や、財務・人事・ITなど複数分野への対応力はあるか |

| ポイント3. 支援実績と専門領域 | 計画策定のみでなく、KPI設計や運用・定着支援まで対応できるか |

| ポイント4. 対話と合意形成の姿勢 | 現場の声を丁寧に拾い、合意形成や信頼関係の構築に前向きな姿勢があるか |

| ポイント5. 担当者との相性 | 経営陣だけでなく、現場責任者とも連携を取れる関係を築けるか |

| ポイント6. 料金体系の透明性 | 固定費・成果報酬・追加費用などの条件が明確になっているか |

特に、「ポイント1. 現場への並走支援の有無」「ポイント2. 実行フェーズへの対応力」は、外してはいけないポイントです。

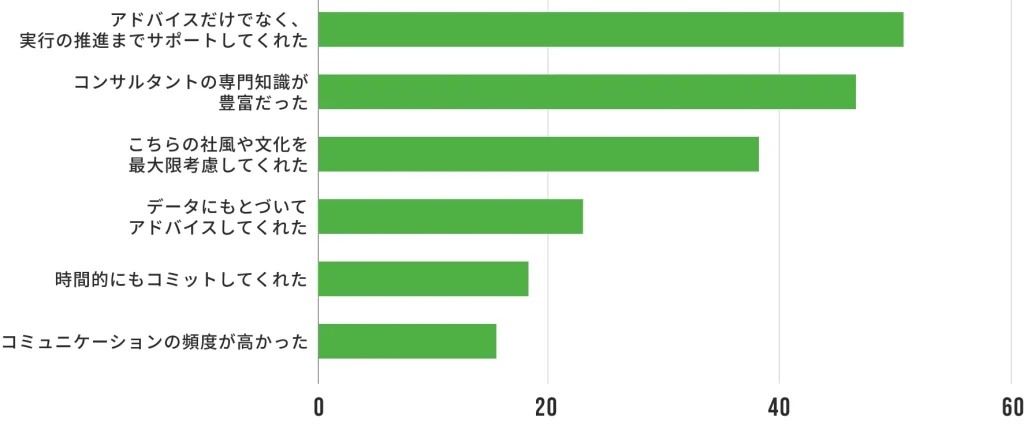

実際に、弊社が独自に実施した調査では、コンサルサービスに満足している要因として最も多かったのが「アドバイスだけではなく、実行の推進までサポートしてくれた」という回答です。

▼コンサルサービスに満足した理由

そのため、PMI支援をしてもらうコンサルティング会社を選ぶ際は「コンサルタントが一緒に並走して、現場に入り込んで手を動かしてくれるか?」という点を必ず確認しましょう。

PMI支援を活用する際は現場に入り込む伴走力のある専門家を選ぶことで、PMIの成功率を高められます。

現場に入り込む伴走型の専門家をお探しなら、弊社のPro-D-use(プロディーユース)にご相談ください。以下のボタンより無料で申し込むことができます。

M&A後のPMI支援を成功させる「3つのポイント」

PMI支援を成功させるためには従業員の不安を解消し、組織全体が共通の目標に向かって進むための取り組みが必要です。PMI支援を成功させるためのポイントは以下のとおりです。

▼PMI支援を成功させる「3つのポイント」

- ポイント1. 社風を合わせてチームを1つにする

- ポイント2. 明確な目標と揺るがないリーダーシップで導く

- ポイント3. 情報をスムーズに伝える仕組みを作る

それぞれについて、詳しく解説していきます。

ポイント1. 社風を合わせてチームを1つにする

PMI支援を成功させるためには互いの価値観や企業文化の違いを理解し合い、新しい社風を丁寧に築いていくことが重要です。従業員の間に溝が生じると組織の一体感が失われ、M&Aで期待された効果が十分に発揮されなくなります。

まずはアンケートや面談を通じて、互いの価値観の違いを明らかにしましょう。価値観の違いを理解したうえで社員を巻き込んでビジョンを策定すれば、組織としての一体感が育まれます。PMI支援を活用すると、価値観の可視化やビジョン策定のプロセスを計画的かつ効果的に進めることが可能です。

ポイント2. 明確な目標と揺るがないリーダーシップで導く

統合後の方向性や目指す姿が曖昧だったり、経営者の言動に一貫性がなかったりすると、組織全体の混乱につながります。経営者には会社の未来を明確に示すリーダーシップが求められます。

リーダーシップを発揮するためには明確なビジョンと目標を共有し、M&Aによって得られる具体的な効果を示すことが重要です。PMI支援を活用すれば、目標設定や組織の方向づけを計画的に進められます。

経営者自身が進むべき方向を明確に示すことで組織全体の意思統一が図られ、M&Aの効果を最大限に発揮できる環境が整います。

ポイント3. 情報をスムーズに伝える仕組みを作る

PMI支援を円滑に進めるためには、会社の情報をスムーズに伝える仕組みを整えることが欠かせません。従業員に正しい情報が届かないと不安や憶測が広がり、会社への不信感につながる場合もあります。

従業員に情報をスムーズに伝えるためには、以下の仕組みが有効です。

▼情報をスムーズに伝える仕組み

- 経営層による継続的な情報発信

- 従業員の意見や不安を聞くための対話の場の設置

- 統合プロセスや施策の進捗状況の定期共有

- 部門間の情報連携の強化

- 必要な情報へ誰でもアクセスできる環境の整備

PMI支援を活用して情報共有の仕組みを整えることで、従業員は安心して業務に取り組めるようになります。

PMI支援の導入「3ステップ」

PMI支援を成功させるためには、計画的なステップを踏むことが欠かせません。PMI支援の導入ステップは以下のとおりです。

▼PMI支援の導入「3ステップ」

- ステップ1. PMIの準備

- ステップ2. PMIの実行

- ステップ3. PMIのフォローアップ

それぞれについて、詳しく解説していきます。

ステップ1. PMIの準備

M&Aを成功に導くための第一歩は、PMI支援を前提とした万全な事前準備です。準備段階で統合の土台を固めておくことが、M&A後のスムーズな経営統合を実現する鍵となります。

M&Aの成立前から、以下のPMIの準備を進めておくことが必要です。

▼PMIの準備

- M&Aの目的や目標を明確にする

- 統合を進める中心メンバーでチームを編成する

- 経営方針や業務の統合計画を立てる

- 課題やリスクへの対策を事前に盛り込む

- 従業員・取引先への説明計画を準備する

- M&A成立初日の対応内容を決めておく

- 統合後100日間の優先課題と行動計画を策定する(100日プラン)

PMI支援で事前準備を徹底すれば、M&A後の統合プロセスをスムーズに開始できます。

ステップ2. PMIの実行

PMIの実行ステップはM&Aの成果を実感できる形にしていく大切なプロセスです。PMI支援は従業員の不安や混乱を抑え、統合後の組織を円滑に機能させるために欠かせません。PMIの実行は具体的に以下の取り組みを進めていきます。

▼PMI実行時の取り組み

- 経営方針の共有

- 組織・人事制度の統一

- 業務・システムの統合

- 従業員との対話

- 相乗効果の創出

PMIの過程で説明会や面談を通じて従業員の不安を解消すると、新たな企業文化が定着していきます。

» 社長と従業員の理想的な関係を築くステップを徹底解説!

ステップ3. PMIのフォローアップ

統合後の効果を最大限に引き出すためには、PMIの実行後も継続的な見直しと改善が欠かせません。M&Aの統合プロセスでは計画通りに進まなかったり予期せぬ問題が発生したりすることがあります。

PMIの実行後はPDCAサイクルを活用し、以下の取り組みを継続的に行うことが必要です。

▼PMIのフォローアップ

- 統合計画の進捗を確認する

- 売上やコスト効果を測定・評価する

- 新たな課題を特定する

- 従業員の意欲や職場環境を把握する

PMI支援を活用して統合後の継続的な改善活動を行うことで、業務の安定化を実現できます。

PMI支援とは「M&A後の統合を円滑に成功させる支援」

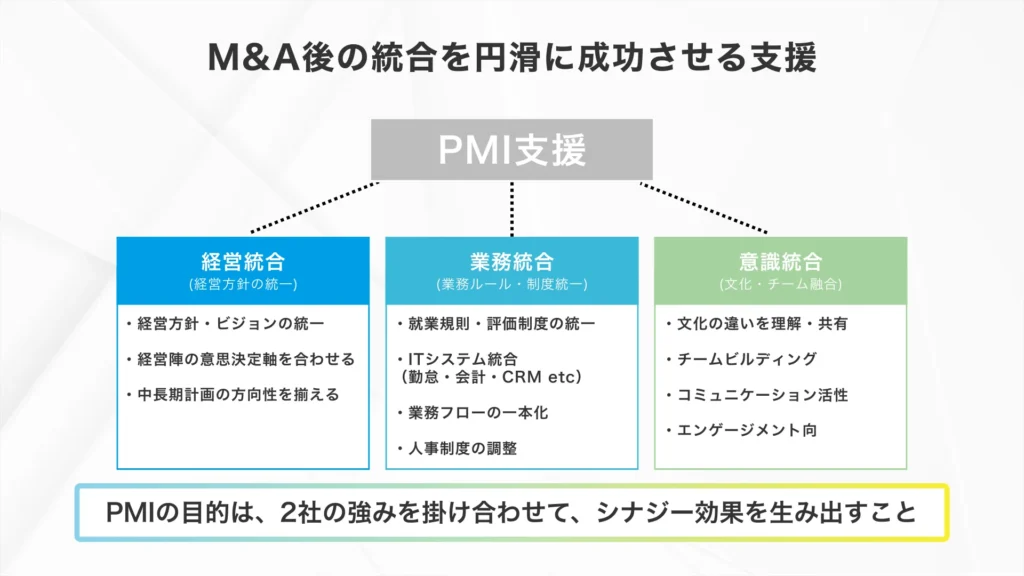

PMI支援とは、M&Aの成立後に2社がスムーズに統合し、組織としての一体化を実現するための専門的な支援です。

M&Aは単に企業同士を統合するだけでなく、それぞれの強みを掛け合わせてシナジー効果を生み出すことが大きな目的です。

PMI支援では、以下の図解のような分野の支援を行います。

▼PMI支援の3つの支援領域

▼PMI支援の主な支援領域

- 支援領域1. 経営統合【経営方針の統一】

- 支援領域2. 業務統合【業務ルールの整備】

- 支援領域3. 意識統合【異なる企業文化・チームの統合】

PMI支援によって「M&A後の混乱」や「従業員の大量離職」を防ぎ、新会社としての円滑なスタートを実現します。

» 中小企業庁「PMIとは」(外部サイト)

PMI支援に関するよくある質問

PMI支援について経営者からよくある質問は、以下のとおりです。

▼PMI支援に関するよくある質問

- Q1. PMI支援はどのタイミングで始めるべきですか?

- Q2. PMI支援はどのくらいの期間必要ですか?

- Q3. M&Aの成功率が低いと聞きますが、失敗しないために、最初に取り組むべきことは何でしょうか?

- Q4. 買収先の従業員(特に優秀なキーパーソン)の離職リスクが高いと聞きます。彼らを引き止めるための具体的な人事・組織面の対策は、いつ、どのように実行すべきでしょうか?

- Q5. ITシステムの統合はリスクが高く、かなり難しいと聞きますが、これを最小限にするために経営者が注意すべき点は何でしょうか?

それぞれについて、詳しく解説します。

Q1. PMI支援はどのタイミングで始めるべきですか?

PMI支援はM&Aの検討段階や交渉中など、できるだけ早いタイミングで始めることが効果的です。早期に統合後のリスクを把握できれば、事前に対策を講じたり契約条件に反映させたりできます。M&Aによるシナジー効果を最大限に引き出すための土台を整えると、統合後の混乱も最小限に抑えることが可能です。

デューデリジェンス(DD)(※2)と同時進行すると、会社の文化や仕事の進め方の違いといった課題も早く見つけられます。

※2 デューデリジェンス(DD)とはM&Aや出資などにおいて、対象となる会社や事業の価値やリスクを詳細に調査・評価する手続きのことです。

Q2. PMI支援はどのくらいの期間必要ですか?

PMI支援に必要な期間はM&Aの規模や統合の複雑さ、会社の文化の違いなどさまざまな要因によって変わります。一般的には6か月~2年程度がPMI支援に必要な期間です。

統合する会社の規模や事業内容、組織文化の違いが大きいほど、PMI支援に必要な期間は長くなる傾向にあります。業務の仕組みやITシステムを大きく変えるような場合は、PMI支援に3年以上かかるケースもあります。

Q3. M&Aの成功率が低いと聞きますが、失敗しないために、最初に取り組むべきことは何でしょうか?

M&Aが失敗する最大の原因は、「人」と「組織文化の衝突」にあります。シナジー効果を追求する「攻め」の施策に進む前に、「守り」を固め、両社の信頼関係を構築することが鉄則です。

- 早期の明確なメッセージ発信

M&A成立直後(Day 1)以降、統合の方針、ビジョン、M&Aの意義を経営トップが自ら繰り返し明確に伝えることが不可欠です。従業員は将来像が見えないことや、待遇が下がるのではないかという不安を抱くため、不安を和らげる必要があります。 - 「100日プラン」の着実な実行

PMI開始直後の約3ヶ月間(100日プラン)で、緊急度が高く優先度の高い課題に集中的に取り組みます。ここでは、現場のモチベーションを向上させるクイック・ヒット(短期的に成果が上がり、比較的簡単に実施できる施策。例:従業員の処遇改善など)を盛り込むことが有効です。 - 文化と価値観の尊重

一方の企業文化を一方的に押し付けるのではなく、双方の文化を尊重し、良い点を融合させる姿勢が大切です。文化の違いは意思決定プロセス、コミュニケーション、評価制度など多岐にわたる摩擦の原因となります

Q4. 買収先の従業員(特に優秀なキーパーソン)の離職リスクが高いと聞きます。彼らを引き止めるための具体的な人事・組織面の対策は、いつ、どのように実行すべきでしょうか?

中小企業の場合、事業が特定の個人のスキルやノウハウに依存する「属人性」が高いため、キーパーソンの離職は事業の存続を脅かす致命傷となり得ます。リテンション(引き止め)はPMIの最優先課題の一つです。

主な取り組みには、以下3つ対策が有効です。

- 対策1. 早期把握と明確な処遇

PMIの早い段階で、組織の中核を担うキーパーソンを特定し、役割や待遇を明確にすることが重要です。特別なインセンティブやキャリアプランを示すことも有効です。 - 対策2. アイデンティティの喪失への対応

売り手企業の従業員は、長年尊敬してきた経営者の引退や、組織が「未知の企業」の傘下に入ることで深刻なアイデンティティの喪失に直面します。これに対し、新しい経営体制のビジョンを共有し、新しい組織の一員としての意識を高める研修や交流イベントを実施することが重要です。 - 対策3. 公平性の確保

共通の資格体系や評価基準を早期に整備し、双方に不公平感を抱かせないオープンな議論を展開することが、報酬水準の格差などによる障壁を乗り越えるために必要です

Q5. ITシステムの統合はリスクが高く、かなり難しいと聞きますが、これを最小限にするために経営者が注意すべき点は何でしょうか?

ITシステムの統合は複雑で難易度が高く、M&Aコストの大部分を占めることもあります。成功のためには、M&A発生前の事前準備と専門家の早期関与が鍵となります。

具体的には、以下のポイントを押さえて進めるべきだと筆者は考えます。

- ポイント1. 事前準備(IT統制方針の整備)

突発的なM&Aに対応するため、「IT統制方針(ポリシー、規則)」や「IT資産(ヒト・モノ・カネ)」をあらかじめ可視化・整備しておくことがIT-PMI成功のポイントです。 - ポイント2. デューデリジェンスへのPMI担当者の参加

統合後のコスト増大や遅延のリスクを回避するため、PMI担当者がDD段階から参加し、システムの互換性、データ移行、セキュリティ対策などのリスクを早期に特定・評価することが不可欠です。 - ポイント3. システム選定の視点

異なるシステムを持つ企業同士の統合では、新しいERPパッケージの導入が成功のポイントとなる場合があります。システム統合の方針は、コストだけでなく、現場のITリテラシーや使いやすさ、将来性も含めて総合的に判断することが大切です。 - ポイント4. 統合の目的の明確化

「システムを統一すること自体が目的化」しないよう、統合後の業務プロセスやガバナンスを踏まえ、シナジー創出のための業務改革を意識して取り組むことが求められます

PMI支援で失敗しないために、まずは専門家に相談してみよう!

PMIを成功させてM&Aの効果を最大化するためには、専門家によるPMI支援が不可欠です。PMIは幅広い専門知識と経験が必要で、自社だけで進めることは困難かつリスクが高いためです。PMI計画の誤りや実行の遅れは、従業員の離職や業績悪化を招く恐れがあります。

専門家によるPMI支援を活用することで、従業員同士の感情的な対立を回避し、冷静かつ計画的な統合が可能です。PMI支援では豊富な事例にもとづき計画立案から実行までを支援するため、成功確率が大幅に向上します。導入ステップを踏まえてPMI支援を受けながら、M&Aを成功させましょう。

経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」に経営相談をしてみませんか?詳しくは以下のサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useのコンサルの詳細を見る >>

\【伴走型の経営コンサル】探してるなら/

コラム著者プロフィール

岡島 光太郎

取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)

事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。

実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。

経営における課題は、決して単一の要素では生じません。

営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。

私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。

■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ

私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。

これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。

▼専門・得意領域

|収益エンジンの構築|

新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。

|DX/業務基盤の刷新|

業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。

|財務・資金調達戦略|

事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。

■仕事の流儀

「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。

戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。

■資格・認定

中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391

経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)