同族会社の事業承継で「最悪な事態」の回避方法をプロが解説

-

- 事業承継

- 2025年8月27日

同族会社の事業承継を考えている方は、こんなお悩みをお持ちではないでしょうか?

- 「同族株主が多く、株式の分散で経営判断がスムーズにできない…」

- 「経営に関与しない親族株主との意見対立で話し合いが前に進まない…」

- 「自社株の評価が高く、承継の資金や税負担に大きな不安がある…」

こうした不安や悩みがあると、承継準備が後回しになりがちです。その結果、準備が整わないまま突発的に承継しなければならない事態に陥り、経営に影響を及ぼすリスクがあります。

このような状況を避けるには、以下のポイントを押さえて早めに準備をはじめることが大切です。

▼同族会社の事業承継を成功させる6つのポイント

- ポイント1. 会社の経営状況と課題を可視化し、承継準備をはじめる

- ポイント2. 後継者を早期に決定し、段階的に経験を積ませる

- ポイント3. 関係者と協議し、合意形成を図る

- ポイント4. 株式・議決権・相続への配慮も含めた承継計画を立てる

- ポイント5. 事業承継税制や種類株式・持株会社等の制度活用を検討する

- ポイント6. 外部の支援機関・専門家に相談しながら進める

これらを実行することで、同族会社特有の利害調整や資金面の不安が解消され、円滑な事業承継につながります。

筆者は「(株)Pro-D-use」という事業承継に強い経営コンサルティング会社を経営しており、これまで多くの事業承継を支援してきました。

本記事では、同族会社の事業承継を成功させるために段階的・計画的に進めることが大切な理由や、進める際のポイントなどを詳しく解説します。

▼この記事で解説すること

- 同族会社の事業承継で段階的・継続的に引き継ぐ要素

- 同族会社の事業承継を成功させるポイント

- 同族会社で事業承継するメリット

「同族会社の承継をどのように進めればよいかわからない」「株主や親族との調整に不安がある」と悩まれている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

目次

同族会社の事業承継は段階的・計画的に進めるのが基本

同族会社の事業承継は、株主や親族の利害が絡みやすく、準備不足のまま進めると大きな混乱を招きかねません。だからこそ、段階を踏んで計画的に進めることが基本となります。

では、なぜ準備不足が大きなリスクになるのか、まずは「突発的・無計画な承継」がもたらす失敗の典型例から解説します。

突発的・無計画だと失敗しやすい

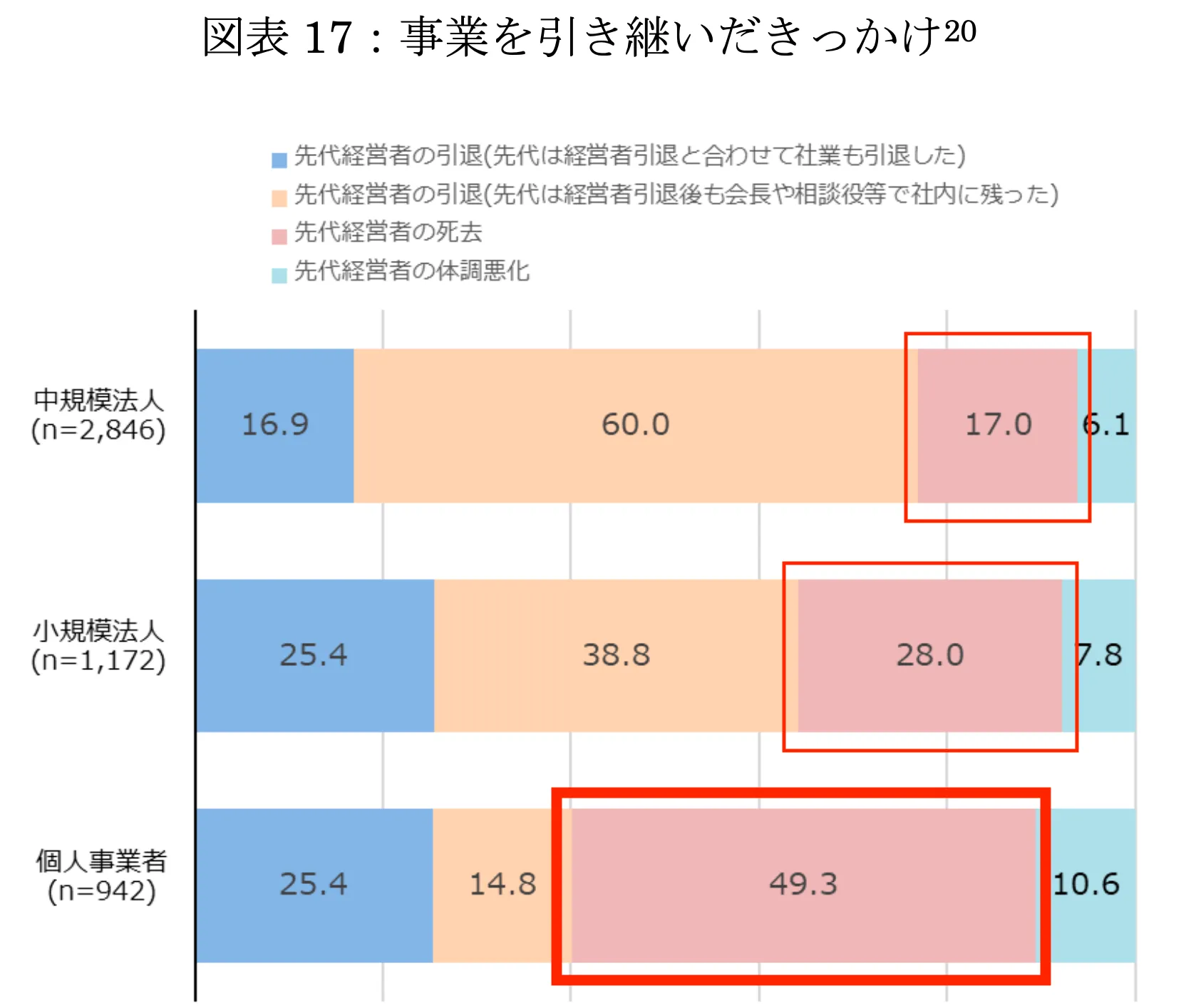

創業者の急病や死亡などによって、突発的な事業承継を迫られるケースは少なくありません。以下のデータでは、事業規模が小さいほど「先代経営者の死去」を理由に事業を引き継いでいることがわかります。

▼現経営者が先代から事業を引き継いだきっかけ

個人事業主にいたっては、約6割が先代経営者の死去や体調悪化などの突発的な事情による事業承継になっています。

こうしたやむを得ない状況下で、事前準備が不十分なまま承継に直面すると、後継者の不在や株式の分散、納税資金の不足などが問題として生じやすくなります。

たとえば、創業者が亡くなり、初めて自社株の評価額が数億円に上ると知った後継者は、遺留分を請求する兄弟への対応と高額な相続税の支払いに奔走しなければなりません。同時に金融機関から個人保証の引継ぎを迫られ、経営に集中できなくなります。最悪の場合、経営状況の悪化を招くおそれがあるため注意が必要です。

後継者にとって負担が少ないスムーズな事業承継を実現させるためには、現経営者が万が一に備え、元気なうちから承継準備を進めておく必要があります。結果として、突発的な承継にも耐えうる体制が整い、予期せぬ事態が起こってもスムーズな承継を実現しやすくなるでしょう。

後継者の状態によっては一括承継も選択肢に入る

すでに経営感覚を備えた後継者がいる、あるいは十分に育っているなど、事業承継の準備が整っていれば、やむを得ない事情による突発的な事業承継でも、一括で代表権や株式を承継するケースもあります。

ただし、本当にやむを得ない場合以外は、突発的な一括承継を選択肢に入れることをやめたほうがよいと筆者は強く主張します。事業承継には、従業員や取引先など信頼関係に影響を与えるため、後継者の信頼度によっては一気に関係性が崩れるリスクがあります。

一括承継とは、会社の経営権や株式などを一度にすべて後継者へ引き継ぐ方法のことを指します。

先代経営者が時間をかけて築いてきた基盤が壊れて一気に経営状況が悪化するおそれもあるため、後継者への信頼や理解を得るためにも時間をかけて準備するべきです。

【事例】準備を怠った同族会社が迎えた最悪の事業承継トラブル

ここで、弊社が過去にご相談を受けた実際にあった同族会社の失敗事例を、匿名化した上で紹介します。この事例は「特別な事例」ではなく、よくある事例だと筆者は現場で感じていますので、ぜひご参考ください。

千葉県で金属加工業を営むA社は、創業40年を迎える老舗の同族会社でした。 創業者である社長は「まだまだ元気だ」と口癖のように言い、事業承継については「そのうち考える」と後回しにしていました。息子も会社で働いてはいましたが、経営に関する情報共有はほとんどなかったため、経営ノウハウは社長の頭の中にだけ詰まっている状態でした。

そんな矢先、社長が突然の病で他界。事業承継の準備は一切されておらず、株式の名義もすべて社長個人のままでした。相続が発生したことで、A社の自社株評価額が想定以上に高額となり、数千万円単位の相続税支払いが必要になりました。

後継者である息子は資金を工面できずに、取引銀行に相談しましたが、銀行も突然の事業承継でかなりのリスクがあると判断され、資金調達は失敗して、経営どころではなくなってしまいました。

さらに悪いことに、相続人である兄弟間で株式の分割をめぐる対立が勃発。「会社の権利をどうするか」で話し合いがこじれ、経営判断が一切できない状態に陥りました。その間に主要取引先は不安を感じて契約を縮小し、社員の中からも転職する者が続出。わずか半年で、安定していた経営が一気に崩壊しました。

この事例からわかるとおり、もし社長が元気なうちに計画的な準備を進めていれば、 株式の承継方法や納税資金の対策、後継者教育を前もって整えることができたはずです。「まだ早い」「うちは家族だから大丈夫」という油断が、いかに大きな経営リスクにつながるかを示しているのです。

同族会社で事業承継するメリットとデメリットを一目で確認する

それでは、まず同族会社で事業承継するメリットとデメリットを一覧化してみましたので、下記をご覧ください。

▼同族会社で事業承継するメリットとデメリットの一覧

| メリット | デメリット |

|---|---|

| メリット1. 経営理念や社風を維持しやすい メリット2. 従業員や取引先から理解を得やすい メリット3. 後継者育成に時間をかけられる メリット4. 迅速な経営判断が可能になる | デメリット1. 経営の公私混同リスク デメリット2. 後継者候補の選択肢が限定される デメリット3. 経営の透明性や客観性が損なわれる デメリット4. 経営者の個人保証が課題になる デメリット5. 親族内承継で相続トラブルが起こる |

一つずつ、メリットとデメリットを解説するので、これから事業承継を考えている方は、必ず目を通してください。

同族会社で事業承継する「4つのメリット」

同族会社で事業承継を行うと、次の4つのメリットを得られます。

▼同族会社で事業承継する4つのメリット

- メリット1. 経営理念や社風を維持しやすい

- メリット2. 従業員や取引先から理解を得やすい

- メリット3. 後継者育成に時間をかけられる

- メリット4. 迅速な経営判断が可能になる

同族会社で事業承継するメリットについて理解を深め、今後に役立ててください。

メリット1. 経営理念や社風を維持しやすい

同族会社の事業承継では、社内で培ってきた理念や風土を理解している人物に承継するため、経営の価値観や文化を継続しやすいというメリットがあります。M&Aとは異なり、方針転換のリスクが低く、従業員の不安を抑えやすい点も重要です。

後継者が親族の場合は、従業員よりも愛社心が強いケースが多いため、経営理念や社風を維持した承継を行いたいときに最適です。もっとも、同族会社の事業承継では必ずしも親族にこだわる必要はありません。

経営理念や社風を理解している人物であれば従業員を社長に据え、「会社の保有は親族」「社長は従業員」という形で承継する方法もあります。

こうした柔軟な視点で承継を検討することが、会社の安定と持続的成長につながります。

メリット2. 従業員や取引先から理解を得やすい

同族会社の事業承継では、親族や縁故者など、すでに関係性のある人物が後継者となることが多いため、従業員や取引先にとって心理的に受け入れやすい特徴があります。外部の第三者が突然経営権を握るM&Aと比べても、信頼関係が維持されやすく、承継後の混乱を抑えることが可能です。

ただし、後継者が先代と比較されやすい点には注意しましょう。とくに、先代がカリスマ経営者であればあるほど、その差を厳しく見られ、後継者がやりにくくなりがちです。その結果、主体性を失い「メンバーシップ(人の意見に耳を傾けすぎる)」に傾いてしまうこともあります。

対策として、後継者は先代の経営スタイルを模倣するだけではなく、自分の強みを活かした独自の経営姿勢を打ち出すことが重要です。先代に勝てるポイントを明確にし、自分の色を出していくことで、従業員からの信頼を得て組織をマネジメントできるようになります。

メリット3. 後継者育成に時間をかけられる

同族会社の承継では、長期間にわたり段階的に引継ぎを行えるため、無理のない後継者育成が可能です。営業・財務・管理部門などを順に経験させることで、OJT型の承継を通じて実務能力と社内外の人間関係を醸成できます。これは、急な外部承継やM&Aにはない大きなメリットです。

一方で、期限が決まっていないことから、承継が先延ばしになり、いつまでも本格的に踏み出せないケースも少なくありません。親が健在である間は後継者も依存しがちで、意思決定が遅れるリスクがあります。そのため、一定の時期を区切り、計画的に承継を進める姿勢を大切にしましょう。

長期の育成期間を想定しつつも、期限を明確に設けることで、計画的に事業承継を進めることが可能です。

メリット4. 迅速な経営判断が可能になる

同族内で信頼関係ができている人材が後継者となる場合、経営に必要な意思決定や合意形成を円滑に進められるため、事業環境の変化にも柔軟に対応できます。

経営陣同士の価値観が近いため、方針のすり合わせに時間をとられることが少なく、連携の齟齬が起こりにくいという特徴もあります。これは、外部からの第三者承継と比べ、社内に混乱を生じさせにくい要因といえるでしょう。

このように、信頼関係と価値観の共有を基盤とした承継は、迅速かつ安定した経営判断につながり、承継後の企業の安定性を高める効果があります。

同族会社で事業承継する「5つのデメリット」

同族会社の事業承継には多くのメリットがある一方で、以下のデメリットもあります。

▼同族会社で事業承継する5つのデメリット

- デメリット1. 経営の公私混同リスクがある

- デメリット2. 後継者候補の選択肢が限定される

- デメリット3. 経営の透明性や客観性が損なわれやすい

- デメリット4. 経営者の個人保証の引継ぎが課題になる

- デメリット5. 親族内承継なら相続トラブルが起こるリスクがある

適切な対策を講じられるように、理解を深めておきましょう。

なお、以下の記事では「中小企業の事業承継の課題と進め方」について詳しく紹介しています。併せて参考にしてください。

あわせて読みたい

中小企業の事業承継の「課題と進め方」を【事業承継コンサルが解説】

事業承継とは、その会社の「理念や想い」、「技術」などを後継者へ引き継ぎ、事業を存続させることです。日本企業の99%が中小企業であるため、事業継承を成功させることは「貴重な技術を守る」「雇用の創出する」面でも日本全体にとって非常に重要なテーマ…

デメリット1. 経営の公私混同リスク

同族会社の承継では、経営判断に親族関係が影響しやすく、公私の区別が曖昧になるリスクがあります。たとえば、資産や役職の配分に私情が入りやすく、結果として社内の公平性や透明性を損なう場合があります。こうした状況は従業員の不信感を招き、組織の一体感を低下させる要因です。

また、後継者が経営者としての責任や「あるべき姿」を十分理解せず、自分の「やりたい」だけで意思決定を進めると、経営判断を誤る危険性が高まります。そのため、公正かつ透明な意思決定を行うための体制や仕組みを整備することが大切です。

デメリット2. 後継者候補の選択肢が限定される

同族会社では、後継者を親族や縁故者から選びがちですが、必ずしも経営に必要な資質を備えた人材がいるとは限りません。そのため、血縁や慣習を優先するあまり、適任者を見落とすリスクがあります。

実際には、従業員や社外の人材を含めて幅広く候補を検討したほうが、経営の安定性を高められる場合もあります。そのため、親族内承継にとらわれず、従業員や社外の人材も含めた広い選択肢のなかから後継者を検討することが重要です。

現経営者が元気なうちから後継者候補を選定しておけば、育成段階から着々と準備を進められます。

デメリット3. 経営の透明性や客観性が損なわれる

同族会社の事業承継では、意思決定が身内で完結しやすいため、外部からのチェックや監視が働きにくいという問題があります。

とくに、親族間の信頼関係を前提に進めてしまうと、ガバナンス体制が弱まり、客観的な視点を欠いた経営に陥るリスクがあります。その結果、従業員や取引先から「不透明な経営」とみなされれば、信頼性の低下につながるおそれもあるのです。

承継後も透明性を確保するためには、社外取締役や第三者による監督などを導入し、健全なガバナンスを維持することが重要です。

デメリット4. 経営者の個人保証が課題になる

同族会社に限らず、事業承継では銀行借入などに伴う経営者の個人保証を後継者がそのまま引き継ぐ必要があり、大きな精神的・金銭的負担となります。なかには、経営者保証リスクを嫌って承継を辞退するケースもあるため、対応を事前に検討することが重要です。

実際に筆者のクライアントでも、後継者候補であるご子息が「負債を背負ってまで継ぎたい会社ではない」と判断し、承継が進まなくなったケースも少なくありません。

こうしたリスクを軽減するには、「経営者保証に関するガイドライン」などを参照しつつ、保証の整理や金融機関との交渉を早めに行いながら、計画を立てて実行していくことが求められます。

デメリット5. 親族内承継で相続トラブルが起こる

親族内承継では、自社株や事業資産を一部の親族に集中させると、他の相続人に不公平感が生じやすいというリスクがあります。その結果、遺留分請求や遺産分割協議での対立に発展し、事業の継続に支障をきたすおそれがあります。

とくに、株式や資産の配分が曖昧なまま承継が進むと、後継者の経営基盤が揺らぎ、経営判断に悪影響を及ぼしかねません。親族内承継を進める場合には、早い段階で資産配分や相続対策を検討し、トラブルを未然に防ぐ意識が大切です。

同族会社の事業承継で段階的・計画的に引き継ぐ「4つの要素」

同族会社の事業承継では、次の4つの要素を段階的・計画的に引き継ぐことになります。

▼同族会社の事業承継で段階的・計画的に引き継ぐ4つの要素

- 引き継ぐ要素1. 株式

- 引き継ぐ要素2. 経営権

- 引き継ぐ要素3. 経営チーム

- 引き継ぐ要素4. 資産

それぞれの注意点を解説するので、準備を進める際の参考にしてください。

引き継ぐ要素1. 株式

株式は経営権の根拠であり、事業承継の中核をなす要素です。その移転方法には次の3つがあり、承継の時期や税制を見据えて選択する必要があります。

▼株式の「3つの移転方法」

- 贈与

- 相続

- 売却

とくに、議決権や持株比率は経営の意思決定に直結するため、支配権が分散しないよう、段階的に後継者へ集約することが望ましいでしょう。

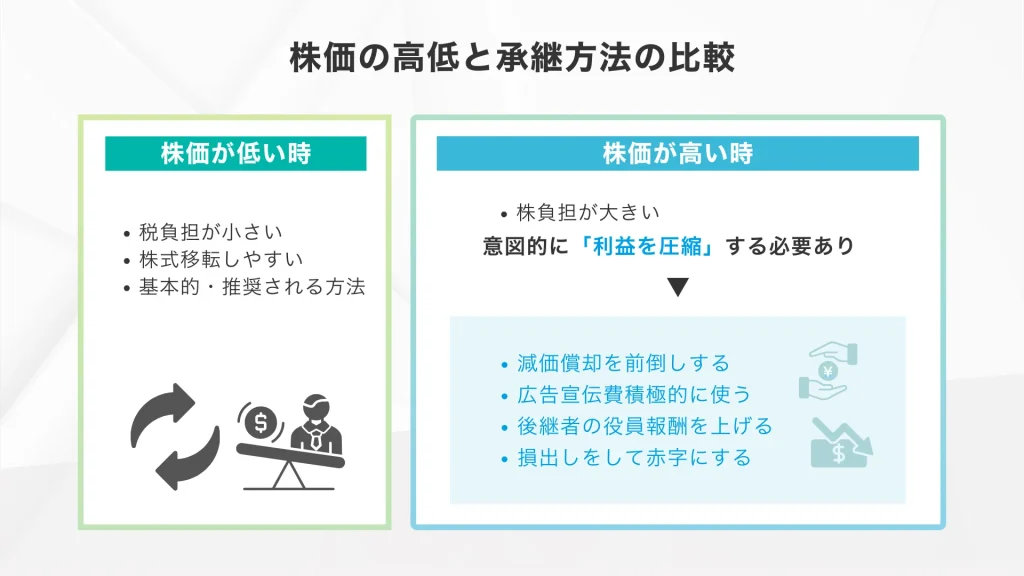

なお、株価は会社の業績に応じて変動し、株価が高い時期に承継すると大きな税負担を招きます。そのため、基本的には業績が落ち着いているときに株式を移転するのがベストです。

株価が高いときに株式を移転する方法もありますが、その場合は、以下の図解のように株価を下げるために意図的に利益を圧縮するなど、従業員や幹部に同意を得にくい施策を実行する必要が出てきます。その結果、決算書をオープンにしづらくなり、透明性が下がることで不満を招くリスクがあるため注意しましょう。

たとえば、意図的に利益を圧縮すると、従業員が「会社が儲かっているのに赤字が増えていて、自分たちには還元されない」といった不満を抱きやすくなります。そのため、人件費を上げるといった工夫も必要です。

また、金融機関から後継者が融資を受けて承継をして、給与で返済するために経営者の役員報酬を上げる方法もありますが、従業員目線では理解しにくいでしょう。

いずれにしても、幹部が納得する決算書にする、もしくは事前に承継の戦略を話して理解をしてもらうことが重要です。

なお、事業承継の準備としてこうした方法をとっているという旨を説明するときは、信頼できる幹部に留めておくのが無難です。従業員に説明をしても「結局会社の利益を親族で吸い上げているのか」と勘違いされるケースがほとんどであることに留意しておきましょう。

引き継ぐ要素2. 経営権

経営権は、代表取締役の交代や役割・権限の移譲などを通じて段階的に引き継ぐものです。株式を完全に移転する前でも、実務的な経営権を渡すことで後継者に経験を積ませやすくなります。

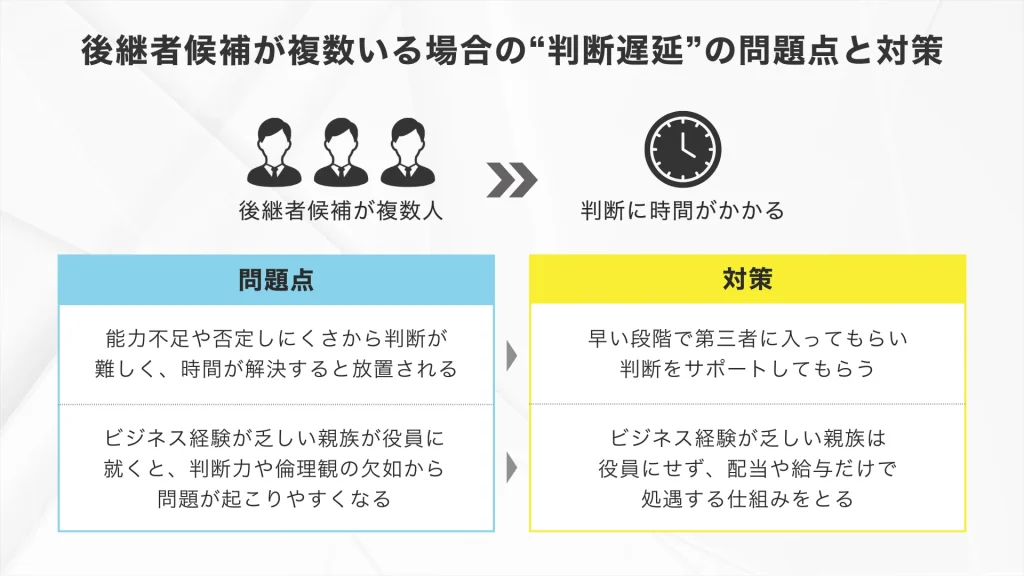

ただし、後継者候補が複数いる場合には、以下の図解のように選定と判断に時間がかかるため注意が必要です。

たとえば、兄弟のどちらに継がせるかという問題や、継ぐ意思はあるものの能力が不足していて別の人に継がせたいと考えていても、やる気のある人を否定しにくいという問題があります。筆者のこれまでの経験上、こうした課題は「時間が解決してくれる」と軽く見てしまい、そのまま放置されてしまいがちです。

親子関係や兄弟関係であれば余計に感情的になりやすく、問題が複雑化しやすいので、早い段階で第三者に入ってもらい、冷静な視点から判断をサポートしてもらいましょう。

さらに、ビジネス経験が少ない親族が役員に就くケースは、決裁権はあっても判断力や倫理観が欠如しているため、問題が起こりやすくなります。特に、代表の奥様や娘さんに多いケースです。

厄介なのは、税理士や会計士・社労士といった士業がそうした親族役員を過剰に持ち上げ、自信をもたせてしまうことで、「自分は正しい」と思い込み、経営に悪い影響を与えてしまうことです。

対策としては、基本的にビジネス経験が乏しい親族は役員にせず、配当や給与だけで処遇する仕組みをとることが効果的です。すでに役員にしてしまっている場合は、マネジメントラインには入れないようにするなど、意思決定に直接関与させない工夫が重要です。

引き継ぐ要素3. 経営チーム

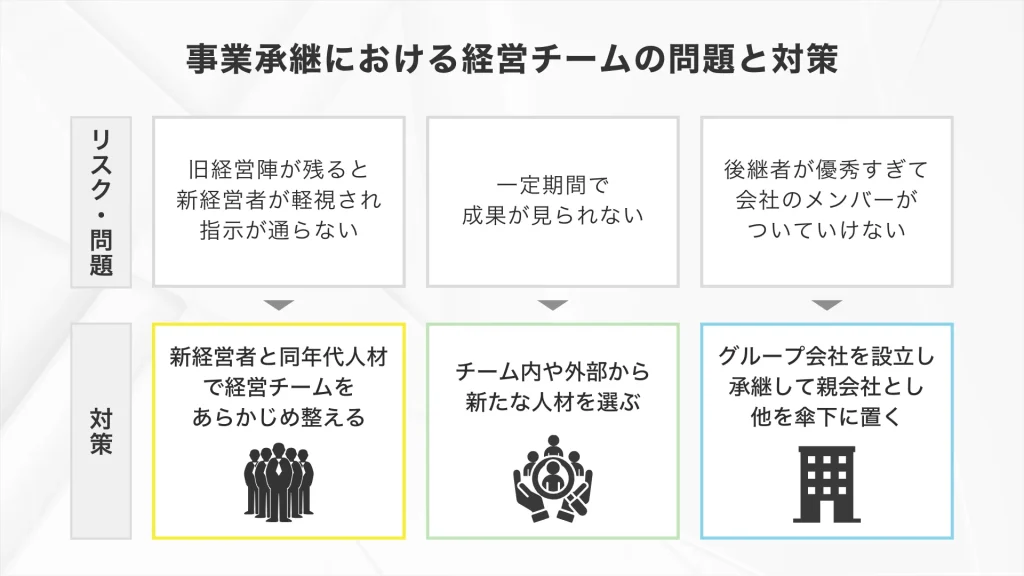

同族会社に限らず、事業承継においては、以下の図解のように旧経営陣がそのまま残ると新経営者が軽視され、指示が通らないリスクがあります。

そこで、新経営者と同年代の人材を加えた経営チームをあらかじめ整える方法が効果的です。とくに外部人材は既存の慣習に縛られにくく、新方針に馴染みやすい特徴があります。優秀な人材を採用し、複数部署を経験させることで柔軟に動ける体制を構築できるでしょう。

後継者の性格や人柄により適したリーダー像は異なるため、本人に任せるのが適切です。ただし、本人のやり方でチームを回せない場合は後継者交代が必要となります。会社が潰れるリスクを避けるため、一定期間で成果が見られなければチーム内や外部から新たな人材を選ぶことを強くおすすめします。

逆に、後継者が優秀すぎて会社のメンバーがついていけないときは、グループ会社を設立し、その会社を承継させて、最終的にその会社を親会社としてそれ以外の会社を傘下に置くといった方法があります。

どちらの場合も、「後継者と会社の相性がよくない」と捉えて、活躍できる環境を整えることが大切です。

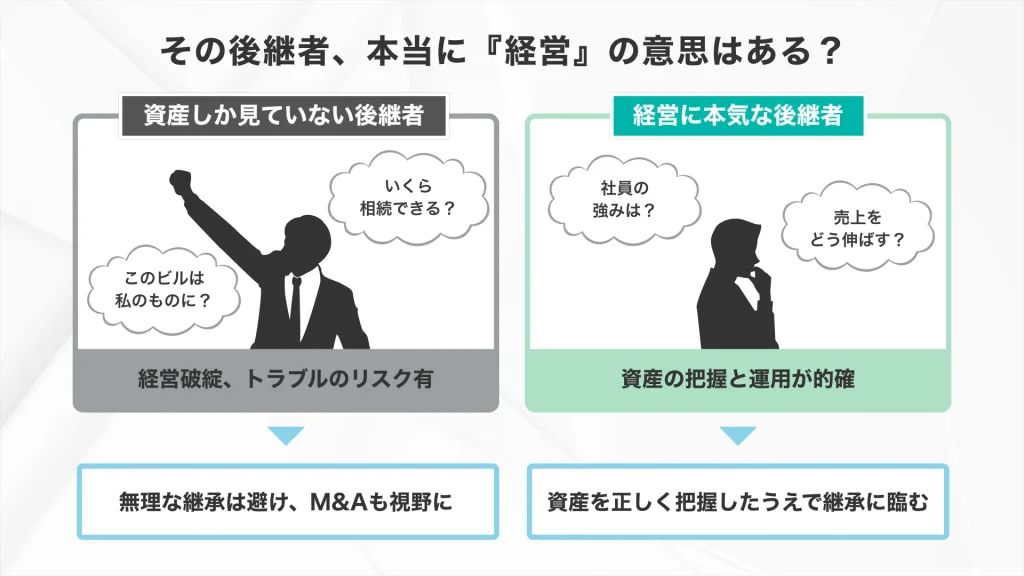

引き継ぐ要素4. 資産

会社が保有する不動産や設備、運転資金などの資産も、事業承継にあたっては整理が必要です。資産の名義変更や利用権、相続税評価などを事前に把握しておかなければ、承継のタイミングで思わぬトラブルに発展しかねません。

とくに注意すべきは、「資産しか見ていない親族」が現れるケースです。実務やビジネスを理解していないのに、資産目的で会社を引き継ごうとすると、承継後に経営が立ち行かなくなるリスクが高くなります。

もし後継者が会社を資産としてしか見ていないのであれば、無理に承継させるよりも、換金化を目的にM&Aを選択するほうが適切です。

一方で、経営を本気で引き継ぎたいと考える候補者がいるなら、資産面の状況を正しく把握したうえで承継に臨むことが重要です。

こうした視点から候補者の人物を見極め、後継者選びを慎重に行うことが求められます。

同族会社の承継は、「親族内承継」と「従業員承継」のどちらが良いのか?

親族承継と従業員承継のどちらかが良いという答えはありませんが、それぞれのメリットとデメリットがあります。

ここでは、親族承継と従業員承継について解説するので、ご自身の会社の状況を俯瞰的に見た上で、会社の将来にとって最適なのかをどの方法なのか?見極めることが大切です。

親族内承継のメリット・デメリット

親族承継とは、経営者の子どもや配偶者、兄弟姉妹などの親族に事業を引き継ぐ方法です。日本では最も多い承継形態で、経営理念や社風を引き継ぎやすい点が特徴です。

◆「親族内承継」のメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 経営理念や社風を維持しやすい | 親族間での意見対立や相続トラブルのリスク |

| 取引先や従業員から理解を得やすい | 後継者の能力や意欲が十分でない場合、経営が停滞する |

| 後継者が幼少期から経営を見て育つため理解が深い | 経営の公私混同リスクが高まる可能性 |

親族承継は「会社の想いを継ぐ」点では理想的ですが、血縁よりも適性を重視する視点が成功のカギになります。

従業員承継のメリット・デメリット

従業員承継とは、会社に勤めている役員や社員などが後継者となる方法です。近年は親族に後継者がいない中小企業を中心に増加しています。

◆「従業員承継」のメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 現場を熟知しており事業運営をスムーズに引き継げる | 株式取得などの承継資金が必要 |

| 社員や取引先からの信頼を得やすい | 親族からの理解を得にくい場合がある |

| 経営の継続性が高く社風を守りやすい | 経営責任やリーダーシップが強く求められる |

従業員承継は、実力ある内部人材がいる場合に最適です。ただし、資金面の課題を早期にクリアすることが重要になります。

親族承継と従業員承継のどちらを選ぶかは、事業に対する「想い・能力・資金」の3要素で判断するのが基本です。感情や慣習ではなく、冷静に会社の未来を託せる人を選ぶことが、円滑な承継への第一歩となります。

同族会社で事業承継を成功させる6つのポイント

同族会社の事業承継を成功させるためには、次の6つのポイントが重要です。

▼同族会社で事業承継を成功させる6つのポイント

- ポイント1. 会社の経営状況と課題を可視化し、承継準備をはじめる

- ポイント2. 後継者を早期に決定し、段階的に経験を積ませる

- ポイント3. 関係者と協議し、合意形成を図る

- ポイント4. 株式・議決権・相続への配慮も含めた承継計画を立てる

- ポイント5. 事業承継税制や種類株式・持株会社等の制度活用を検討する

- ポイント6. 外部の支援機関・専門家に相談しながら進める

これらのポイントを1つずつ着実に進めることが、スムーズな承継を実現する最短ルートとなります。

ポイント1. 会社の経営状況と課題を可視化し、承継準備をはじめる

同族会社に限らず、事業承継では現経営者と後継者が自社株価や納税額、個人保証、親族関係などの「見えない課題」を客観的に把握することが大切です。課題が不明確なままでは効果的な対策が立てられません。

経営・資産・家族のリスクを可視化すれば、後継者育成や承継時期の判断に役立ち、親子間の対話の土台にもなります。

なお、(株)Pro-D-useでは、経営状況や課題を可視化するために、経営ダッシュボードの作成をサポートしています。各部署の数値を見えるようにしておくことで、常に経営状況を把握することが可能です。数値化されていない場合は、KPIの策定からダッシュボードづくりに着手しましょう。

このとき、部署個別で各ツールで管理している場合は、横断的にデータを可視化する一元管理の環境が必要です。環境構築のうえで社内から反発が起こることもありますが、一元管理すべき理由を丁寧に紐解き説明して、理解を得ましょう。決裁者だけではなく従業員ともコミュニケーションをとりながら、納得感をもって進めることが大切です。

ポイント2. 後継者を早期に決定し、段階的に経験を積ませる

事業承継を円滑に進めるには、後継者を早期に決定し、計画的に育成することが大切です。後継者には、営業や財務、管理部門など複数の部署を経験させることで、全社的な視点を養わせます。事業承継の数年前から肩書きや役割を与え、社内外に認知される立場に置くことで、自然とリーダーシップを発揮できる環境を整えることが可能です。

また、自社しか知らない状態だと、経営判断に偏りが生じやすいため、上場企業での勤務経験を積むことも効果的です。2~3年を目安に1社、可能であれば2社で経験を重ねると、自社の強みや弱みを相対的に理解できるようになります。この期間中に、顧客や市場を肌で知る力を培うためにも、営業経験を積んでおきたいところです。

ポイント3. 関係者と協議し、合意形成を図る

事業承継は創業者と後継者だけでなく、親族・幹部・従業員・金融機関・取引先など、利害関係者との協力が必要です。

配慮が欠けると相続トラブルや従業員の離反、信用不安を招きかねません。そのため、関係者との対話を通じて、承継後の組織運営や役割分担のイメージをすり合わせ、全員が納得できる方向性を固めておく必要があります。

継続的な情報共有と早期の合意形成が、安定した承継と企業の持続的成長につながるはずです。

ポイント4. 株式・議決権・相続への配慮も含めた承継計画を立てる

同族会社の事業承継では、株式や議決権の分散を避けることが安定経営の前提となります。経営権が分散すると意思決定が滞り、経営の継続性に大きなリスクをもたらすためです。そのため、株式の集約や贈与の方法を早い段階から検討しておく必要があります。

さらに、他の相続人への遺留分対策や納税資金の確保も含めた計画を立てておくことが重要です。これらを総合的に整理した「事業承継計画」を策定することで、親族間の争いを防ぎつつ、後継者が安心して経営に集中できる体制を整えられます。

以下の記事では、事業承継計画を立てるときのポイントを詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

あわせて読みたい

「事業承継計画」の書き方や流れ、ポイントを承継のプロ解説

多くの中小企業経営者にとって、事業承継は避けて通れない重要な課題です。事業承継の準備や進め方に、悩む方も多いのが現状です。この記事では、事業承継計画の基礎知識から具体的な策定方法、法律や税金の知識まで幅広く解説します。 事業系計画書の書き方…

ポイント5. 事業承継税制や種類株式・持株会社等の制度活用を検討する

事業承継では、税負担や株式の分散が大きな課題となります。これを放置すると後継者が納税資金の確保に追われたり、議決権が分散して経営が不安定になるリスクがあります。そこで効果的なのが制度の活用です。

たとえば「事業承継税制」を利用すれば、贈与税や相続税の納税負担を大幅に抑えられる可能性があります。また、持株会社を設置したり、種類株式を発行したりすることで、経営権を後継者に集中させながら、他の株主との分配の公平性を確保することが可能です。

このように公的制度や仕組みを適切に組み合わせることで、後継者の負担を軽減し、会社の安定承継を実現できます。

ポイント6. 外部の支援機関・専門家に相談しながら進める

事業承継では、株式の承継方法や税制対策など専門的な知識が求められるため、専門家の活用が欠かせません。自社だけで判断して進めると、承継計画の不備や税負担の見落としといったリスクが高まるためです。

そのため、事業承継のプロに相談しながら事業承継計画を策定することが重要となります。商工会議所や事業引継ぎ支援センターなど、無料で利用できる公的支援機関も存在するので、早めに相談しましょう。

なお、以下の記事では事業承継の専門家を選ぶ方法を詳しく解説しているので、参考にしてください。

あわせて読みたい

経営者必見!「事業承継8つの専門家」を事業承継プロが解説

「事業承継についてどの専門家に相談すれば良いのかわからず、最初の一歩を踏み出せない」そんな経営者の方も多いのではないでしょうか? 事業承継は、経営だけでなく税務や法務など、さまざまな課題が複雑に絡み合う問題です。経営者が一人で正しく、迷うこ…

同族会社の事業承継とは、同族会社における支配権を後継者に引き継ぐこと

同族会社における事業承継とは、会社の支配権を後継者に引き継ぐことを指します。同族会社の性質上、親族内承継となるケースが多いですが、必ずしも親族内で承継しなければならないわけではありません。

同族会社の定義を確認して、同族会社の事業承継の特徴を確認しましょう。

同族会社の定義

同族会社とは、税法上「特定の株主グループが50%超を保有し、役員の過半数を占める会社」と定義されています。特定の株主とその関係者によって株式や役員構成が支配されているため、実際には特定の親族で構成されるケースが多い傾向があります。

親族・親族外いずれも後継者となりうる

同族会社であっても、後継者は必ずしも親族に限定されるわけではありません。役員や社員など、社内で実績を重ねた有能な人材を選ぶケースもあります。

重要なのは、親族内承継か親族外承継かという形式ではなく、会社の支配権を安定的に維持しながら、持続的な成長を実現できる人材を柔軟に選定することです。

同族会社で親族内承継を考えている場合は、以下の記事も参考にしてみてください。

あわせて読みたい

「親族内承継」は最高の手段!進め方と承継事例をプロが解説

会社の将来を考え、親族への事業承継を検討している経営者の方は、こんなお悩みをお持ちではないでしょうか? 「親族に会社を継いでもらいたいが、何から準備すればいいのだろう?」 「相続をきっかけに、親族間でトラブルが起こらないかが心配だ…」 「会…

同族会社の事業承継は計画的・段階的に進めて成功させよう

同族会社の事業承継を成功させるポイントは、次のとおりです。

▼同族会社の事業承継を成功させる6つのポイント

- ポイント1. 会社の経営状況と課題を可視化し、承継準備をはじめる

- ポイント2. 後継者を早期に決定し、段階的に経験を積ませる

- ポイント3. 関係者と協議し、合意形成を図る

- ポイント4. 株式・議決権・相続への配慮も含めた承継計画を立てる

- ポイント5. 事業承継税制や種類株式・持株会社等の制度活用を検討する

- ポイント6. 外部の支援機関・専門家に相談しながら進める

同族会社の事業承継には、親族内承継だけでなく親族外承継や第三者への承継など、いくつかの選択肢があります。いずれの方法を選ぶにしても、事業承継を成功させるには、想定以上に「早めの準備」が大切です。

まずは自社の経営状況や株式の構成を整理し、後継者の育成や税務対策を含めた承継準備を進めましょう。そのうえで、専門家に相談しながら自社に合った承継方法を検討すれば、スムーズかつ確実に事業を引き継ぐことが可能です。

(株)Pro-D-useでは、会社の経営状況の可視化から、自社に合った承継方法の選択、後継者の選定など、同族会社の事業承継を幅広くサポートしています。「初回相談は無料」なので、同族会社の事業承継でお悩みの方は、以下のボタンからお気軽にご相談ください。

事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。

(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。

そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。

(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>

\“現場で一緒に”事業承継を進めます/

コラム著者プロフィール

岡島 光太郎

取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)

事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。

実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。

経営における課題は、決して単一の要素では生じません。

営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。

私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。

■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ

私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。

これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。

▼専門・得意領域

|収益エンジンの構築|

新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。

|DX/業務基盤の刷新|

業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。

|財務・資金調達戦略|

事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。

■仕事の流儀

「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。

戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。

■資格・認定

中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391

経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)